現地調査を踏まえた津波被災農地の除塩における留意点

要約

津波被災農地の除塩では、用排水管理を圃区以上の範囲で行い、循環灌漑地区では用水の塩分濃度を監視する。ヘドロ対策として堆積物が硫酸酸性土壌の場合、硫酸根を含まない石灰質資材を利用する。雑草対策として高耐塩性雑草を継続的に適期防除する。

- キーワード:東日本大震災、津波被災、農地除塩、用排水管理、ヘドロ対策、雑草対策

- 担当:基盤的地域資源管理・用排水管理

- 代表連絡先:電話 029-838-7551

- 研究所名:農村工学研究所・農地基盤工学研究領域、農村基盤研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

東日本大震災による津波被災農地では営農再開のための除塩が行われており、その基本的な方法は「農地の除塩マニュアル(2011、農水省農村振興局)」に示されている。他方、農地によって灌漑方式や津波堆積物の性状等、更に被災後除塩までの経過時間が異なる。そのため、効果的に除塩を行い円滑な営農再開につなげるために、被災農地の状況に応じた留意点を用排水管理、ヘドロ対策、雑草対策について整理する。

成果の内容・特徴

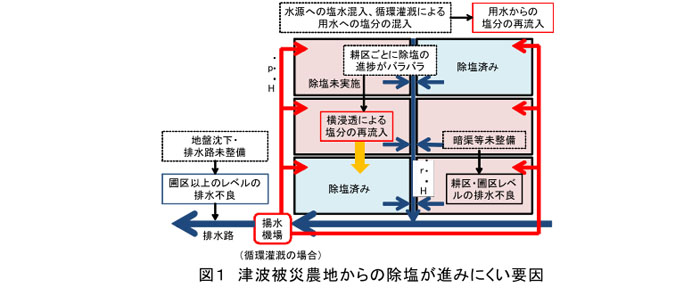

- 用排水管理:2011年春期に除塩を実施した担当者へのアンケート調査の結果、除塩は概ね順調に実施されたが、一部除塩が進みにくい農地があり、原因として排水条件の不備や除塩済み農地への塩分再流入等があげられる(図1)。横浸透による塩分再流入を防止するには、用排水管理を圃区(圃場排水路及び支線排水路で囲まれる区画)以上の単位で実施し、特に未整備田や排水性の悪い農地では農区(農道で囲まれる2圃区)以上とすることが望ましい。また用水からの塩分再流入を防止するため、用水の塩分濃度を監視し上昇した場合は入水を停止すること、また循環灌漑地区で縦浸透法による除塩を行う場合、暗渠からの排水を入水後直ちに開始せず、対象農地全体で湛水した後に開始することが望ましい。

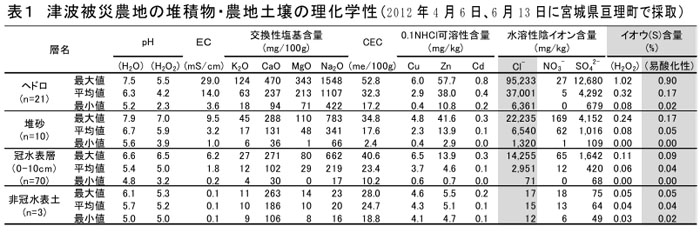

- ヘドロ対策:宮城県亘理町、山元町の津波被災農地のヘドロ等津波堆積物の理化学性を分析した結果、H2O2可溶性イオウ含量が0.1%を越える酸性硫酸塩土壌が広範囲に見られた(表1)。堆積物は除塩前に除去するのが原則であるが、層厚が小さく機械的に除去できない場合や、既に耕起され農地土壌に混入している場合がある。そのため、除塩では土壌に吸着されたナトリウムイオンを除去するため必要に応じ石灰質資材を投入するが、除塩時に酸性硫酸塩土壌が残存する農地では、硫酸カルシウムを主成分とする石膏よりも、硫酸根を含まない消石灰や炭酸カルシウム等の利用が望ましい。

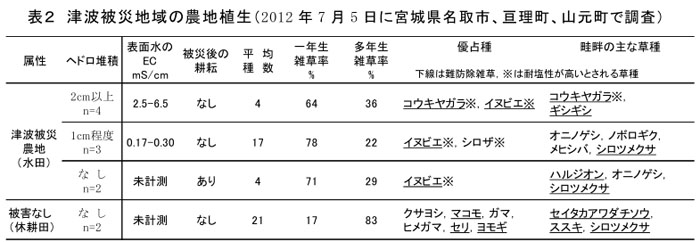

- 雑草対策:宮城県名取市、亘理町、山元町で行った植生調査の結果、津波被災農地の植生には、イヌビエ、コウキヤガラ等の高耐塩性の・ィ防除性の雑草の侵入や優占がみられる(表2)。また畦畔は降雨による除塩が進みやすく雑草の侵入が早い上、災害廃棄物処理で除草されず難防除性雑草が放置されやすい。そのため、除塩や復旧工事の待機期間から除塩実施中、更に除塩後から営農再開まで、田面での除草剤散布、耕起、畦畔除草等の雑草管理を継続的に行うことが望ましい。

普及のための参考情報

- 普及対象:土地改良区、除塩事業施工業者、地域農業復興組合等

- 普及予定面積:津波被災農地23,600haの内、除塩を実施する面積

- その他:農工研HPで公開。技術相談会(農工研主催)で岩手県より問合わせあり。革新的農業技術習得支援事業「農地の除塩技術の研修会」資料で継続的に使用。

具体的データ

(友正達美、北川 巌、嶺田拓也)

その他

- 中課題名:地域農業の変化に対応する用排水のリスク評価および運用管理手法の開発

- 中課題番号:420a0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011年度

- 研究担当者:友正達美、北川 巌、嶺田拓也

- 発表論文等:1)友正ら(2012)農工研技報、印刷中

2)北川ら(2012)農工研技報、印刷中

3)嶺田、友正(2012)農工研技報、印刷中