農業用ダムを利用した小水力発電ポテンシャルの評価手法

要約

放流量・貯水位の季節変化が大きい農業用ダムにおいて小水力発電施設を追加整備する場合の発電ポテンシャル・コストを評価する手法である。そのような小水力発電における固有の課題である、発電量最大化とコスト最小化の間でのトレードオフを検討できる。

- キーワード:小水力発電、農業用ダム、再生可能エネルギー、水管理、経済性評価

- 担当:基盤的地域資源管理・自然エネルギー活用

- 代表連絡先:電話 029-838-7583

- 研究所名:農村工学研究所・資源循環工学研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

農業用ダムにおける小水力発電は、災害発生時に電力供給が急激に低下するリスクを緩和しうる小規模・分散型の発電であり、かつ自給可能で運転時に温室効果ガスを排出しないといった性格を兼ね備えているため、今後の普及が期待される。一般に発電用水車は、発電可能な流量・落差範囲に限りがあるうえに、流量・落差の変化にともない発電効率が増減する。したがって、放流量・貯水位の季節変化が大きい農業用ダムにおいて利水従属発電を行う場合には、適正な規模の水車を選定することが肝要である。そこで、そのような意思決定を支援する知見を与え、さらに広域の発電ポテンシャルを推定する手法を提示する。

成果の内容・特徴

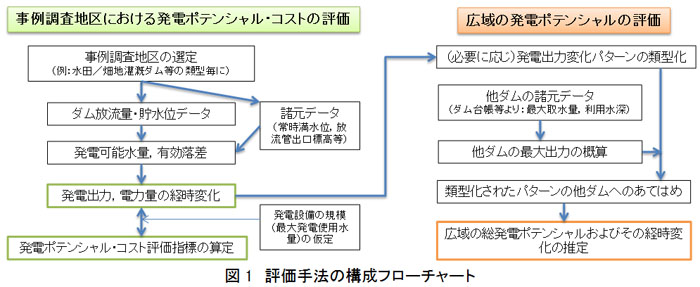

- ダム放流量・貯水位やダム諸元データを用いて、追加で整備する発電設備の規模(最大発電使用水量)によって、発電ポテンシャル・コストに関する各種指標がどのように変化するかを調べる(図1)。さらに、事例地区の発電出力の変動パターンを類型化し他のダムにあてはめることにより、広域の発電ポテンシャルを推定する(図1)。

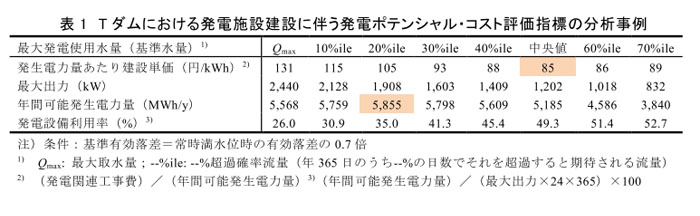

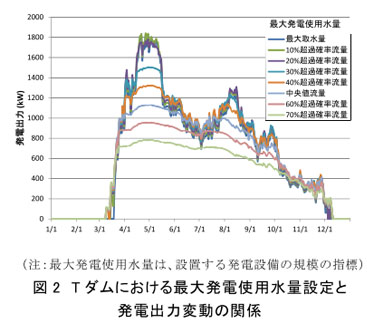

- 東北農政局管内の水田灌漑が主目的であるTダムにおける事例分析の結果、年間可能発生電力量あたり建設単価を最小化するケース(コスト最小ケース)と年間可能発生電力量を最大化するケース(発電量最大ケース)では、設置する発電設備の規模を示す最大発電使用水量が異なる(表1)。発電出力の変動(図2)をみると、コスト最小ケースでは、融雪期~灌漑期の出力ピークが平滑化され、結果として発電設備利用率が高まることなどによりコストが低下する(表1)が、融雪期~灌漑期の利水放流水の一部を発電に利用できない。一方で、発電量最大ケースでは、利水放流水をほぼ全て利用することができるが比較的コスト高である(表1)。以上のように、発電量最大化とコスト最小化の間でトレードオフが存在する。しかし本事例では、両ケースとも採算性の目安といわれている「建設費250円/kWh」を下回り、事業化に際して採算をとれる可能性がある。

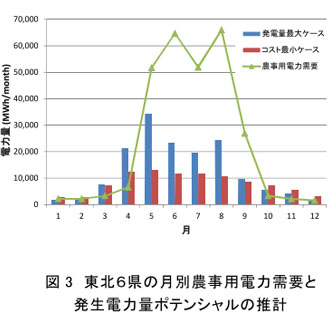

- Tダムを含む3地区の農業用ダムにおける解析結果の平均を、200kW以上の最大出力が見込まれる東北6県の農業用ダム44地区(うち発電所既設9地区)に適用し、それらダムの総発生電力量を概算する(図3)。灌漑排水施設等の電力需要を示す「農事用電力」需要量(東北6県)と比較すると、灌漑施設の多くが稼働する灌漑期において需要量を満たしきれていない(図3)が、年間の総発生電力量でみると、農事用電力需要量に対して、発電量最大ケースでは55%、コスト最小ケースでは34%程度の電力量を供給するポテンシャルがあると推算される。

普及のための参考情報

- 普及対象:農村振興局、地方農政局、県庁、土地改良区など。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:本情報は東北地方での事例を紹介したものであり、東北地方以外で利用する場合は、図1に示すダムの類型化が必要な場合がある。

- その他:用いたコスト計算は、発電関連設備・建物・基礎工事費のみの予備評価であり、小水力発電の個別地区への導入にあたっては、より精緻な採算性の評価が別途必要である。

具体的データ

(上田達己)

その他

- 中課題名:自然エネルギー及び地域資源の利活用技術と保全管理手法の開発

- 中課題番号:420c0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011年度

- 研究担当者:上田達己、後藤眞宏、浪平篤、廣瀬裕一

- 発表論文等:上田ら(2012)農工研技報、212:137-156