水田土壌における深度別および粒径クラス別の放射性セシウム濃度

要約

東日本大震災に伴う原発事故により放射性物質が降下した水田における土壌の放射性セシウム濃度は、深度別では表層が最も高く、粒径クラス別では粒径が小さいクラスほど高い。

- キーワード:放射性セシウム、水田土壌、深度別、粒径クラス別

- 担当:放射能関連研究

- 代表連絡先:電話 029-838-7552

- 研究所名:農村工学研究所・農地基盤工学研究領域、研究調整役

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、東日本の広範囲に放射性物質が飛散した。これにより、土壌の放射性セシウム濃度が高い水田では稲作ができない状況にある。稲作再開のためには、土壌に付着した放射性セシウムの除去が喫緊の課題であり、実際に現地適用できる除染技術の早急な確立が求められている。

そこで、水田土壌からの放射性セシウム除去技術の構築に先立ち、放射性物質が降下した耕起していない水田の土壌に含まれる放射性セシウムの分布実態を明らかにする。

成果の内容・特徴

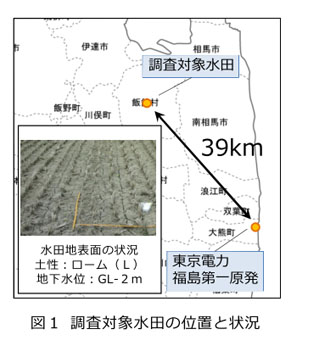

- 原発事故後3カ月経過した水田の土壌では、放射性セシウム(Cs-134およびCs-137)が検出され、放射性ヨウ素(I-131)は検出されなかった。土壌の放射性セシウム濃度(Cs-134とCs-137の合計値)は、深度0~15cmの平均で10,770(Bq/kg乾土)であった。調査対象水田は、東京電力福島第一原子力発電所から北西方向に39km地点に位置し、原発事故以降耕起していない(図1)。

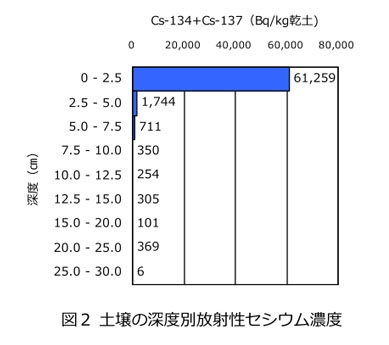

- 耕起していない水田の土壌に含まれる放射性セシウムは表層に多く分布する。土壌の深度別放射性セシウム濃度は6~61,259(Bq/kg乾土)の範囲で、深度0~2.5cmの層では最大値61,259(Bq/kg乾土)を示し、深度2.5cm以深の層では1,744(Bq/kg乾土)以下であった(図2)。

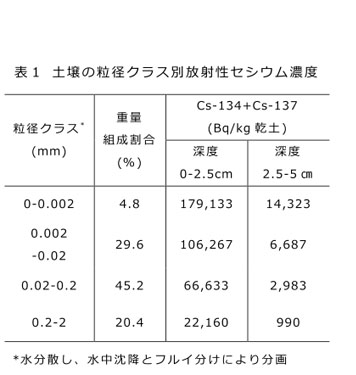

- 土壌の放射性セシウム濃度は粒径クラスによって異なり、小さな粒径クラスほど高い値を示す。粒径クラス別の放射性セシウム濃度は、深度0~2.5cm土壌の場合、0~0.002mmが179,133(Bq/kg乾土)で最も高く、粒径クラスが大きくなるほど濃度は小さい(表1)。また、深さ2.5~5.0cmの土壌も同様の傾向である。

成果の活用面・留意点

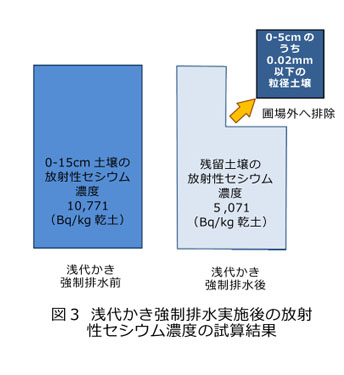

- 水田土壌の放射性セシウムの分布特性が明らかとなり、1)表層0~5cm土壌をはぎ取る方法や2)表層0~5cm土壌を代かきして粒径0.02mm以下の細粒土壌を含む濁水を強制排水する方法(浅代かき強制排水)による除染の有効性(図3)を示す情報となる。

- 図表に示した数値は、現地調査実施時(2011年6月13日)のものである。

具体的データ

(塩野隆弘、奥島修二)

その他

- 中課題名:放射能関連研究

- 中課題番号:

- 予算区分:科学技術戦略推進費

- 研究期間:2011年度

- 研究担当者:塩野隆弘、奥島修二、中達雄、今泉眞之、吉本周平

- 発表論文等:1)塩野ら(2011)土壌物理学会大会講演要旨集:16-17

2)塩野ら(2011)農業農村工学会東北支部研究発表会講演要旨集:18-19