用水を用いた土壌攪拌工法による水田の除染

要約

水田の表層土壌を水により攪拌(浅代かき)した後、放射性セシウム含有量の高い土壌表層の細粒分を濁水とともに沈砂地へ排出し、濁水を固液分離して放射性セシウムを多量に含有する土壌のみを排除することができる。

- キーワード:除染、放射性セシウム、攪拌、凝集、沈殿

- 担当:放射能関連

- 代表連絡先:電話 029-838-7536

- 研究所名:農村工学研究所・研究調整役

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

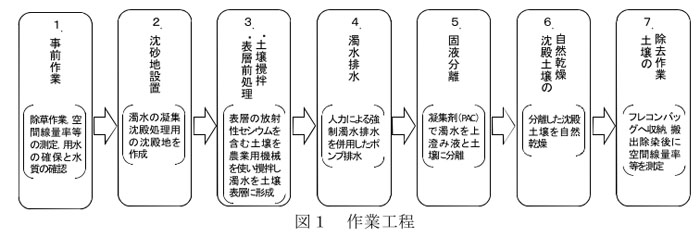

水田土壌における放射性物質除去の物理的手法として、放射性物質が吸着していると考えられている表面土壌の細粒分の除去を目的に、用水を圃場に給水し、作業機械により表層土壌を攪拌(浅く代かき)後、微細土砂を含有し湛水している濁水を強制排水する。濁水は、固液分離後、上澄み液は放射性セシウムを除去して排水し、土壌は乾燥後袋詰めにして搬出する(図1)。

成果の内容・特徴

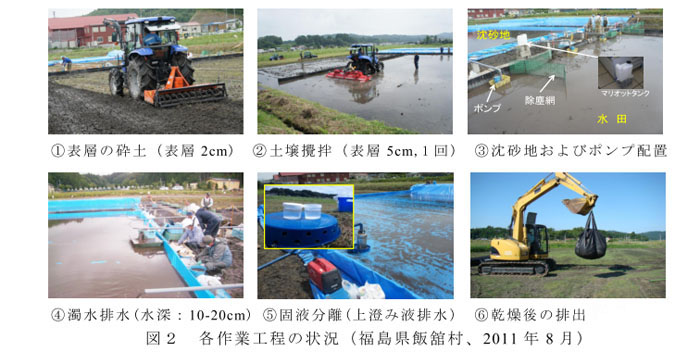

- 稲株等の除去およびドライブハロー時の耕深を制御しやすいように、代かき用水を入水する前にバーチカルハローで表層2cmを目安に砕土する。水田に入水後(湛水深10cm)、ドライブハローによる土壌攪拌を行う。耕深さは、表層5cmを目標として行い深い層への汚染土壌の拡散を予防するため1回掛けとする。

- ドライブハローによる攪拌作業を終え次第、圃場末端に設置した水中ポンプにより濁水を隣接する沈砂地に送水する。排水時間は、浮遊した土砂の沈降を考慮し20分を目途とした(圃場30m×14m)。実証試験では、毎秒4Lの吐き出し能力を持つポンプを4.2aあたり4台使用した。ポンプの吸い込み側には、水田内の植物残渣等による詰まりを防ぐためゴミ防止網を設置した(図2)。

- 圃場末端に設置したポンプからの濁水排水を促進させるために、2名の作業員により、両端にロープをくくり付けた口径50mm、長さ8mの塩ビパイプをポンプ方向に移動させ濁水をポンプ吸い込み口に押し出す。作業は、2名1組として計6名で行った。浮上防止のため塩ビ管に水を半分程度注入し両端に蓋をする。

- 沈砂地内で固液分離した上澄み液の圃場外への排水では、濁水が分離していることを確認し、水中ポンプにより凝集している土壌を浮上さないよう上澄み液のみを排出する。固液分離した上澄み液の放射性セシウム濃度は、検出下限値(4~8Bq/L)以下であり環境中への排出が可能である。濁水に含まれる土粒子を凝集・沈殿させるため、PAC(ポリ塩化アルミニウム)を凝集剤として使用した。上水道用水や一般工業用水の水処理として使用されているものである。凝集剤は水中ポンプの吸入側に投入し、濁水と急速攪拌させる。一定流量が流せるマリオットタンクを製作し5%濃度のPACを4.2aあたり20L使用した。

- 飯舘村での実証試験では、水田作土(0-15cm、乾土)の放射性セシウム濃度は、16,052Bq/kgから9,859Bq/kgに低減した。圃場内の空間線量は、7.50μSv/hから6.48μSv/hに低減した。

成果の活用面・留意点

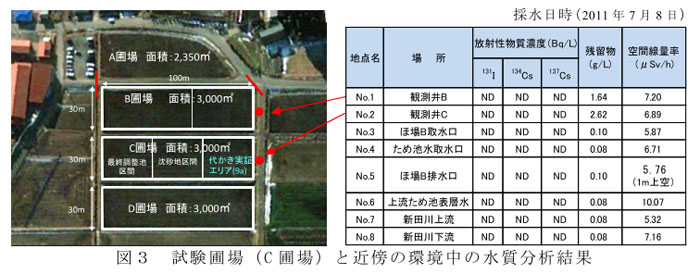

- 土壌攪拌に使用する河川水や用水の水質を事前に確認する必要がある(図3)。

- 上澄み液を排出した残りの土壌は、脱水処理が必要である。実証試験での沈殿土壌の放射性セシウム濃度は、乾土で50,000Bq/kgを超えており、完全に乾く以前にフレコンバックに詰める必要がある。

- 放射性セシウムが含まれる濁水を下流排水路に流さないために、専門家の指導の下、農家、個人が実施するための安全対策の検討が別途必要である。

具体的データ

(奥島修二)

その他

- 中課題名:

- 中課題番号:

- 予算区分:科学技術戦略推進費

- 研究期間:2011年度

- 研究担当者:中 達雄、今泉眞之、奥島修二、塩野隆弘、樽屋啓之、白谷栄作、濵田康治、人見忠良、石田 聡、吉本周平

- 発表論文等:農林水産省:農地土壌の放射性物質除去技術(除染技術)について、

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/110914.htm