農業水利施設群を対象とした地震リスク評価手法

要約

地震による農業水利施設群の損失額を算定する手法である。リスクを金額換算することで、地域住民に施設の地震リスクの大きさを分かりやすく提示する。また、リスクの大きな施設から優先的に耐震対策を行うなど減災対策の意志決定に活用できる。

- キーワード:農業水利施設群、地震リスク、地震損失額、対策優先順位

- 担当:農村防災・減災・農業水利施設防災

- 代表連絡先:電話 029-838-7572

- 研究所名:農村工学研究所・施設工学研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

2011年東北地方太平洋沖地震による被害や施設の老朽化を受け、農業水利施設群の耐震・減災対策が急務とされている。耐震・減災計画を進めるに当たっては、施設の重要度が高く、地震リスクが大きな施設から優先して対策を進めることが重要である。しかし、現状では施設の地震リスクの大きさを示す評価指標およびその算定手法は十分に整備されていない。本課題では、地震による農業水利施設群のリスクの大きさを地域住民に理解しやすい貨幣指標(損失額)として算定し、提示する手法を開発する。

成果の内容・特徴

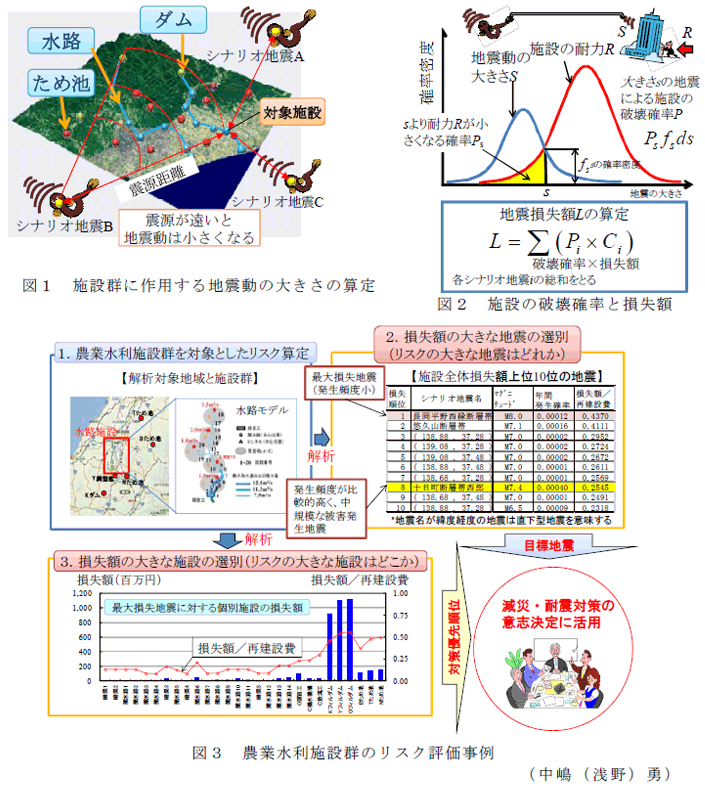

- 地震による施設の損失額を次の3ステップから求める。1)施設に作用する地震動の大きさを推定、2)施設の破壊確率を算定、3)破壊確率×損失額から地震損失額を求める。

- 施設に作用する地震動の大きさはシナリオ地震と施設と震源間距離から推定する(図1)。シナリオ地震とは、対象地域に発生する地震を統計的にモデル化した仮想地震動である。地震源に近い施設ほど大きな地震動が作用するため、震源と施設の距離に応じて施設に作用する地震動の大きさを低減する。

- 図2に示すように地震動の大きさおよび施設の耐力はばらつくと考え、耐力が地震動の大きさを下回る場合に施設は損傷すると仮定し、施設の耐力が地震動の大きさより小さくなる確率(施設の破壊確率)を求める。

- 特定地震による施設損失額は、施設の破壊確率×破壊の程度に応じた損失額から求める。検討期間における施設の地震損失は、想定地震動に対する損失の総和から求める(図2)。また、施設の損傷の程度に応じた損失額を設定する。

- 新潟県長岡市を中心に位置する農業水利施設群を対象に、今後50年間に施設に発生する地震リスクを施設の推定損失額により評価した(図3)。施設の推定損失額から施設群の耐震対策の意志決定に必要な次の2つ情報が得られる。1)損失額の大きな順にシナリオ地震を並べることにより、どの地震が施設群に対してリスクが大きいか選別できる。この情報から対策が必要な地震を選定できる。2)個別施設の地震損失額を比較することにより施設群の中でリスクの大きな施設を抽出できる。この情報は個別施設の対策優先順位を決定する際に重要である。

成果の活用面・留意点

- 農業水利施設群の耐震対策の優先順位付けの評価指標として活用できる。

- 損失額の相対的な大小には意味があるが、定量的な額については実際の地震被害額と一致しない。これは、施設の損傷と損失額の関係を精度良く定量化できていないためである。今後は、地震による施設損傷と損失額のデータを収集するとともに、実際の地震被害額と算定値を比較することにより予測精度の検証が必要である。

具体的データ

その他

- 中課題名:災害リスクを考慮した農業水利施設の長期安全対策技術の開発

- 中課題番号:412b0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2010~2012年度

- 研究担当者:中嶋勇、國光洋二、合崎英男、毛利栄征、中里裕臣、堀俊和、増川晋、川本治、吉迫宏、丹治肇

- 発表論文等:

1)浅野(2012)農工研技報、214:221-240

2)静間ら(2011)農業農村工学会大会講演会講演要旨集:26-27