広域循環型農業水利事業の導入が河川流況に及ぼす効果

要約

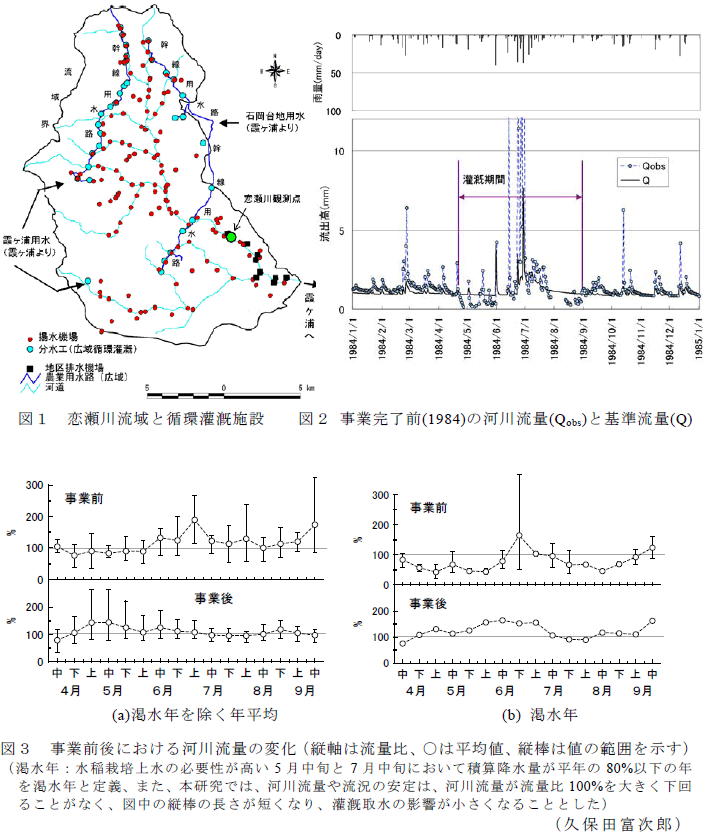

灌漑による河川流量への影響は、灌漑の影響を受けない河川流量を仮想的に求めることで評価できる。広域循環型農業水利事業の導入により、事業以前に見られた灌漑期の河川流量の顕著な低下は事業後にはみられなくなるなど、河川流況安定機能の効果が確認された。

- キーワード:環境流量、広域循環灌漑、流量データ、多面的機能、国営事業

- 担当:基盤的地域資源管理・用排水管理

- 代表連絡先:電話 029-838-7545

- 研究所名:農村工学研究所・水利工学研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

河川流量の安定は、魚類等の生態系保護や漁業、景観などの観点から重要であり、近年環境流量もしくは正常流量として注目され検討が行われている。河川の水利用は約7割が農業用水が占めているため、農業水利の観点からも河川流量の安定は重要であり農業水利と河川流量の関係性の蓄積が必要である。

茨城県霞ヶ浦流域では、頻発した渇水を背景として霞ヶ浦を水源として灌漑水を揚水し上流域に大規模に導水する複数の国営農業水利事業が実施された。本研究ではこのような広域循環型農業水利システムが河川流況に及ぼす影響とその効果について検討する。

成果の内容・特徴

- 灌漑による河川流量への影響は、流量観測点における灌漑期間の観測点流量Qobs=Q+ΔQ、ただし、Q:観測点における灌漑の影響を受けない河川流量(以下、基準流量とする)、ΔQ:灌漑による影響とするとき、流量比(Q+ΔQ)/Q×100(%)により指標化される。流量比の事業前後の変化をみることで事業導入による影響を把握する。ここで基準流量には、非灌漑期間でパラメータを同定した4段タンクモデルの出力を使用する。

- 対象流域は(図1)、恋瀬川流域(恋瀬川地点、流域面積=150km2)であり、霞ヶ浦の水が用水として循環利用されている。循環灌漑の水は、図1の分水工より河川等に流入して、渓流水と併せて揚水機場で取水され灌漑用水として利用される。本流域では、石岡台地用水(完了)および霞ヶ浦用水(対象地区内は完了)の2つの国営事業が実施されている。観測流量には、恋瀬川地点における1970年から2007年までの38年間のうち入手可能な23年分の流量データ(国土交通省霞ヶ浦工事事務所)を用いた。

- 梅雨時期を除くと事業以前の河川流量には灌漑期間中の取水により低下がみられる(図2)。流量比をみると事業以前の渇水年には代かき・田植期や8月の流量の一部は基準流量の20~50%にまで顕著に低下しており(図3(b))、また、事業以前は非渇水年であっても代かき・田植期に流量低下がみられた(図3(a))。

- 事業後の代かき・田植期から分げつ期前半の河川流量は、非渇水年には平均的に基準流量を超過し(図3(a))、渇水年においても基準流量を超えていた(図3(b))。また、事業後は7月以降の河川流量も基準流量がほぼ維持されるとともに流量変動は事業前と比較して小さくなり安定化した。事業後において循環灌漑による農業用水は、代かき・田植期から分げつ期前半では顕著な流量増加に寄与したが、7月以降は流量比が100%前後で推移したことから水田蒸発散量の増加に充当されるとともに、河川流況の安定化に貢献した。

成果の活用面・留意点

- 農業水利の近代化が河川流量の維持、安定化に寄与する地区として、農業・農村の多面的機能の事例として活用することが想定される。

具体的データ

その他

- 中課題名:地域農業の変化に対応する用排水リスクの評価及び運用管理手法の開発

- 中課題番号:420a0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2010~2012年度

- 研究担当者:久保田富次郎

- 発表論文等:久保田、島(2011)応用水文、23:21-30