緩勾配の開水路における高効率の小水力発電のための開放クロスフロー水車

要約

開放クロスフロー水車は、付設された開度調節可能な水位調節カバーによって上流側に水路の余裕高の範囲内で堰上げを生じさせるとともに、下流側では射流で流出させて、上下流の水位差を高めるため、緩勾配の開水路において高い効率で小水力発電を実施できる。

- キーワード:小水力発電、水車、開水路、緩勾配、堰上げ

- 担当:基盤的地域資源管理・自然エネルギー活用

- 代表連絡先:電話 029-838-7583

- 研究所名:農村工学研究所・資源循環工学研究領域、水利工学研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

農業用水路の中で落差工のように大きな落差を有する地点では、数百kW以上の小水力発電が数多く実施されている。一方、農業用水路の大部分を占める緩勾配の開水路部分では、流水のエネルギーの抽出は容易ではなく、小水力発電の事例も非常に少ない。昨今のわが国のエネルギー事情を踏まえると、今後はこのような箇所における未利用の小規模水力の有効活用が求められる場合が少なくないと考えられるため、その期待に応えうる水車を提案する。

成果の内容・特徴

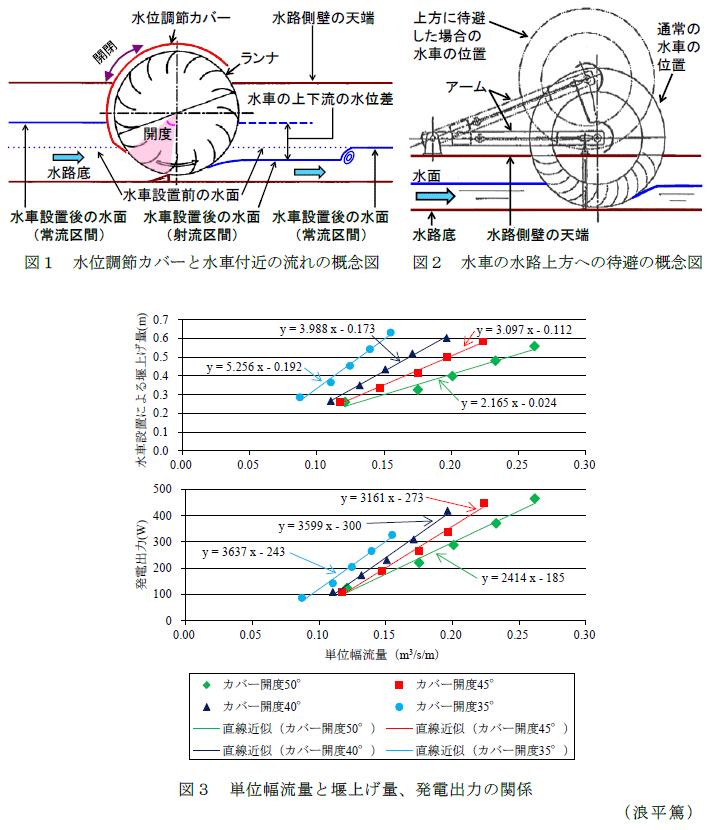

- 本水車は、等流状態では常流となる緩勾配で、かつ、水路幅が水車一式の幅と等しい矩形断面の開水路に設置されるものである。水位調節カバー(以下、カバー)によって上流側に水路の余裕高の範囲内で堰上げを生じさせるとともに、下流側では射流で流出させることで、水車の上下流の水位差を高めることができる(図1)。なお、カバーの開度は0~50°で調節可能なため、灌漑期と非灌漑期の大きな流量変動にも対応できる。また、非定常流の数値解析から、緩勾配であれば射流で流出させても数m以内で常流に戻るため(図1)、射流での流出は水管理上の問題とはならない。

- メンテナンス時や異常流量の発生時には、水路側壁の天端に設置されたアームによって水車一式を水路の上方に待避できる(図2)

- 設置検討の手順は、(1)水車の設置候補地点を選定する;(2)設置候補地点における水路側壁の高さD(m)と期別の単位幅流量q(m3/s/m)および等流状態の水深h(m)を調べる;(3)図3の上図に期別のqを当てはめ、カバー開度θに対する水車設置による上流側の堰上げ量Δh(m)の関係を調べ、溢水しない(D>h+Δh)範囲のθを確認する;(4)溢水しない範囲のθのうちΔhが最大となるときの値θmaxを確認する;(5)図3の下図に期別のqとθmaxを当てはめ、期別の発電出力P(W)を調べる;(6)一年を通した期別のPをもとに、本水車導入の経済性を評価する(発表論文等の2)を参照)。

- 図3は、直径1m、カバーを含む幅0.9mの本水車を、幅0.9m、勾配1/500~1/300の矩形断面水路に設置する場合を示したものである。本図の下図の本水車の発電出力は決して大きなものではないが、総合効率(水車効率と発電機効率の積)は40~60%であり、緩勾配の開水路に設置されることを考慮すると、本水車の効率は高いといえる。

- 本水車はエンジン発電機に比べて発電原価{円/kWh:(製造費と耐用年数15年間のランニングコスト)/15年間の発電量}を30%削減できる。

普及のための参考情報

- 普及対象:農業用水路のうち比較的小規模な開水路

- 普及予定地域:電力系統から離れていて、照明や電気柵等のための電力が必要な地区

- その他:本成果を含む冊子「農業水利施設における未利用小規模水力に関する研究成果の活用の手引き」を作成中であり、全国の土地改良技術事務所、土地改良調査管理事務所、土地改良事業団体連合会に配布予定である。

具体的データ

その他

- 中課題名:自然エネルギー及び地域資源の利活用技術と保全管理手法の開発

- 中課題番号:420c0

- 予算区分:実用技術

- 研究期間:2010~2012年度

- 研究担当者:浪平 篤、髙木強治、後藤眞宏、滝口孝明(株式会社北陸精機)

- 発表論文等:

1)後藤ら(2012)特願2012-213809

2)上田ら(2013)農業農村工学会誌、81(2):97-100