震災で地盤沈下した農地で塩害を回避するための農業用水のモニタリング

要約

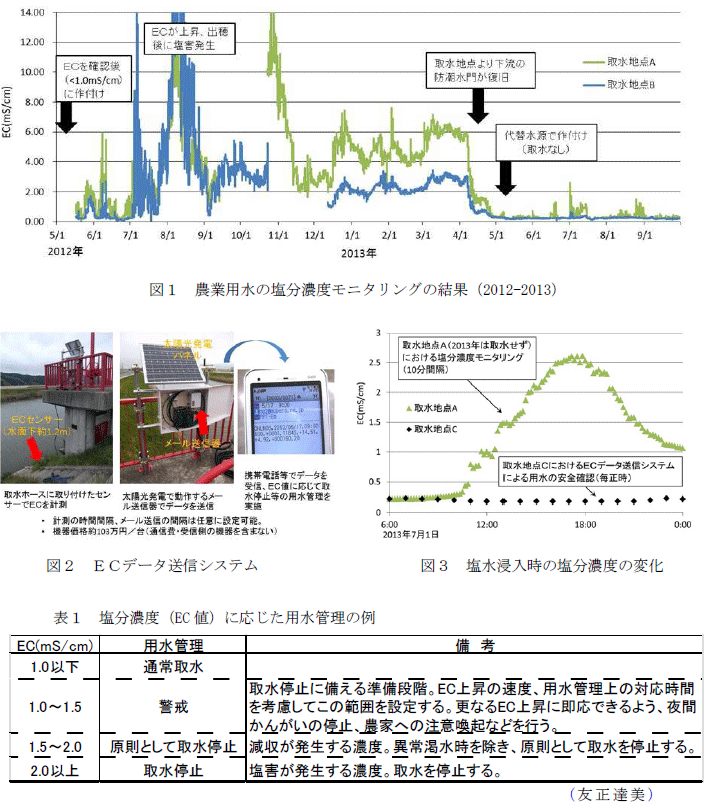

震災で地盤沈下した被災地等で農業用水に塩水浸入がある場合、塩害を回避するためには、1年以上継続して塩分濃度をモニタリングし対策を検討する。用水の安全確認や、短期間の塩分上昇に対応した用水管理には、リアルタイムでのモニタリングが有効である。

- キーワード:地震、地盤沈下、農業用水、塩分濃度モニタリング、電気伝導度、イネ

- 担当:基盤的地域資源管理・用排水管理

- 代表連絡先:電話 029-838-7551

- 研究所名:農村工学研究所・農地基盤工学研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

東日本大震災による被災地のうち、沿岸部や河川沿岸では、津波による水利施設の損壊と地盤沈下によって、河川等の農業用水に塩水が浸入しており、農地復旧や営農再開の妨げとなっている。そこで、塩水が浸入した取水河川において農業用水の塩分濃度モニタリングを行い、その結果から、塩害を回避するための農業用水のモニタリングと用水管理の手法を示す。

成果の内容・特徴

- 平均0.8m地盤沈下した被災地において、河川の農業用水の取水地点A、B(Aの上流0.9km)で取水口付近(水面下0.8m)の塩分濃度をモニタリングした事例(図1)では、2012年の営農再開後にECが上昇し、水稲に塩害が発生した。2013年の防潮水門の復旧によりECは全体的に低下したが、しばしばECの一時的な上昇が観測されている。

- このように農業用水への塩水浸入は変動が大きく、周辺の復旧工事、各年の気象状況等が影響していると考えられる。そのため被災地では少なくとも1年以上、継続的に塩分濃度をモニタリングして傾向を把握し、代替水源の確保等の必要な対策を検討する。

- 営農再開前に充分なモニタリングができない場合、代替水源がなく一時的な塩分濃度の上昇を受忍せざるを得ない場合には、リアルタイムで観測値を把握できるECデータ送信システム(図2)等により、塩分濃度に応じた用水管理を行うことが望ましい。

- 塩分濃度に応じた用水管理の例を表1に示す。水稲ではEC1.5~2.0mS/cm以上で塩害が発生する。一方、実際の用水管理では、ECの上昇を観測してから取水停止するまでに、連絡、操作場所への移動等の時間を要する。そのため、表1の1.0~1.5mS/cmのように取水停止に向けた準備を行う「警戒」の区分を設ける。警戒の下限値と、モニタリングの時間間隔は、取水地点のEC上昇の速さと、用水管理上の対応時間を考慮して決める。

- 事例の取水地点Aの上流1.2kmの、取水地点Cでモニタリングを行った(図3)。用水管理上の対応時間は1時間程度である。取水地点AのEC上昇の速さが1.0mS/cmから1.5mS/cmまで2時間程度であったことから、取水地点Cでは同様のEC上昇に対応できる1時間間隔のモニタリングとした。EC上昇が急激な場合には、対応時間を確保するため、モニタリング間隔を短くする。

成果の活用面・留意点

- 震災により地盤沈下した被災地の他、高潮による堤防、水門の損傷等により農業用水に塩分浸入のおそれのある灌漑地区で活用できる。

- 海岸付近、塩水浸入のある河川沿岸等で循環かんがいを行っている場合、農業用水の水源に塩分浸入がなくても、排水路から塩水が浸入し、循環かんがいによって農地に流入する場合がある。そのため、循環かんがい施設周辺の排水路での塩分濃度モニタリングが必要となる。

- 周辺の水利施設復旧の影響、降雨等の状況による塩水浸入の変化等を考慮し、営農再開後少なくとも数年程度は、継続的なモニタリングを行うことが望ましい。

具体的データ

その他

- 中課題名:地域農業の変化に対応する用排水のリスク評価および運用管理手法の開発

- 中課題整理番号:420a0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2012~2013年度

- 研究担当者:友正達美、谷本岳、内村求、坂田賢

- 発表論文等:友正ら(2013)農工研技報、214:25-30