ダム湖での指標微生物の動態解明のための鉛直一次元モデル

要約

ダム湖内での指標微生物の動態評価のための数値解析モデルである。モデルにおいて指標微生物の一部が懸濁物質に付着して移動するとの仮定を導入することで、湖内最深部での鉛直分布調査結果の傾向をおおむね再現できる。

- キーワード:水質鉛直分布、糞便性大腸菌群、土粒子付着態、特性曲線法

- 担当:基盤的地域資源管理・用排水管理

- 代表連絡先:電話 029-838-7546

- 研究所名:農村工学研究所・水利工学研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

用水の水質保全を図るために、水源となるダム湖内での水質変動について様々な検討が成されてきたが、それらは、有機物、窒素、リン、藻類を主な対象としたものであり、人のリスクに関連する微生物などの動態に関する検討はほとんどなされていない。そこで、WHOやISOなどで人や家畜由来の微生物汚染の指標として幅広く利用されている糞便性大腸菌群数を指標として、ダム湖に流入する指標微生物の湖内での鉛直分布を再現可能な数値モデルを、それらの一部が懸濁物質に付着して移動するとの仮定に基づき構築する。

成果の内容・特徴

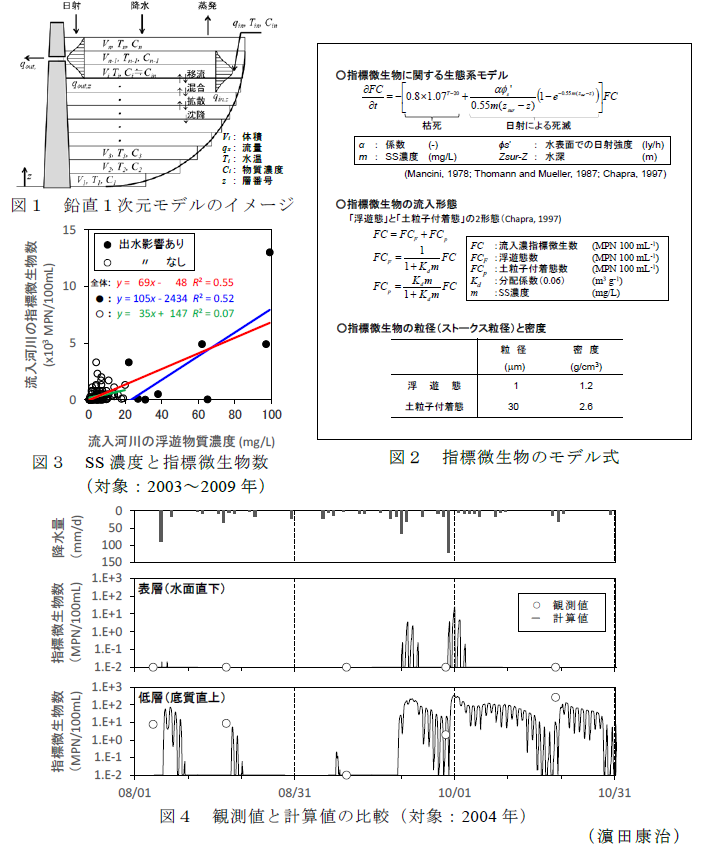

- 提案するモデルは、水理モデルと指標微生物に関するモデルから構成されている。ダム湖の水理モデルは鉛直1次元レイヤーモデルとする(図1)。レイヤーの厚さを50cm程度として鉛直方向の解像度を高く保ちながら、沈降速度の速い成分の沈降を安定的に計算するために、物質の沈降に関しては特性曲線法を適用する。

- 図2に指標微生物に関する主なモデル式を示す。指標微生物はダム湖内での増殖は無いものとし、枯死と日射による死滅のみを考慮する。指標微生物は浮遊態と土粒子への付着態の2種の形態があると仮定し、流入河川水中でのそれらの比率は懸濁物質(SS)濃度を基に既往の分配式により決定する。モデルのフィッティングにおける係数調整は、指標微生物に関連する分配係数(Kd)、粒子径と粒子密度のみとする。

- 対象ダム湖は、堤高約64 m、満水面積約910 千m2、総貯水量約11百万m3、流域面積約75 km2の農業用ダムである。ダム湖に流入する河川での観測結果では、SS濃度と指標微生物数に一定の相関(R2=0.55(全データ)、R2=0.52(出水影響あり))が見られ(図3)、懸濁物質と指標微生物の流入には一定の相関があることが示される。

- 降雨後の出水時に指標微生物数が大きな流入水が湖内に流入するものの、計算結果、観測結果ともに表層において大きな指標微生物数が見られることが少ない(図4)。一方、低層において大きな指標微生物数を示す場合があるが、これは指標微生物の一部が懸濁物質に付着して移動するとの仮定を導入した本モデルにより再現できる。計算結果では観測結果の傾向を低層で高値を示す時期に若干の遅れが生じている箇所がみられるものの、良好な再現性が得られている。なお、観測結果はダム堤体近傍にある最深地点における調査結果である。

成果の活用面・留意点

- 提案したモデルでは懸濁物質を土粒子とみなすとともに単一粒径、単一密度として扱っている。現地の状況に応じて、粒径や密度の設定に注意を払い検証する必要がある。

- 指標微生物の減少に関しては、自然減少と日光に含まれる紫外線による死滅のみを考慮している。自然界では補食や他の微生物との拮抗作用があることが知られており、必要によってそれらの影響も考慮する必要がある。

具体的データ

その他

- 中課題名:地域農業の変化に対応する用排水のリスク評価及び運用管理手法の開発

- 中課題整理番号:420a0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011~2014年度

- 研究担当者:濵田康治、白谷栄作、久保田富次郎、人見忠良

- 発表論文等:

濵田ら(2014)農村工学研究所技報, 216, 9-19.

濵田ら(2014)第48回日本水環境学会年会講演集, 252.