バイオ炭の理化学的特徴を考慮した畑地基盤の改良技術

要約

農村地域から発生するバイオマスから製造される各種のバイオ炭は多様な理化学的特徴を有する。バイオ炭の理化学的特徴を考慮することで、炭素貯留を行いながら畑地基盤を効果的に改良でき、特殊土壌地帯等における畑地の土地利用集積の推進に貢献できる。

- キーワード:バイオ炭、バイオマス原料、熱分解温度、土壌改良、炭素貯留

- 担当:基盤的地域資源管理・農用地保全管理

- 代表連絡先:電話 029-838-7552

- 研究所名:農村工学研究所・農地基盤工学研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

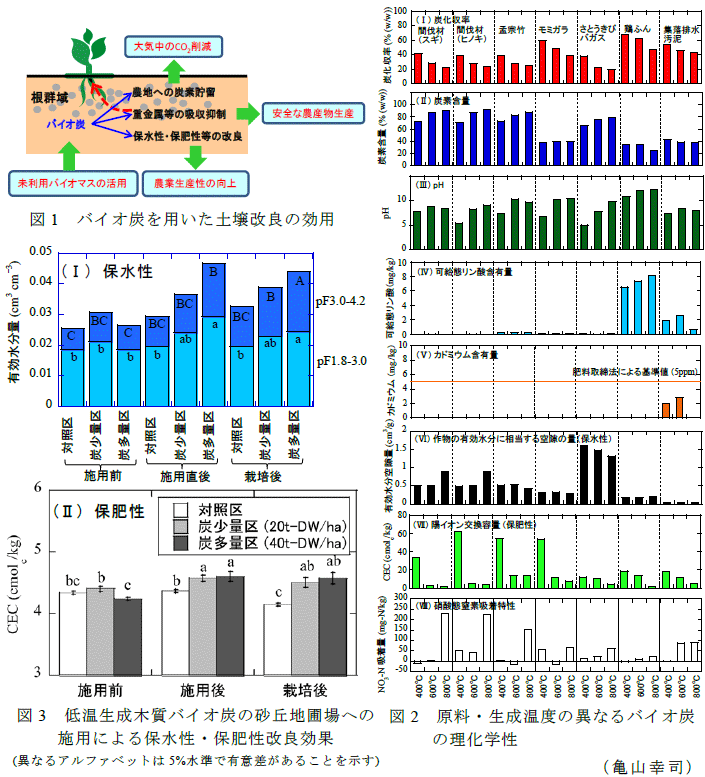

農山村地域では、地域産業から多様なバイオマスが発生するが、十分には利活用されていない。この対応策として、バイオマスからバイオ炭を製造し、農地土壌に資材として施用して有効活用することが考えられるが、農地施用に伴う炭素貯留や土壌理化学性改善の効果(図1)については十分に検証されていない。また、畑地の土地利用集積による大規模化を進めるにあたっては、特に特殊土壌地帯等おいて従前圃場間の土壌理化学性の不均質性が阻害要因となっており、畑地基盤の均衡化技術が求められている。

そこで、北陸管内や沖縄県における特殊土壌を対象に実証試験を行い、バイオ炭の農地施用による炭素貯留や理化学性の改善効果を検証するとともに、原材料や生成温度等の製造条件によるバイオ炭の理化学性の違いを考慮した畑地基盤の改良のためのバイオ炭選択法を明らかにする。これにより、畑地基盤の均質化が図られ、平成27年12月に農林水産大臣が示した「農用地等の確保等に関する基本方針」に係る取組の推進に貢献する。

成果の内容・特徴

- 我が国の農山村部における普遍的なバイオマスである間伐材チップ(スギ、ヒノキ)、孟宗竹、籾殻、さとうきびバガス、鶏糞、集落排水汚泥の7種類を原料として、400、600、800°Cでバイオ炭を生成し、成分含有量、保水性、保肥性等を整理する(図2)。バイオ炭の保水性は、木質系バイオマス,さとうきびバガスの場合に高い保水性が確認される(図2(VI))。また、バイオ炭の保肥性(CEC)は、生成温度の低い(400°C)場合において、高い保肥性(CEC)が確認される(図2(VII))。

- 酸性矯正を主目的とする場合には鶏ふん由来バイオ炭が、保水性の改良には木質系や作物残渣由来のバイオ炭が、保肥性の改良には低温生成の木質系バイオ炭が推奨される。

- 北陸管内において、保水性・保肥性が乏しい砂丘地圃場を改良するための資材として低温で生成された木質チップ由来のバイオ炭を選択し、農家圃場に施用した結果、保水性・保肥性ともに有意に増加することが確認される(図3 (I)、(II))。

- 沖縄県において、保水性が乏しい石灰岩質圃場にさとうきびバガス由来のバイオ炭を施用した結果、土壌の保水性等が改良され、さとうきびの生育が向上することが確認される。その際、LC-CO2解析により求められる炭素貯留ポテンシャルは1.0~1.4 t-CO2/t-バイオ炭と算定される。

普及のための参考情報

- 普及対象:国や地方自治体の畑地帯総合整備事業担当者、関連コンサルタント等。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:土地改良長期計画における区画整理や土層・土壌改良等による畑地の整備計画面積は約2.1万haであるが、そのうち、区画整理等によって圃場内の土壌理化学性が不均質となる圃場。

- その他:木質系、鶏ふん、集落排水汚泥を原料とするバイオ炭の販売単価はそれぞれ800円/10kg程度、600円/10kg程度、数百円/10kg程度である。

具体的データ

その他

- 中課題名:農用地保全管理

- 中課題整理番号:420b0

- 予算区分:交付金、競争的資金(科研費)、委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2011~2015年度

- 研究担当者:亀山幸司、宮本輝仁、岩田幸良、塩野隆弘

- 発表論文等:

1) Kameyama K. et al.(2016)Soil Sci.、181:20-28

2) Kameyama K. et al.(2016)Soil Sci. Plant Nutr.、62: 180-184

3) 亀山ら(2015)農業および園芸、90(4):481-488

4) 岩田ら(2014)農工研技報、215:113-121

5) 亀山ら(2016)農業農村工学会論文集、301(84-1):I_65-I_74