モニター情報ネットワークを活かした水稲冷害早期警戒システム

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

モニターや一般の閲覧者と協調して運営される水稲冷害早期警戒システムは、異常な低温や高温が収量・品質に及ぼす影響を適正に予測でき、その対策技術をリアルタイムに提供できるため栽培管理の意志決定に役立つ。

- 担当:東北農業試験場・総合研究部・総合研究第4チーム

(東北農業研究センター・地域基盤研究部・連携研究第1チーム) 仙台管区気象台、東北農政局、管内6県 - 連絡先:019-643-3496 (019-643-3408)

- 部会名:水稲

- 専門:栽培

- 対象:稲類

- 分類:普及

背景・ねらい

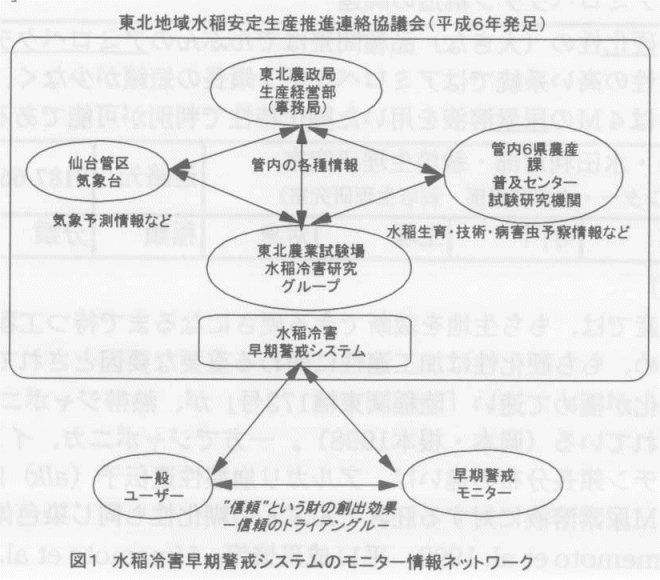

平成5年の大冷害を教訓に、東北地域水稲安定生産推進連絡協議会が平成6年に設置され、水稲冷害早期警戒システムの構築に取り組んできた。本システムは、①東北全域の気象と水稲生育に関する情報を早期警戒関係機関や生産者にリアルタイムに提供すること、②一般にも東北地域の作柄動向を提供し、冷害時の混乱を最小限に抑えることなどを目的に、平成8年からインターネットのホームページの形で運用されている。

成果の内容・特徴

- 本システムは東北全域の気象と水稲生育を監視し、異常な冷温や高温による障害発生を予測して、その技術対策を早期警戒情報として提示するものである。

- 関係機関の組織的な連携活動により、本システムの信頼性の向上と迅速な情報提供が実現され、相互の情報交換に活用できる。(図1)。

- モニター情報ネットワークは双方向性と対等性をベースに、早期警戒モニターと広範な一般ユーザーとともに運営され、三者間の情報収集に役立つ。その波及効果は、①情報の発生・利用における相乗効果、②行動様式における学習効果、③「信頼」という財の創出効果にある(図1)。

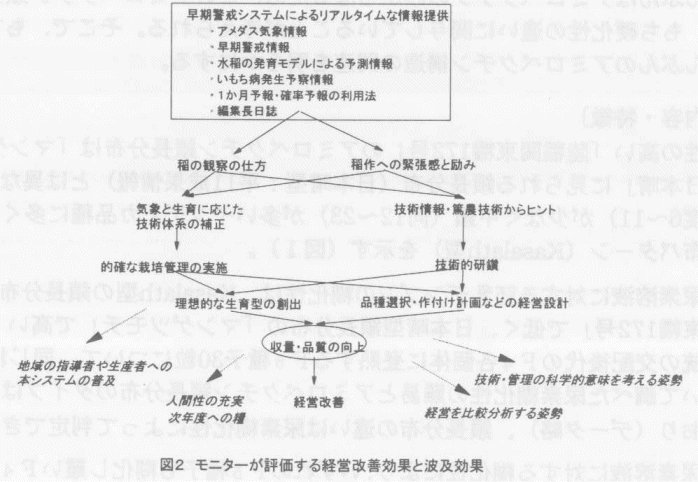

- 生産関係者は、気象と水稲生育の変化に応じて技術体系を補正し、的確で無駄のない追肥・防除などの管理が実施でき、また技術情報や篤農技術などから技術的な研鑽の糸口が得られる(図2)。

- 品種選択・作付け計画などの経営設計や冷害にも高温障害にも強い理想的な生育型の実現に活かされ、収量と品質の向上により経営改善につながる(図2)。

成果の活用面・留意点

- 本システムは冷害や高温障害などの異常気象条件下での稲作安定生産に寄与するのみならず、普段に利用できる。

- 本システム(URL http://ss.tnaes.affrc.go.jp/cgi-bin/reigai.cgi)は無料で閲覧でき、また周年運用されている。

具体的データ

その他

- 研究課題名:早期警戒システムを基幹とする冷害克服型営農技術の実証と経営的評価

- 予算区分 :地域総合

- 研究期間 :平成8~12年

- 研究担当者:鳥越洋一・神田英司・小林 隆

- 発表論文等:ネットワークを利用した水稲冷害早期警戒システム、今月の農業7月号、2000

- 東北地方の冷害早期警戒システム、機械化農業8月号、1999

- 東北地域における水稲冷害早期警戒システム、システム農学、14巻2号、142-149,1998