2005年における東北各県の農家戸数予測

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

2005年における東北各県の農家戸数を、世帯主年齢別、販売金額階層別、経営内容の変化別(拡大・縮小・離農)に予測した。世帯主が70歳で離農すると仮定した場合、1995年以降の10年間で、各県ともに15%前後の農家が離農(家の消滅を含む)することになる。

- 担当:東北農業試験場・総合研究部・動向解析研究室

- 連絡先:019-643-3491

- 部会名:経営

- 専門: 経営

- 分類: 研究

背景・ねらい

東北地域においては、農業生産の担い手の高齢化が急速に進展しており、食糧供給基地としての存立が危惧されている。本研究では、1990年及び1995年の農(林)業センサスデータを利用して、この間の東北各県における農家戸数や農業従事者数の動向とその特徴を明らかにするとともに、2005年における農家戸数をシミュレーションすることによって、東北農業の将来像を予測した。

成果の内容・特徴

- 1990年と1995年の2時点間比較

(1)各県において、経営耕地面積規模0.5~4.0haの農家戸数が減少し(3.0haまでは0.5ha間隔)、0.5ha未満層が1995年時点で最大階層となった。

(2)各県において、借入耕地のある農家戸数の割合が増加した。貸付耕地のある農家戸数の割合も宮城県以外で増加した(宮城県は微減)。

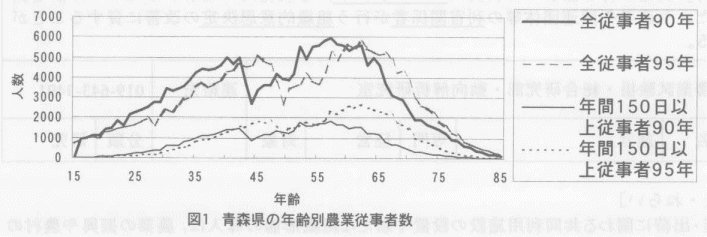

(3)各県において、農業従事者数が減少した(地域全体で4.7%)。農業専従者数(年間150日以上従事)は、地域全体では12.2%減少したが、青森県だけは逆に39.3%も増加した(図1)。青森県の場合、60歳代前半層と45歳前後層が増加しており、地域的労働市場の不安定による農業への流入・帰農や、県内全域における施設野菜及び花きの急増が影響していると考えられる。

- 2005年の農家戸数予測(農家構成員の加齢に基づく予測)

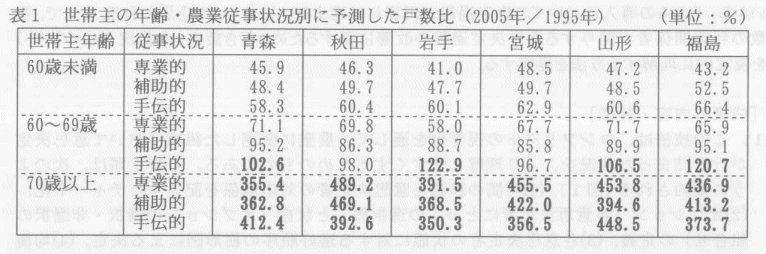

(1)表1は、世帯主の年齢と農業従事状況別にみた結果である。各県において、世帯主が60歳未満で専業的ないし補助的(60~149日)に農業従事している農家は1995年の半数にも満たなくなり、世帯主が70歳以上の農家は1995年の4倍前後まで増加する。

(2)農産物販売金額等で区分した階層毎の、担い手の有無による変化を予測した。表2には戸数の多い三階層(中核的農家:販売額500~1,000万円で農業中心、家族経営:販売額50~500万円で農業中心、安定兼業:自営農業以外が主で定職を持つ世帯員がいる)を示したが、全階層において、60歳未満の農業専従世帯主がいる農家が(農業後継者の有無に関係なく)減少し、このような世帯主も農業後継者も共にいない農家が増加する。なお、北東北三県においては、不安定兼業(自営農業以外が主で出稼・日雇・臨時雇の世帯員しかいない農家)も依然として多い。

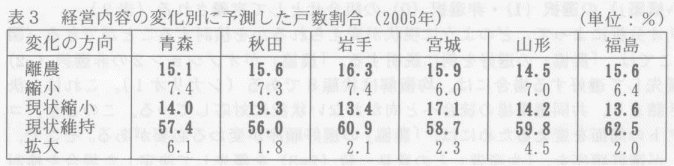

(3)表3は、世帯主の70歳離農を仮定した場合の、後継者の有無・農業従事状況等による経営内容の変化を示している。6割前後の戸数は「現状維持」であるが、「現状縮小」(耕地の過半を貸付/水田面積の過半を作業委託)や「離農」(家の消滅を含む)の戸数比率も高い。世帯主の65歳離農を仮定すると、1995年からの10年間で各県農家の20%以上が「離農」となる。

成果の活用面・留意点

- 今後の動向予測研究の基礎資料として利用できる。

- 予測値の算出には各種条件を前提していることに留意する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:1.地域農業の動向解析と特性の類型区分、2.東北農業の動向解析と将来予測

- 予算区分:1.地域総合(草地利用)、2.経常

- 研究期間:平成12年度(1.平成9~11年、2.平成12年)

- 研究担当者:堀川 彰

- 発表論文等:「東北の農業構造と将来動向」(『ファーミングシステム研究』に投稿中)