簡易で高能率に実施できる大豆・麦立毛間播種作業体系

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

簡単な改造を加えた市販の播種機で寒冷地における大豆・麦の3年5作を可能とする栽植様式と作業体系である。合理的な条間設定により播種・管理作業が行い易く、播種作業能率が高い。麦収穫時の大豆踏圧害もほとんど無い。

- キーワード:農業機械、栽植様式、間作、立毛間播種、ダイズ、ムギ

- 担当:東北農研・総合研究部・農業機械研究室

- 連絡先:電話019-643-3535、電子メールamaha@affrc.go.jp

- 区分:東北農業・作業技術、共通基盤・作業技術

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

寒冷地における大豆・麦の作期競合を立毛間播種により回避し、二毛作を実施することにより、生産性を向上させ得る。しかし、立毛間播種作業には専用の播種機(不等条間栽培に対応できる大豆・麦立毛間播種作業機、平成13年度成果情報)が必要で機械への初期投資が必要なこと、および、立毛間播種の作業能率が高くないこと、等が立毛間播種栽培体系普及への隘路となっている。そこで、通常の播種機で高能率に立毛間播種を実施できる播種作業体系を構築する。

成果の内容・特徴

- 本体系の基本条間は120cmであり、使用するハイクリアランス型乗用管理機の輪距および汎用コンバイン(刃幅2m級)のクローラ中心間距離と合致している(表1、図1、小麦の場合を例示)。1条内に大豆は2列、麦は4列を播種する。

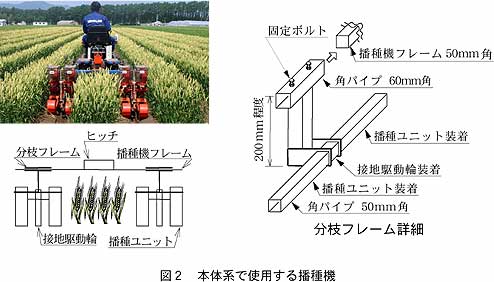

- 播種機は、市販の横溝ロール式播種機(4条播き、大豆は播種ユニット1台あたり1列、麦は2列播種)のフレームに分枝フレームを2基付加して用いる(図2)。分枝フレームにより播種ユニットは2台ずつ左右に振り分けられ、それぞれ接地駆動輪を持つ。同時に、播種機フレーム位置は分枝フレームを入れることによって200mm程度高くなるので、播種機中央部(前作物列の位置)の最低地上高が600mm程度確保される。

- 本体系では播種機に耕起機能が無いので、播種床の形成のため立毛間播種の直前(10日程度前~寸前まで)に中耕を行う。中耕ロータリの最低地上高が高く、栽培条間が広いので容易に実施できる。この播種直前中耕は、雑草防除の面からも有効である。

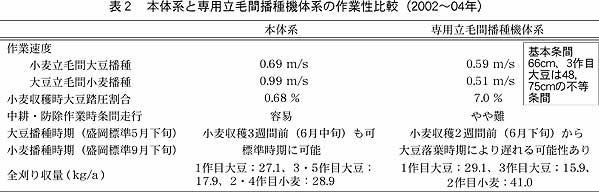

- 専用立毛間播種機を使用する体系に比べ条間が広いため、播種機と前作物との干渉が少なく、オペレータが走行すべき条間を容易に認識できる。このため、播種作業速度が向上する。また、大豆落葉を待たずとも適期に小麦播種を行える。さらに、小麦収穫3週間前の大豆播種でも受光条件が良いため徒長がひどくなりにくい(表2)。

- 麦収穫時のコンバインによる大豆踏圧割合は、専用立毛間播種機体系では不等条間播種により踏圧回避をしても数%あるが、本体系では非常に低い(表2)。

成果の活用面・留意点

- 乗用管理機や中耕作業機を既に使用している場合、新たな機械投資を抑えて簡易に大豆・麦立毛間播種栽培体系を導入できる。

- 分枝フレームは簡単に製作できる。必要に応じて分草桿を装着する。

- 専用立毛間播種機体系に比べて、広い条間の分、圃場の利用率が低下するため、特に麦の場合に収量が低下する可能性が高い。これは播種作業能率の高さ、管理作業の行い易さ、機械投資の低さ等とのトレードオフとなる。

- 広い条間に雑草が発生した場合には、適宜中耕して抑制する。播種直前中耕と合わせ、中耕作業が本体系全体の作業量のうち大きな割合を占める可能性がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:立毛間播種作業の安定化と作業機の多機能化

- 課題ID:05-02-12-01-06-04

- 予算区分:交付金、ブラニチ2系

- 研究期間:2002~2004年度

- 研究担当者:天羽弘一、大谷隆二、西脇健太郎、冨樫辰志