圃場用の簡易空撮気球

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

大型ポリエチレン袋を加工したヘリウムガス気球にデジタルカメラをつり下げて、高解像度の画像を撮影できる。気球は100mまでの任意の高度に静止でき、ラジコンでカメラの撮影方向・シャッターを制御する。圃場全体の把握に使用すると、生育調査等が効率的になる。

- キーワード:気球、空撮、デジタルカメラ、ラジコン、生育調査

- 担当:東北農研・カバークロップ研究チーム

- 連絡先:電話024-593-6176

- 区分:東北農業・作物(夏畑作物)、共通基盤・作付体系・雑草

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

圃場全体を上空から撮影することができれば、作物の生育量やムラ、土壌状態などを大まかに把握でき、生育調査や圃場改良の効率や 精度を大幅に改善することができる。空撮は人工衛星、航空機、ラジコンの飛行機・ヘリコプター、気球(撮影会社)によって可能であるが、それらは10a程 度の圃場を高度な技術なしに、手軽かつ安価に調べるという目的にはかなっていない。また、インターネット等で公開されている自作気球の記事には、具体的な カメラまわりや機体の製作法がほとんど触れられていない。そこで、身近な材料を使って、安価な簡易空撮気球を作製し、圃場調査の効率化を行う。また、装置 の作製法のマニュアルを作成する。

成果の内容・特徴

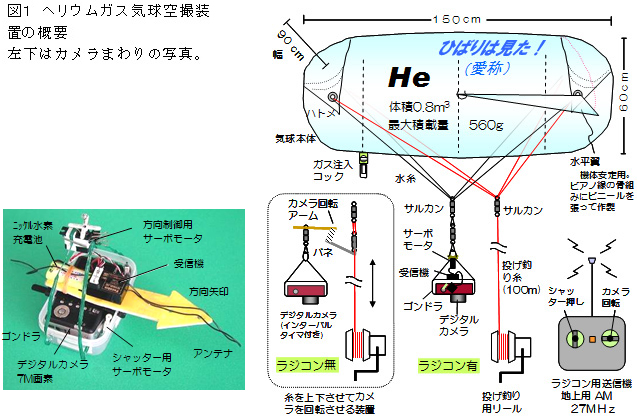

- 本装置は気球部とカメラ部からなる。気球部は、大型ポリエチレン袋(1.9m×1.2m×0.05mm厚)にコック、ハト メ、水平翼をつけ、袋の口を熱でシールし、ヘリウムガスを充填したもので、リールに巻いた投げ釣り用糸で係留する。大きさは1.5×0.9×0.6m、体 積0.8立米で、最大積載重量は560gである。カメラ部は、小型デジタルカメラをゴンドラに入れ気球につり下げる(総重量260g)。ラジコンにより、 撮影方向を変えてシャッターを押す。撮影範囲は高度の1.25倍である(横位置、28mm広角レンズ)。製作費用は、デジタルカメラを除くと約2.5万円 である。なお、ラジコンを使わない場合は、係留索を上下に引っ張ってゴンドラを回転させる簡単な機構を組み込んで使う(図1)。

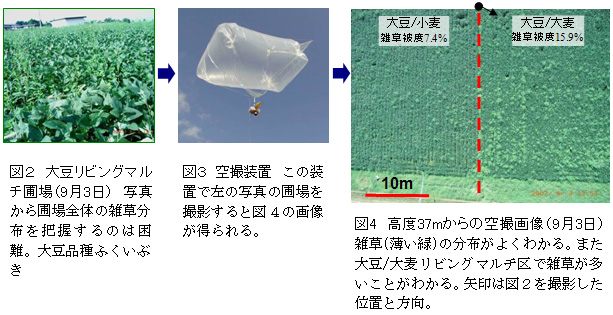

- 本装置により、100mまでの任意の高度から高解像度の空撮画像を得ることができ、圃場全体の作物生育や雑草生育の状況を簡 単に把握できる。例として、小麦及び大麦による大豆リビングマルチ栽培圃場を示す。この圃場は100×42mの大きさで、地上からの撮影では、ほとんど全 体の様子がわからない(図2)。空撮装置(図3)で上空37mから撮影すると、図4の ように左の大豆/小麦区と右の大豆/大麦マルチ区の広葉雑草の発生(うす緑の部分)の違いがよくわかる。違いを数値で表すことも可能で、画像解析ソフト (PhotoshopとImage J)で両区の雑草の面積比率(被度)を測定すると、小麦区7.4%、大麦区15.9%で大麦区が2.1倍多いという結果が得られる。このように空撮画像は 圃場全体を直感的に判断するのに有効であり、数値データを得る方法としても使える。

成果の活用面・留意点

- 本装置の作製マニュアルは、インターネット等を通じて希望者に配布できる。

- 本装置は安価で操作が簡単なので、生産者が栽培管理に活用できる。

- 他人の家屋や圃場、高圧線、空港等の近くでの許可のない空撮は法律に触れる。

- 風速が2m/秒以上では気球の係留は困難である。

- 気球のヘリウムガスは2日ぐらい保持できる。それ以降は抜けたガスを補充すれば再飛行できる。ヘリウムガス代は0.8立米で3000円である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:カバークロップ等を活用した省資材・環境保全型栽培管理技術の開発

- 課題ID:214-c

- 予算区分:基盤研究費

- 研究期間:2007年度

- 研究担当者:村上敏文、小林浩幸、山下伸夫、池永幸子、内田智子、好野奈美子