水稲幼苗の低気温障害は高地温により助長される

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

水稲幼苗を1週間低温(10℃)に曝しても、地温と気温が同じであれば葉に障害を起こさない。ところが低気温時に地温を高温に保つと著しい障害を起こす。この可視障害が現れる前に、光合成電子伝達能力が著しく低下する。

- キーワード:イネ、気温・地温バランス、光合成、高地温、低温障害、電子伝達系

- 担当:東北農研・寒冷地温暖化研究チーム

- 連絡先:電話019-643-3462

- 区分:東北農業・基盤技術(農業気象)、共通基盤・農業気象

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

寒冷地の水稲作では、育苗期、移植活着期あるいは直播栽培の苗立ち期に低温による生育障害がしばしば発生し、時には葉の萎凋や黄 化、枯死に至ることもある。その原因が根の生育不良、窒素吸収不足、あるいは根の吸水障害による脱水であるとされてきた一方で、根の活性が高く養水分吸収 が十分でも健康なイネに低温障害が多発することがある。つまり低温障害と根の活性に密接な関係が示唆されているにも関わらずその関係はまだ明らかでない。 そこで、気温・地温バランスが水稲幼苗の低温応答性に及ぼす影響について検討する。

成果の内容・特徴

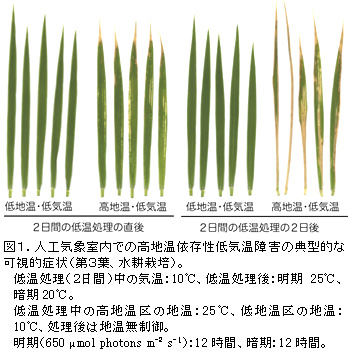

- イネ幼苗(あきたこまち)を人工気象室で根も葉も同時に低温(10℃)に曝した場合(L/L)、1週間でも可視的な障害は認 められない。しかし高地温下(25℃)で地上部だけを低温に曝した場合(L/H)、1日の低気温処理でも高気温に戻した後に葉の枯死等が起こる。また2日 の低気温処理では低気温処理中に葉の脱色が起こる(図1)。

- L/Hでは可視的な障害に先立ち光合成の光化学系IIから光化学系Iへの電子伝達が著しく阻害され(図2)、 2日の処理では完全に遮断される。暗黒下のL/H処理では、この遮断が起こるものの、可視的な障害は処理中には認められない。しかし高気温明条件に戻した 後に可視的な障害が起こる。このことから可視的障害は二次的に起こる「光障害」であり、その原因は光に依存せずに起こる「電子伝達の遮断」と推定する。

- L/Lでは吸水能力も含水量も著しく低下するが、L/Hでは吸水能力に変化は認められず含水量はむしろ増加する。

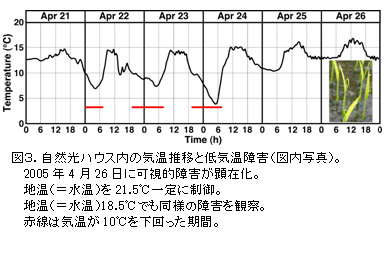

- 自然光のハウス内でも、高地温(高水温)に保った水稲幼苗では、短時間の低温(4~10℃)に曝された後に葉が黄変する(図3)。

成果の活用面・留意点

- 本成果はイネ幼苗の低温障害及びそれに起因する生育障害の回避のための栽培技術や品種育成に資する。

- 本成果に示した光化学系IIから光化学系Iへの電子伝達阻害は新しい知見であり、そのメカニズムは未解明である。これまで一般的には、葉の低温障害は光化学系IIまたは系Iの光障害に由来するとされてきたが、それらもまだ十分に解明されていない。

- L/H処理時には吸水能力も含水量も低下しないため、従来水稲幼苗の低温障害の原因と考えられてきた養水分吸収障害と、高地温依存性の低気温障害とは別である。

- 移植期の水田で、移動性高気圧により気温が4℃まで急激に低下しても、地温(10cm深)が15℃を上回る場合がしばしばある(図4)。実際の水田でも高地温依存性の低気温障害の起こる可能性が高い。

- 「ムレ苗」と呼ばれる障害の一部が、高地温依存性低気温障害である可能性もある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:寒冷地における気候温暖化等環境変動に対応した農業生産管理技術の開発

- 課題ID:215-a

- 予算区分:基盤研究費

- 研究期間:2005~2007年度

- 研究担当者:鈴木健策、岡田益己

- 発表論文等:Suzuki, K. et al. (2008) Plant and Cell Physiology, 49: in press.