寒冷地の水稲~ダイズの田畑輪換田における可給態窒素の維持技術

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

寒冷地における水稲~ダイズ体系の田畑輪換田では、稲わら堆肥2t/10aを連用し、ダイズ2作に対して水稲3作の作付けにすると、可給態窒素を低下させずに維持できる。

- キーワード:田畑輪換、水稲、ダイズ、可給態窒素、作付け回数、稲わら堆肥

- 担当:東北農研・東北水田輪作研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3414

- 区分:東北農業・基盤技術(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

田畑輪換の継続により土壌の可給態窒素が減耗することが、全国的に明らかになってきた。しかし、水稲~ダイズの田畑輪換体系において可給態窒素を維持するための具体的技術は明確となっていない。そこで、寒冷地の田畑輪換における作土の可給態窒素を維持するための技術を明らかにする。

成果の内容・特徴

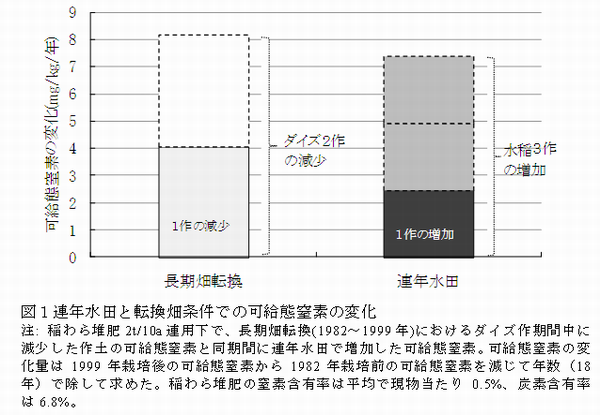

- 作土の可給態窒素(風乾土30°C、4週間培養)が約150 mg/kgの水田に稲わら堆肥を2t/10a連用して18年間水稲を作付けた場合と、畑転換してダイズを作付けし続けた際の作土の可給態窒素の変化(図1)から、作土の可給態窒素を維持して田畑輪換を継続するためには、稲わら堆肥2t/10aを連用して、概ねダイズ2作に対し水稲を3作作付けする必要があると推定される。

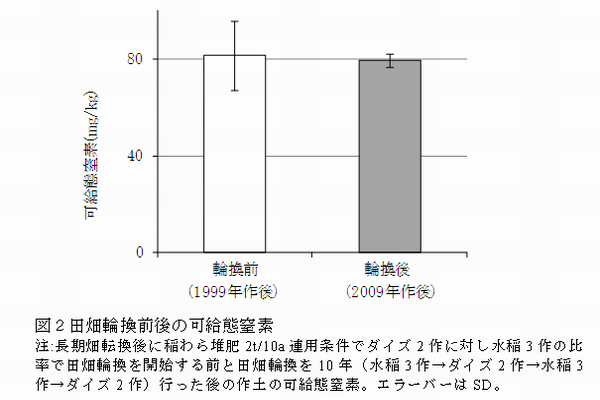

- 畑転換により作土の可給態窒素が約80 mg/kgとなった圃場において稲わら堆肥2t/10aを連用し、ダイズ2作に対し水稲3作の周期で田畑輪換を継続すると、推定のとおり10年経過しても作土の可給態窒素は維持される(図2)。

成果の活用面・留意点

- 寒冷地水田において可給態窒素を減耗させることなく田畑輪換が継続できる。

- 地力増進基本指針の水田の可給態窒素の改善目標値は80~200mg/kgである。

- 本成果は、寒冷地積雪地帯の細粒灰色低地土で、作物残渣持ち出し条件で得られたものである。

具体的データ

その他

- 研究課題名:東北地域における高生産性水田輪作システムの確立

- 中課題整理番号:211k.3

- 予算区分:交付金プロ(田畑輪換)、基盤

- 研究期間:1982~2009年度

- 研究担当者:西田瑞彦、関矢博幸、吉田光二、加藤直人、住田弘一、土屋一成

- 発表論文等:住田ら(2005)東北農研研報、103:39-52