岩手県盛岡地域におけるスモモヒメシンクイの分布と寄主植物

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

スモモヒメシンクイは岩手県盛岡地域のリンゴ生産地帯に分布し、成虫は5~9月に連続的に誘殺される。早い世代はスモモやプルーンに寄生し、セイヨウナシ、イワテヤマナシ及びリンゴ果実へ寄生は9月以降に確認される。

- キーワード:スモモヒメシンクイ、寄主植物、フェロモントラップ、リンゴ、スモモ

- 担当:東北農研・省農薬リンゴ研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3496

- 区分:東北農業・果樹

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

スモモヒメシンクイは近年になって、長野県や山梨県でリンゴを加害することが報告されるようになった。東北地方のリンゴでも被害の顕在化が警戒されていたが、岩手県中部においても2006年にリンゴ果実への寄生が初めて確認された。そこで、岩手県盛岡地域におけるスモモヒメシンクイの分布と発生状況をフェロモントラップを利用して調べるとともに、無防除の果樹類から果実を定期的に採集して寄生の有無を調べ、増殖源となる寄主植物と、リンゴへの加害を警戒すべき時期を明らかにした。

成果の内容・特徴

- 盛岡市都南地域、矢巾町及び紫波町で行ったフェロモントラップ調査では、2007年は19地点中13地点、2008年は23地点中21地点で誘殺が認められ、この地域にはスモモヒメシンクイが発生している(データ略)。

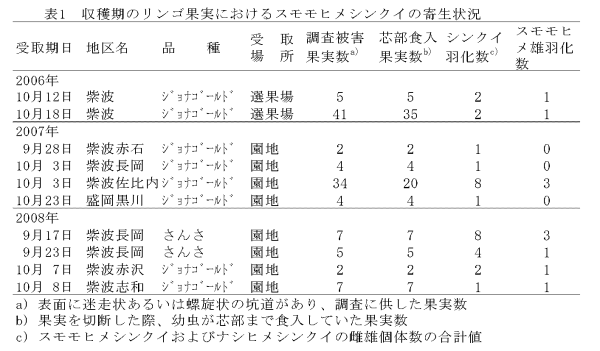

- スモモヒメシンクイによるリンゴの被害は、9、10月の収穫期の果実で見られ、品種としては「さんさ」と「ジョナゴールド」に認められた(表1)。

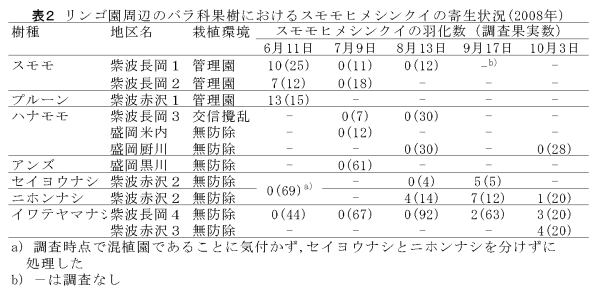

- この地域のバラ科果樹類でスモモヒメシンクイに寄生されるのはスモモ、プルーン、ニホンナシ、セイヨウナシ、イワテヤマナシ及びリンゴの6種類であり、ハナモモ、アンズには寄生が認められていない(表2)。

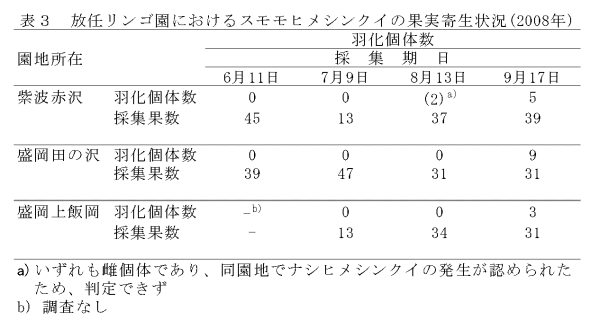

- 季節的な寄主転換が認められ、6月期はスモモやプルーン、8月以降ニホンナシ、9月以降にセイヨウナシ、イワテヤマナシ及びリンゴに寄生する(表2、表3)。

成果の活用面・留意点

- スモモヒメシンクイ用の性誘引物質が開発されており、発生調査に利用できる。ただし、スモモヒメシンクイはナシヒメシンクイのフェロモン成分で交信攪乱されるため、果樹用複合交信攪乱剤を設置した園地内では発生調査は行わない。

- 岩手県中部の山林や庭木に多いイワテヤマナシはスモモヒメシンクイの寄主植物となるが、リンゴと加害時期が重なるため、リンゴにとっての飛来源とはなっていない。しかし、翌年の発生を減らすためには、落ちた果実を放置せず、水浸したり、地中に埋めるなどの処置をすることが望ましい。

- リンゴに加害が始まる時期は早生品種の収穫期に当たるため、リンゴでの殺虫剤散布は難しく、発生源となるスモモ樹での防除を徹底するとともに、放任スモモ樹を伐採する対策を優先するべきである。

具体的データ

その他

- 研究課題名:フェロモン利用等を基幹とした農薬を50%削減するリンゴ栽培技術の開発

- 中課題整理番号:214o

- 予算区分:交付金プロ(農薬削減リンゴ)

- 研究期間:2005~2009年度

- 研究担当者:高梨祐明、土師 岳、足立嘉彦、新井朋徳、井原史雄、望月文昭((株)信越化学)

- 発表論文等:高梨祐明ら(2009)北日本病害虫研究会報.60:253-258