大豆と麦類の混作における根系の競合

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

小型コンテナで大豆と麦類を混作して栽培すると、麦類の根は生育初期に大豆株位置側まで伸長し、大豆の根の発達を抑制する。麦類のうち、大麦は小麦に比べてより強く大豆の根を抑制し、大豆地上部の生育も抑制する。

- キーワード:根の分布、リビングマルチ、根の染色、大豆、麦類

- 担当:東北農研・カバークロップ研究チーム

- 代表連絡先:電話024-593-6176

- 区分:東北農業・作物(夏畑作物)、共通基盤・雑草

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

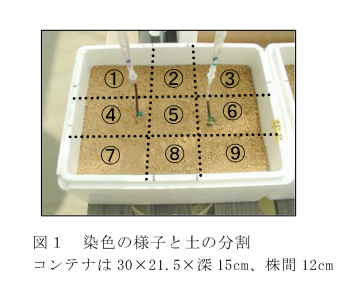

麦類を利用した大豆のリビングマルチ栽培は、麦類を大豆近傍に同時に播種し、初期生育が旺盛な麦類が地表面を被覆することを利用して雑草の発生を抑制する技術である。リビングマルチ栽培では、大豆と麦類が光、養分、水分で競合関係にある。しかし、地下部の競合はほとんど調べられていない。競合の実態が明らかになれば、効果的なリビングマルチ栽培技術の開発につながる。そこで、発泡スチロールコンテナで、大豆と麦類を混作し、マルチカラー染色法によって大豆根を染めて麦類の根と識別し、生育初期における根の分布と競合を明らかにする。

成果の内容・特徴

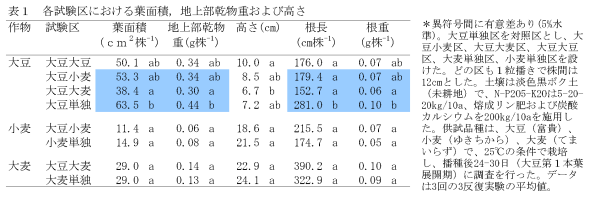

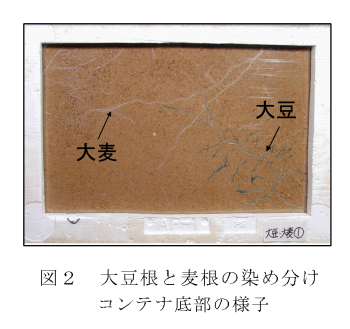

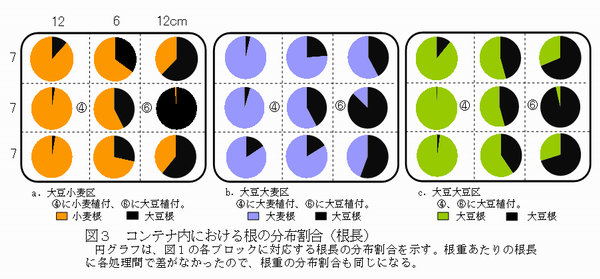

- マルチカラー染色法(茎から切り花着色液を0.5気圧で24時間注入、図1)により、大豆幼根を染色することができ(図2)、作物種ごとの根の分別回収も問題なく行える。

- 大豆と大麦の混作(大豆大麦区)では、大豆の葉面積および地上部乾物重が大豆単作に比較して抑制される(網掛け部分)。一方で、麦類の葉面積と地上部乾物重は大豆との混作によって抑制されない(大豆麦類混作区と麦類単独区の比較)(表1)。

- 大豆大麦の混作(大豆大麦区)や大豆小麦の混作区(大豆小麦区)では、大豆の根長および根重が、大豆単作に比べて抑制される(網掛け部分)。これは麦類の根が大豆株位置にまで展開していたためで、その程度は大麦の方が小麦より大きい(図3)。一方、麦類の根長および根重は、大豆との混作によって抑制されない(大豆麦類混作区と麦類単独区の比較)(表1)。

- 以上より、大豆と麦類の混作では、生育の早い時期から、麦種に関わらず地下部で競合が起きていると考えられる。麦類のうち大麦を混作すると、大豆の地上部生育が抑制される。

成果の活用面・留意点

- 大豆、麦類の大部分の根は生育30日では、表層15cm以内に分布することが知られている。一部の根は真下に伸びて底について曲ると考えられるが、その割合は少ない。

- 本成果の内容は、リビングマルチでの麦種選択や栽培技術開発に活用できる。実際の栽培では、麦類による大豆の初期生育抑制が収量増につながることもあり、抑制の意義をさらに検討する必要がある。

- 本試験では、大豆と麦類の間隔を通常のリビングマルチ栽培時の半分の12cmとしたが、これは転換畑の畦立て栽培における狭い播種幅を想定したためである。

- 根の染色法は、Murakami et al. (2006) Soil Sci. Plant Nutri., 52, 618-622によった。

具体的データ

その他

- 研究課題名:カバークロップ等を活用した省資材・環境保全型栽培管理技術の開発

- 中課題整理番号:214c

- 予算区分:委託プロ(担い手)、科研費、基盤

- 研究期間:2007~2008年度

- 研究担当者:村上敏文、池永幸子、小林浩幸、山下伸夫、好野奈美子、内田智子

- 発表論文等:池永ら(2009) 根の研究、18(1):15-19