局地気象モデルで地域レベルの強風の空間的構造が再現できる

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

気象観測データにもとづき改良した局地気象モデルで農作物に被害をもたらす清川ダシの空間構造が再現できる。本気象モデルには日本海側での局地強風発生機構が組み込まれており、日本海側における他の局地強風の空間構造も把握することが可能である。

- キーワード:局地気象モデル、清川ダシ、局地強風

- 担当:東北農研・やませ気象変動研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3408

- 区分:東北農業・基盤技術(農業気象)

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

山形県庄内地方には清川ダシと呼ばれる東よりの局地強風が吹き、しばしば農作物に被害をもたらしている。従来は低温強風による被害が一般的であったが、近年では高温乾燥強風による白穂被害による減収も発生している。また地球温暖化により、同様の局地強風の頻発と農作物被害の増加も懸念される。そこで、清川ダシを研究事例として局地強風を的確に再現できる数値シミュレーション環境を構築し、特に日本海側における局地強風の特性を把握し、将来の被害発生予察に資することをねらいとする。

成果の内容・特徴

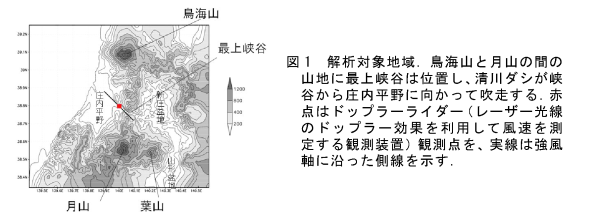

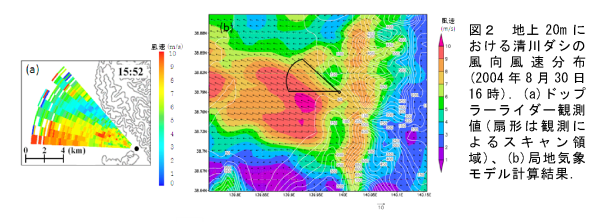

- 清川ダシの風向に沿った側線を設定し(図1)、ドップラーライダーによる観測結果と比較して局地気象モデル(NHM)における鉛直層数及び地表面粗度等について最適計算条件を決定した。数値シミュレーションの結果、強風軸は必ずしも最上峡谷の延長線上にはなく、それから約1km南側にシフトした位置に認められた(図2)。この特徴は、地上気象観測結果ともほぼ一致している。

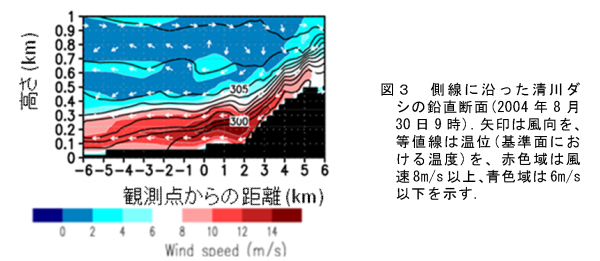

- 清川ダシの鉛直構造を再現すると、風速10 m/ sを超える強風帯は地上100-500mで、その高さが低く、地上100-200mで最大12m/s以上に達していることが把握できる(図3)。本モデルを用いた数値シミュレーションにより、清川ダシの強風の高さは臨界層よりも下層安定層の影響を強く受けていること、上空の南東風が重要な役割を担っていること等、局地強風の発現に関する必要条件を明らかにすることができる。

成果の活用面・留意点

- 高精度に最適化された本気象モデルを用いることで、日本海側に吹走する東寄りの局地強風の空間的構造や分布を明らかにすることができ、農作物の被害予測に役立つ。

- 本局地気象モデルは、Unixの計算機環境があれば導入できる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:やませ等気象変動による主要作物の生育予測・気象被害軽減技術の高度化と冷涼気候利用技術の開発

- 中課題整理番号:215b

- 予算区分:基盤、科研費

- 研究期間:2002~2009年度

- 研究担当者:佐々木華織、菅野洋光、田中博春、沢田雅洋(東北大学)、石井昌憲(情報通信研究機構)、松島大(千葉工業大学)、野田暁(海洋開発研究機構)、氏家将志(気象庁)、余偉明(東北大学)、山崎剛(東北大学)、岩崎俊樹(東北大学)

- 発表論文等:Sasaki K. et al. (2010) J. Met. Soc. Japan, 88(2):161-181