キャベツ等の可食部カドミウム濃度推定に塩化カルシウム土壌抽出法が適する

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、レタス、エダマメ可食部カドミウム濃度は、土壌pHによって変動する。可食部カドミウム濃度推定には、土壌pHに関わりなく、塩化カルシウムによる土壌抽出法が適している。

- キーワード:カドミウム、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、レタス、エダマメ、塩化カルシウム抽出法

- 担当:東北農研・カドミウム研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3464

- 区分:東北農業・基盤技術(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

FAO/WHO合同食品規格委員会(Codex委員会)による野菜の可食部カドミウム(Cd)濃度の国際基準値の設定を受け、国内基準値の策定に向けて検討が進められている。そこで、可食部Cd濃度を作付前に予測して対策を要する農地を判定する技術の開発が必要である。可食部Cd濃度推定のための土壌抽出法はこれまで多数提案されてきたが、可食部Cd濃度は、栽培土壌pHに影響される可能性があるため、土壌pHによる可食部Cd濃度の変動に対応できる土壌抽出法を選定する。

成果の内容・特徴

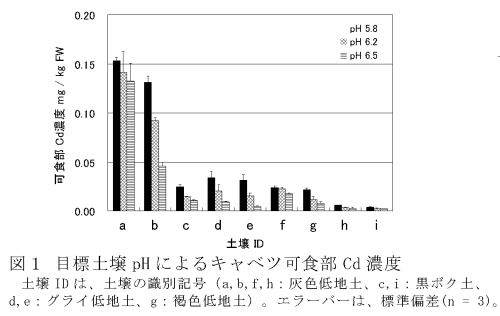

- 土壌pHを調整したキャベツのポット栽培試験の結果、可食部Cd濃度は、土壌pHが高いと低下する(図1)。ハクサイ、ブロッコリー、レタス、エダマメについても、土壌pHの上昇により可食部Cd濃度が低下し、栽培土壌pHの違いは可食部Cd濃度に影響する。

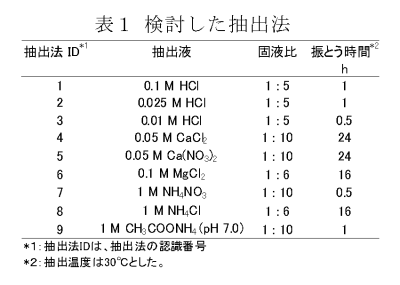

- 土壌pHの違いに対応可能な土壌抽出法を選定するため、表1に示す9種類の土壌抽出法による可食部Cd濃度の実測値と予測値の差の変動を以下の手順で比較する。 1)目標pH 6.2(エダマメはpH 6.5)の可食部Cd濃度と栽培跡地の土壌抽出Cd濃度との間の回帰式を用いて、他の目標pHにおける土壌抽出Cd濃度から可食部Cd濃度の予測値を求める。 2)各pHで実測値と予測値の差の平均(d)とその標準偏差(SD)から95%一致限界(d ±1.96 SD)を計算する。

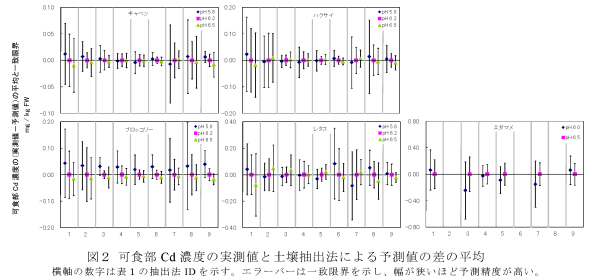

- キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、レタス、エダマメでは、0.05 M CaCl2、および0.05 M Ca(NO3)2抽出法の一致限界が狭く、土壌pH変化に対する予測精度は高い(図2)。

- 土壌抽出液中のCd濃度が低いと分析誤差が大きくなるため、抽出液中のCd濃度は高い方が望ましい。土壌抽出液中のCd濃度の平均は、0.05 M CaCl2抽出法で0.07、 0.05 M Ca(NO3)2抽出法で0.04 mg / kgとなり、0.05 M CaCl2抽出法が可食部Cd濃度推定に適している。

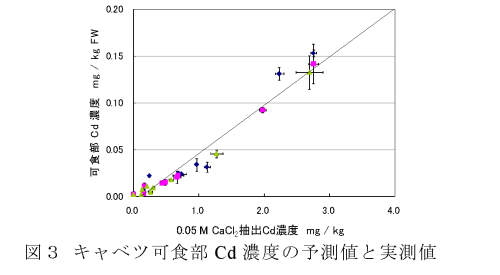

- キャベツの例のように、0.05 M CaCl2抽出法の場合、目標pH 6.2 の回帰式から求めた可食部Cd濃度の予測値は、他の目標pH 5.8と6.5における実測値と総じて一致する(図3)。

成果の活用面・留意点

- ポット栽培試験は、現地圃場から採取したCd濃度0.1 ~ 4.0 mg / kgの土壌9点(エダマメ 10 点)を供試し、苦土石灰もしくは硫酸を使用して、pH 5.8、6.2、6.5の3段階(エダマメは6.0と6.5の2段階)に設定した。

具体的データ

その他

- 研究課題名:水田・転換畑土壌及び作物体中のカドミウムの存在形態等動態解明と低吸収系統の開発

- 中課題整理番号:323b

- 予算区分:実用技術

- 研究期間:2007~2009年度

- 研究担当者:戸上和樹、吉住佳与、三浦憲蔵、工藤一晃

- 発表論文等:戸上ら(2009)東北農業研究、62:179-180