東北の主な大豆産地における大豆営農主体と営農面の技術的課題

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

東北各県の大豆産地では、水田経営所得安定対策後、受託組織の比率が減少し、協業経営や個別経営の比率が上昇している一方、地域農業の現状を背景に主な大豆営農主体に違いがある。また各産地では、地力維持や湿害・雑草対策などが、引き続き共通的な技術的課題である。

- キーワード:大豆産地、営農主体、営農的技術課題

- 担当:東北農研・東北水田輪作研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3733

- 区分:東北農業・基盤(経営)

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

1999年以降の"麦・大豆の本作化"や2007年の「水田経営所得安定対策」(以下、安定対策)の下、東北各県においても大豆振興が行われてきた。本情報では、東北各県の主な大豆産地における大豆営農の現状把握に資する目的で、安定対策前後の東北各県の大豆営農主体の変化、ならびに現時点の各産地における主な大豆営農主体と営農面の技術的課題を示す。

成果の内容・特徴

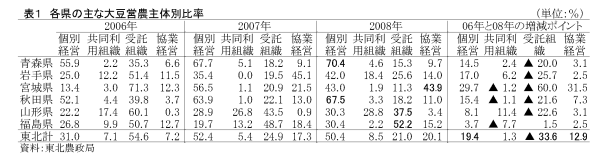

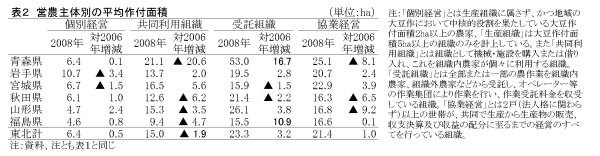

- 安定対策開始後の大豆営農主体数では、東北全体では受託組織の比率が低下する一方、個別経営と協業経営の比率が上昇している。同時に2008年では青森、秋田では個別経営が7割前後を占め、福島、山形では受託組織、宮城では協業経営が多いなど、営農主体に違いがある(表1)。一方、平均作付面積では営農主体別の違いが明らかで、この間、多くの県で共同利用組織が規模を縮小した一方、受託組織や協業経営が規模を拡大した県が多い。また青森や福島で受託組織の面積拡大傾向が強いなど県別に違いが見られる(表2)。

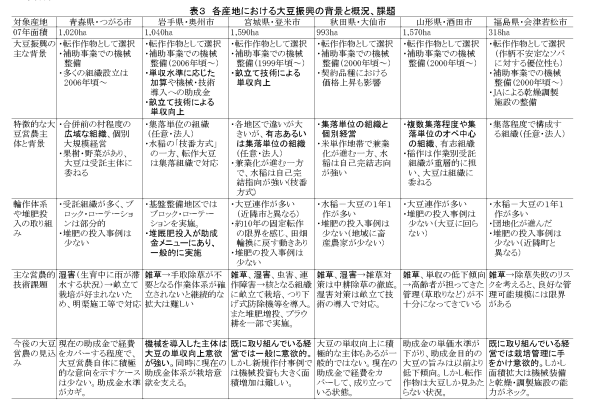

- 2007年の大豆作付面積から選定した各県の主な大豆産地での取り組みの特徴として、以下の点が指摘できる(表3)。 1)大豆生産振興の共通的な背景は、(1)助成金が期待できる転作作物として大豆が限られた選択肢である、(2)補助事業により2000年頃から機械整備が進展した点である。一方、地域別の特徴的な要因として、(1)単収水準に応じた加算制度(奥州市)、(2)畝立技術の導入による単収向上効果(奥州市、登米市に特徴的)などがある。 2)主な大豆営農主体は、いずれも受託組織や協業経営が挙げられる。その中で特徴として以下の点が指摘できる。(1)つがる市では果樹や野菜などに労力を割くため、広域の組織が受託する。 (2) 水稲の自己完結志向が強い登米市では、大豆営農は以前からある受託組織や協業経営(主に有志)や安定対策に対応した集落単位の組織が受託する。 (3) 同じく水稲の自己完結志向が強い大仙市では、安定対策対応による集落単位の組織に加えて個別経営の受託も並存する。(4)酒田市では、水稲は作業別の作業受託組織で補完し、大豆は複数集落あるいは集落単位で作業オペレータを中心とした組織が受託する。

- 営農面の技術的課題として、(1)多くの産地で水稲~大豆の1年1作が多く、大豆連作も少なくない、(2)堆肥の投入など地力維持の取り組みは奥州市を除いて低調である、(3)いずれの産地でも大面積に対応できる湿害対策や雑草対策が、引き続き共通的な課題である、が指摘できる。

- 対象産地のうち、特に奥州市、登米市、会津若松市などでは、畝立て技術の効果や単収向上意欲を背景に大豆営農に意欲的な営農主体も見られる。しかしいずれの産地でも従来の助成金水準が背景にあり、今後の大豆営農の取り組みは助成金の水準に影響を受ける可能性が高い。

成果の活用面・留意点

- 現地調査(おもに2008~2009年)は特定の市を対象にしているため、各技術の取り組み傾向などに関しては、県の平均的な傾向やあるいは近隣の市町村と比べて異なる点もある。また各産地の営農主体に関しては特徴的な点を示している。

具体的データ

その他

- 研究課題名:東北地域における高生産性水田輪作システムの確立

- 中課題整理番号:211k.3

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2009年度

- 研究担当者:迫田登稔