生産者のネットワーク型組織による学校給食向け青果物供給システムの特徴

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

小地域単位の生産者組織で構成されるネットワーク型組織による学校給食の青果物供給システムは、生産者間の出荷調整機能を生産者サイドが担う方法で供給先の広域化に対応でき、子どもと生産者の顔の見える関係も維持しやすい。

- キーワード:学校給食、直接的な供給、出荷調整機能、ネットワーク型組織

- 担当:東北農研・東北地域活性化研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3493

- 区分:東北農業・基盤技術(経営)、共通基盤・経営

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

学校給食における地産地消の推進には、「顔の見える」生産者による地場産食材を通じて、地域の自然や産業等への理解を深める目的がある。近年、東北地域では学校給食への地場産野菜の導入が進む一方、調理施設の統廃合等を背景に供給システムの見直しが迫られている。特に生産者からの直接的な供給で対応してきた地域では、供給先の広域化に伴って供給主体である生産者組織が大規模化した場合、出荷に関わる生産者間の調整が不可欠になるため、出荷調整機能を集中的に担う機関の必要性が説かれてきた。しかし、現実にはそうした機関の確保は必ずしも容易ではなく、出荷調整機能を果たす機関が介在することで「顔の見える関係」が希薄化することも指摘されている。そこで、東北地域で展開している直接的な供給の形態を分類したうえで、出荷調整機能を生産者サイドが分担する組織形態として生産者のネットワーク型組織に着目しその特徴を明らかにする。

成果の内容・特徴

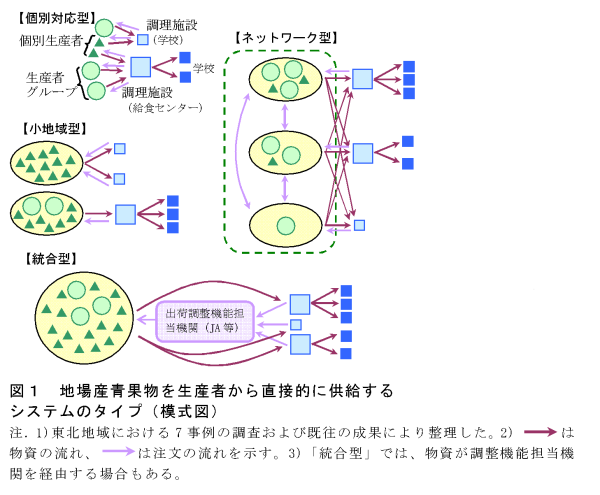

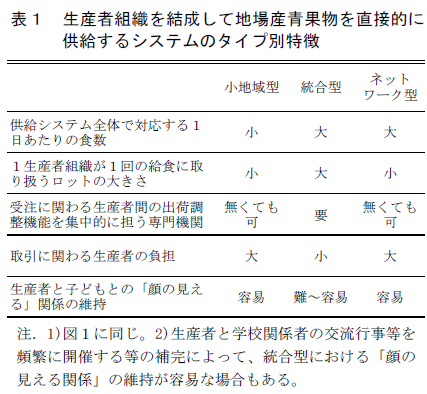

- 取り扱う食数の大小と生産者の関係性に視点をおいて、直接的な供給の形態を4分類した(図1)。個別対応型は、供給量の拡大に向け一般に組織的供給へ移行する。組織的供給のうち、小地域型は小規模な学区で学区内の生産者で構成された組織が供給する形態であるため、供給先の広域化や供給量の増加に対応しにくいが、統合型、ネットワーク型は、広域にわたる複数の学区の調理施設に供給できる。複数の生産者が広域分布し取扱量も増大すると、生産者間の出荷調整が煩雑化する。これに対応するため、統合型ではそれを代行する専門機関(JA、大規模直売所等)の介在が不可欠になる(表1)。

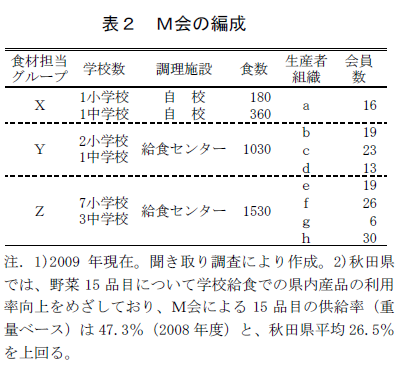

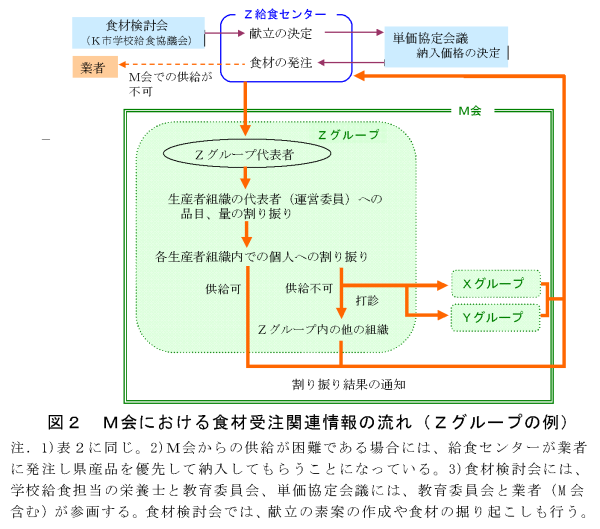

- ネットワーク型組織では、供給エリアを小地域に分割して小地域ごとに結成された生産者組織が当該地域の調理施設に供給することを基本とし、欠品時には地域を越えて供給する。小地域で流通が完結するため、各地域の取扱量は少なく出荷調整が比較的容易であり、その機能を生産者サイドで担える。複数の小規模な生産者組織で構成される秋田県K市M会では、生産者組織を3グループ(X、Y、Z)に分け、各組織の代表者が運営委員としてグループ内の組織間を仲介しながら出荷を調整し、グループ内で出荷できない場合は他グループに出荷の可否を打診し調整する(表2、図2)。

- 地区内流通を基本とすることで、ネットワーク型組織には1)1回の取扱量が小規模で且つ出荷者も少数で済むため、生産者サイドでの出荷調整が可能になり品質等のバラツキへの対応にも小回りが利く、2)学区と生産者の日常の生活エリアが一致し、子どもと生産者の「顔のみえる関係」が維持しやすい、という利点がある。

成果の活用面・留意点

- ネットワーク型組織は、出荷調整機能を担う機関の確保や既存の流通システムの活用が困難な地域で、供給先の広域化に対応できるシステムである。

- 運営にあたり、調整業務を含む事務処理を生産者間で分担する等の工夫が必要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:東北農業の動向解析に基づく新たな担い手像の解明と地域食材を活かした産地戦略による地域活性化手法の開発

- 中課題整理番号:211a.2

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2008~2009年度

- 研究担当者:佐藤百合香