四季成り性イチゴ品種の開花の早晩性による連続出蕾性の評価

要約

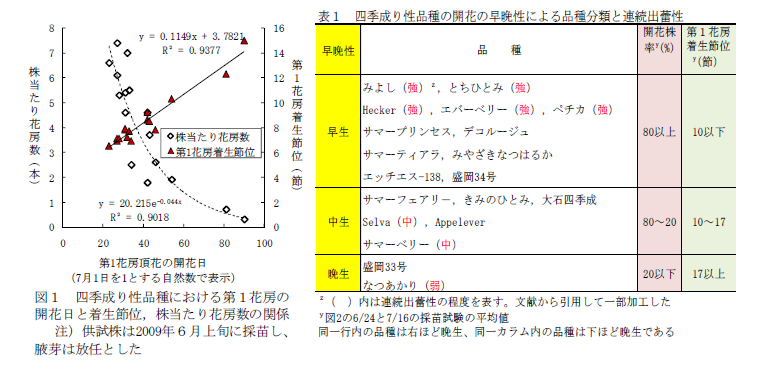

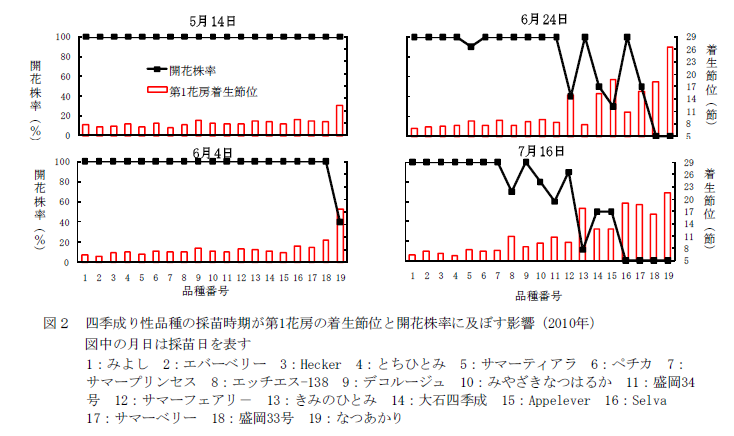

四季成り性イチゴ品種の連続出蕾性は早晩性と関連性が高く、早生品種ほど連続出蕾性が強い。開花の早晩性による品種分類は6月下旬~7月中旬に採苗した一年生苗の第1花房の着生節位と開花株率に基づいて行う。

- キーワード:イチゴ、四季成り性、早晩性、連続出蕾性、花房着生節位、開花株率

- 担当:東北農研・夏秋どりイチゴ研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3414

- 区分:東北農業・野菜・花き(野菜)、野菜茶業・野菜育種

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

イチゴの四季成り性品種は長日条件で開花することから夏秋どり栽培に利用されている。花房発生数には品種間差異があり、花房発生数の多い品種は連続出蕾性(四季成り性の程度)が強く、少ない品種は弱いと言われている。しかし、連続出蕾性の明確な評価指標が定まっていないために、いまだ変異の全体が明らかではない。一季成り性品種は第1花房頂花の開花日によって極早生、早生、中生、晩生、極晩生に分類されている。これに対し、四季成り性品種では第1花房は一般に収穫されないため、早晩性に関する研究が国内、海外ともにほとんど行われていない。そこで、四季成り性品種を開花の早晩性によって分類し、連続出蕾性との関係を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 第1花房の着生節位は早生品種で低く、晩生品種で高い傾向があることから、第1花房の着生節位は早晩性の指標に適する(図1)。

- 1株当たり花房数は早生品種で多く、晩生品種で少ない(図1)。

- 第1花房の着生節位と開花株率は採苗時期、品種で異なり、晩生品種ほど採苗時期が遅れるに従い開花株率は低く、第1花房の着生節位は高くなる(図2)。

- 早晩性評価の採苗時期は6月下旬~7月中旬が適する(図2)。

- 第1花房の着生節位と開花株率に基づいて四季成り性品種を分類した結果、従来連続出蕾性が強いとされた「Hecker」、「とちひとみ」等は早生品種、中位とされた「サマーベリー」、「Selva」は中生、弱いとされた「なつあかり」は晩生品種に分類され、連続出蕾性は早晩性と関連性が高い(表1)。

成果の活用面・留意点

- 本成果は四季成り性イチゴ品種・系統の連続出蕾性の評価に利用できる。

- 本成果は寒冷地の盛岡における結果である。暖地、温暖地、寒地で利用する場合には採苗適期が異なる可能性があるため注意が必要である。

- 採苗は、第1次ランナー子苗を避け、花房の発生していない第2次以降のランナー子苗を利用する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:寒冷・冷涼気候を利用した夏秋どりいちご等施設野菜の生産技術と暖地・温暖地のいちご周年生産技術の確立

中課題整理番号:213b.1 - 予算区分:交付金プロ(四季成りイチゴ)

- 研究期間:2008~2010 年度

- 研究担当者:森下昌三、本城正憲、濱野恵、山崎浩道、矢野孝喜