ナタネのカスケード利用計画・評価のための潜在エネルギーデータ

要約

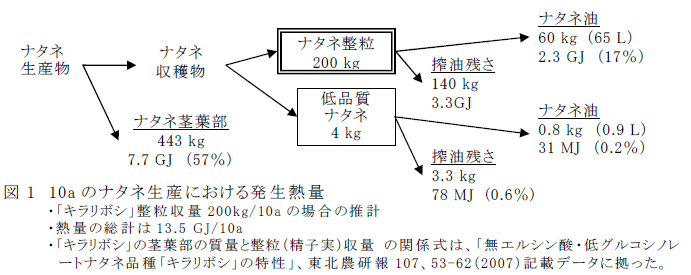

「キラリボシ」について整粒収量200kg/10aを想定するとナタネ生産によって得られる熱量の総計は13.5GJ/10aである。熱量構成は、固形燃料利用が想定される茎葉部57%および搾油残さ26%とディーゼル燃料利用可能なナタネ油17%である。

- キーワード:ナタネ油、搾油残さ、燃料、カスケード利用、エネルギー

- 担当:東北農研・寒冷地バイオマス研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3535

- 区分:バイオマス、東北農業・基盤技術(作業技術)、共通基盤・作業技術

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

近年、ナタネの作付が増えているが、選別残さや収穫残さのカスケード利用は十分になされていない。一方、農業用機械に多く用いられるディーゼルエンジンは、比較的簡易な改造で無変換のナタネ油を燃料として運転可能であり、収穫残さや搾油残さはバイオマスボイラーなどで潜在的に固形燃料として利用可能である。そこで、カスケード利用計画およびバイオマスタウン構想などの事前評価に用いる基礎データとして、ナタネ生産により発生するバイオマスの熱量構成を明らかにする。

成果の内容・特徴

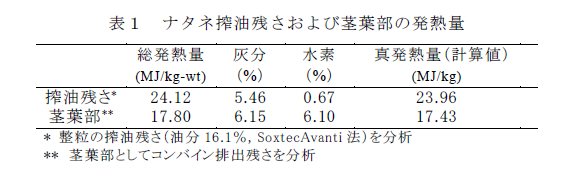

- 「キラリボシ」について整粒収量200kg/10aを想定した場合、生産されるバイオマスの総計はエネルギー換算で13.5GJ/10aであり、構成割合で見ると茎葉部が57%、搾油残さが26%、ナタネ油が17%と推算できる(図1)。なお、茎葉部の重量(Y kg/a)は整粒収量(X kg/a)との関係式、Y=1.33X+25.5 (R2=0.82)、から算定した。また、搾油残さおよび茎葉部の発熱量は表1に示す実測データに拠った。

- ベルト選別機を用いたナタネ精選別工程(参照「循環式乾燥機とベルト選別機を用いたナタネの乾燥調製・選別法」、2005年度研究成果情報、澁谷ら)で発生する低品質ナタネ(損傷粒等)の量は、通常は収穫物の2%程度であるが、穂発芽発生時には20%程度となることもある。また、圧搾搾油機(E社製KEK-P0101)を用いて搾油すると、整粒の圧搾率が約30%となる吐出開度設定で、穂発芽粒を含む低品質ナタネでは圧搾率は約20%となる。

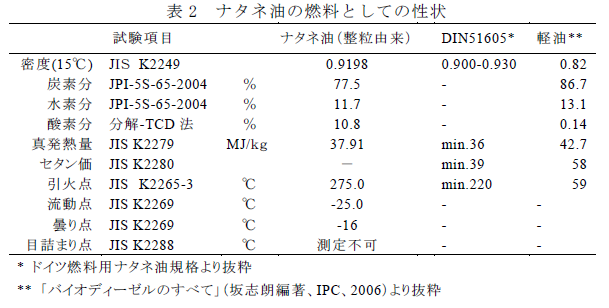

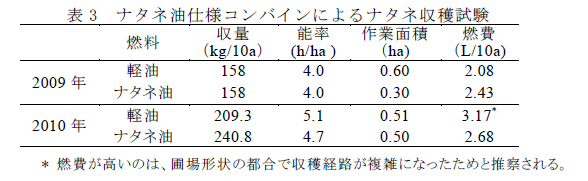

- ナタネ油の燃料性状は、DIN(ドイツ工業規格)の燃料用ナタネ油規格に概ね沿ったものであり(表2)、ナタネ油仕様に改造した汎用コンバイン(K社製27.9kW)(参照「FAMEに変換しないナタネ油のコンバインへの燃料利用による化石燃料削減効果」、2009年度研究成果情報、澁谷ら)の燃料にナタネ油のみを用いた場合、作業能率および燃費は、圃場条件および作物条件によって変動するものの、軽油使用時と概ね同等である(表3)。また、ナタネ油仕様に改造したディーゼルエンジン(発電機)の排ガス特性は、軽油運転時と比べてナタネ油運転では、COと排気煙濃度は下回り、CO2はわずかに上回り、NOxは同程度である。

成果の活用面・留意点

- ナタネの潜在エネルギーデータは、カスケード利用計画を行う際の基礎データとして活用できる。

- ディーゼルエンジンの改造には、ドイツE社製キットを用いた。説明書によると冬季などナタネ油の粘性に問題がある場合は軽油を50%混合することで性状の改善が可能である。また、軽油とナタネ油を別々のタンクとすることで、燃料選択が可能である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:寒冷地における未利用作物残さ等のカスケード利用技術の開発

- 中課題整理番号:411b

- 予算区分:基盤、委託プロ(バイオマス)、実用技術

- 研究期間:2006~2010 年度

- 研究担当者:金井源太、澁谷幸憲、小綿寿志、大谷隆二、天羽弘一、本田裕