セルラーゼによる稲わらのホロセルロース糖化性を大幅に高める菌株の同定

要約

各地から腐朽菌ハタケチャダイゴケを採取し、セルラーゼによる稲わらのホロセルロース糖化性を大幅に高める菌株を選定した。多糖類分解酵素の生産性が低く、リグニン分解酵素の生産性が高い菌株が、糖化性を高める上で重要であることがわかる。

- キーワード:稲わら糖化率、腐朽菌、リグニン分解

- 担当:東北農研・寒冷地バイオマス研究チーム

- 代表連絡先:電話024-593-6178

- 区分:バイオマス、東北農業・基盤技術(流通加工)

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

稲わらは現在、反芻胃の状態を正常に保つ目的で濃厚飼料と共に給餌されているが、高分子リグニンが多く、物理的強度も高いため消化に多大な時間がかかり栄養価値自体は極めて低い。また稲わらをバイオ燃料生産の素材として用いる場合にも、高分子リグニンはセルラーゼの作用を阻害することから障害となる。稲わら中の高分子リグニンを腐朽菌によって分解し、その消化性をあげる試みは以前より行われてきたが、糖化効率が低いこと、稲わらの高温高圧滅菌処理(121°C15分オートクレーブ処理)に要するコストが高いことが実用化に至る一つの障害となっている。この問題点を解決するためには、稲わらの糖化率を大幅に高め、雑菌汚染にも強い菌株を使用することが重要である。

そこで、稲わらの糖化率を改善することが既に知られている腐朽菌(ハタケチャダイゴケ)を各地より新たに収集し、その内でも特に糖化率上昇作用の強い菌株を同定すること、また、低コスト化をねらい60°C15分の常圧蒸気殺菌処理と組合せた腐朽処理の効果を明らかにすることを目的とした。

成果の内容・特徴

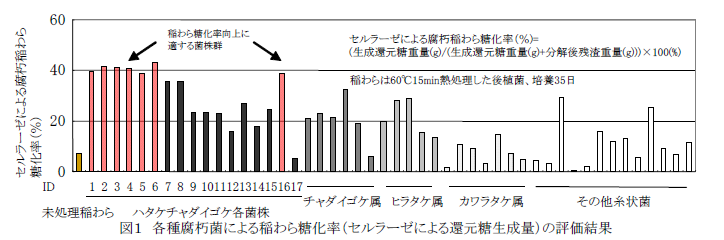

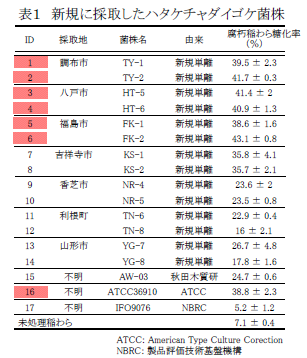

- 60°C15分間の常圧蒸気殺菌処理のみを行った稲わらの糖化率は7%であるが、ハタケチャダイゴケの特定菌株(ID 1-6, 16)を接種して35日腐朽処理を行うことにより、糖化率を約40%以上に上昇させることが可能である。この上昇率は稲わらの腐朽処理研究によく用いられるヒラタケ、カワラタケ等の他菌種を用いた場合と比べて顕著に高い(図1、表1)。なお糖化率は、腐朽稲わらを市販セルラーゼ(Celluclast1.5L+Novo188)で分解し、以下の式によって示すものである:(遊離還元糖重量(glucoseを検量線として定量)(g)/(遊離還元糖重量(g)+分解後残渣乾燥重量(g)))×100(%)

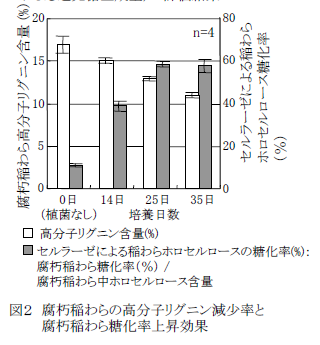

- ハタケチャダイゴケ菌株(ID 2)による25日間の腐朽処理によって、高分子リグニン含量は16%から12%まで低下し、糖化率は10%から55%まで上昇する(図2)。

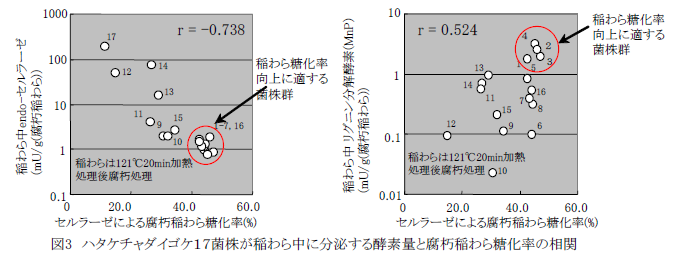

- 糖化率の上昇度合いはハタケチャダイゴケ菌株間で大きく異なる。全国から収集した各菌株が稲わら中に生産する各種酵素量と各々の稲わら糖化率の関係を見ると、多糖類分解酵素(エンド型セルラーゼ)の生産量と糖化率は逆相関になり(図3)、エキソ型セルラーゼ、エンド/エキソ型キシラナーゼも同様な結果が得られる(データ非表示)。それに対して、高分子リグニン分解酵素(Mn-ペルオキシターゼ)と稲わら糖化率は弱い正の相関を示す。これらの結果から、稲わら腐朽を目的とする菌株を選定するにあたっては、第一に多糖類分解酵素の生産性が低い種であること、次に高分子リグニン分解酵素の生産性が高い種であることを指標に選定することが重要である。

成果の活用面・留意点

- 現在、湿重量10kg規模での稲わらの腐朽処理が可能であるが、産業化を図るためには少なくとも稲わらミニロールの処理ができる規模の技術開発が必要である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:寒冷地における未利用作物残さ等のカスケード利用技術の開発

- 中課題整理番号:411b

- 予算区分: 基盤、委託プロ( バイオマス)

- 研究期間:2006~2010 年度

- 研究担当者: 山岸賢治