トマトを教材に用いた食育、遺伝・品種改良の学習

要約

身近な植物であるトマトは、交雑・自殖ともに容易である上、果実の色や形に明確な遺伝変異が存在するため、食育や遺伝・品種改良の学習教材に適している。この特性を生かして、学校活動の中でトマトのオリジナル品種を育成することも可能である。

- キーワード:トマト、品種、教材、教育、食育、遺伝、育種、品種改良

- 担当:東北農研・寒冷地野菜花き研究チーム

- 代表連絡先:電話019-643-3414

- 区分:東北農業・野菜花き(野菜)

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

理科離れが叫ばれる中、生物教育や食育の場面で栽培植物を取り入れる事例が多くなっている。一方、生物学において「遺伝」は生物の根本に関わる重要な概念であるが、実験材料の取り扱いの難しさや時間を要するなどの制限要因のために、机上学習に終わってしまう場合が多い。そこで、学ぶ側が興味を抱ける食育と遺伝学教育に資するために、取り扱いが容易で親しみやすい栽培植物の教材を選定する。

成果の内容・特徴

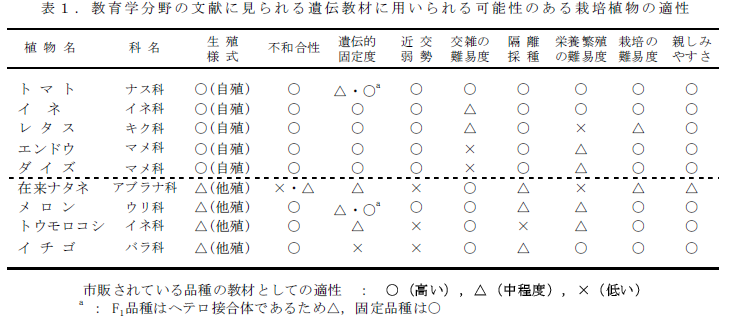

- 教育学関係の学術誌に研究報告が掲載されており、遺伝教育に用いられる可能性のある栽培植物を9種類選び出して比較すると、自殖性で遺伝的固定度が高い、不和合性がなく交雑が容易、近交弱勢があまりない、種子取りのための隔離が必要ない、栽培や栄養繁殖が容易、さらに極めて身近で親しみやすい、などの特性を持つトマトは遺伝教材に適していると判断される(表1)。

- 小学校5~6年生にトマトの交雑を体験させたところ、過半数の生徒が交雑種子を得られたことから、トマトの交雑は比較的容易な操作である(図1)。

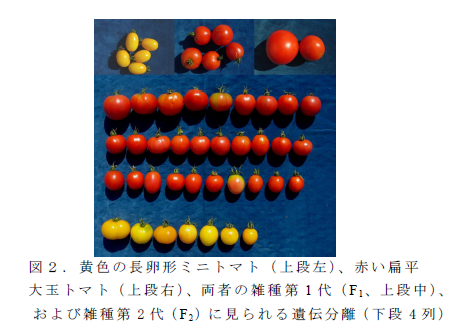

- 黄色の長卵形ミニトマトと赤い扁平大玉トマトとを交雑すると、F1(雑種第1代)において果実形質は、赤色・球形・中玉で揃う。F2(雑種第2代)においては、果実色(赤と黄)が3:1に分離し、果実の形と大きさは両親の形質が様々に組み合わされた連続的な分離を示す(図2)。このように、果実色に見られる不連続な「質的遺伝(メンデル遺伝)」と、果実の形や大きさに見られる連続的な「量的遺伝」とを、同時に観察することができる。

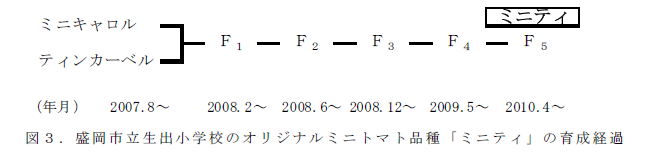

- 岩手県盛岡市の小学校が、2007年よりトマトの交雑と品種改良に取り組み、オリジナル品種「ミニティ」を育成して、近隣への苗配布などを行っている(図3)。

成果の活用面・留意点

- 遺伝実験や品種改良には時間を要するが、学校の行事あるいは生物や農業関係の部活動などの位置づけで数年以上取り組めば、独自の品種を育成することも可能である。

- 市販トマト品種の中から、色や形の異なるものを選んで交雑すれば、後代で遺伝分離を観察しやすい。この際、必須事項ではないが固定品種を用いるのが望ましい。

- トマトはF1品種が多いため、青果で市販されているオレンジトマトから次世代のF2種子を採種して栽培すれば、交雑を行わずに遺伝分離を観察できる場合がある。

- 大玉トマトよりミニトマトの方が、障害果や着果の問題が少なく、取り扱いやすい。

- 極早生で極めて小型のトマト品種「マイクロトム」とその変異系統の間の交雑後代を用いれば、栽培に必要な労力と時間を減らすことができる。

- トマトの交雑操作や品種改良の基本については、大浦(2010、食農教育3月号、農文協)、由比(2007、野菜、くだもの、花の研究開発、草土文化)が参考になる。

具体的データ

その他

- 研究課題名 : 寒冷・積雪地域における露地野菜及び花きの安定生産技術の開発

- 中課題整理番号 : 211i

- 予算区分 : 基盤

- 研究期間 : 2007~2010 年度

- 研究担当者 : 由比 進、片岡 園、本城正憲

- 発表論文等 : 由比ら(2010)生物教育、51(1・2):9-20