ハトムギタンパク濃縮物は2型糖尿病モデルマウスの脂質代謝を改善する

要約

ハトムギ種子由来のタンパク濃縮物を摂食する糖尿病マウスは、種子を摂食するマウスと比較して糞への胆汁酸、コレステロールの排泄が多く、血漿コレステロール低減作用等脂質代謝が一層改善されるとともに、血漿及び肝臓の脂質過酸化物増加が抑制される。

- キーワード:ハトムギ、タンパク濃縮物、2型糖尿病モデルマウス、脂質代謝改善、脂質過酸化物増加抑制

- 担当:食品機能性・代謝調節利用

- 代表連絡先:電話 019-643-3513

- 研究所名:東北農業研究センター・生産基盤研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

日本を含めて世界では糖尿病を構成要因とするメタボリックシンドローム該当者数の増加が医療費増大の要因となっており、食事による予防の重要性が一層増している。生薬ヨクイニンの原料であるハトムギ種子は多くの薬理効果があるとされ、健康食品にも利用されている。しかし、ハトムギの生体内機能とその作用機構の解明は進んでいない。本研究では、ハトムギのメタボリックシンドローム予防食としての用途の提唱を目的として、種子から調製したタンパク濃縮物または種子粉砕物を2型糖尿病モデルマウス(db/db)に投与することにより、これらが生体内反応に及ぼす効果を明らかにする。

成果の内容・特徴

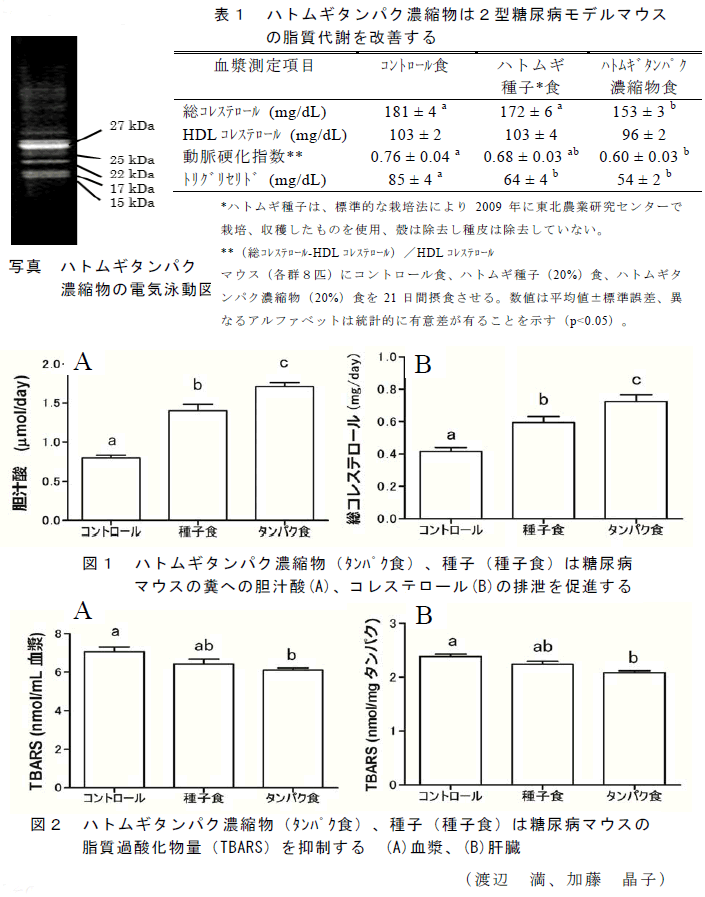

- ハトムギ種子(「はとじろう」、タンパク含量18%)粉砕物にα-アミラーゼ、グルコアミラーゼ処理後、脂質を溶媒除去することにより調製したタンパク濃縮物(タンパク含量64%)は、プロラミン(15 kDa、17 kDa、22 kDa、25 kDa、27kDa)を主要タンパク質として含み(写真)、レジスタントプロテイン含量が32%と多い。

- ハトムギ種子あるいはタンパク濃縮物を摂食した2型糖尿病モデルマウスでは、どちらも血漿コレステロール、トリグリセリドの低下、動脈硬化指数の改善が認められるが、血漿コレステロール量低下及び動脈硬化指数の改善作用は、タンパク濃縮物の方が強く(表1)、ハトムギのタンパクが種子の脂質代謝改善作用に寄与していることを示す。

- ハトムギ種子あるいはタンパク濃縮物の摂食によりマウス糞中の胆汁酸、コレステロール含量が増加するが、タンパク濃縮物摂食マウスの方が、より排泄量が多い(図1)。この作用は、胆汁酸吸着能が報告されているレジスタントプロテインにより胆汁酸が糞中に排泄されることから、肝臓での胆汁酸合成が亢進し、その結果、基質であるコレステロールが消費されることに起因するものである。

- ハトムギ種子の摂食により血漿及び肝臓の過酸化脂質(TBARS)濃度は低下傾向となり、ハトムギタンパク濃縮物の摂食ではいずれも有意に低下することから、ハトムギタンパク濃縮物は、生体内酸化ストレス亢進の抑制効果を示す(図2)。

成果の活用面・留意点

- ハトムギ種子及びタンパクを食品素材として利用する際の知見となる。

- ハトムギタンパク濃縮物中のレジスタントプロテインはペプシン、パンクレアチンを作用させ、残渣を重量測定することにより測定している。

- レジスタントプロテイン(ダイズ)は、試験管内実験による胆汁酸吸着能が報告されている。

- 糖尿病マウス間では体重増加量、肝臓重量、副睾丸周辺脂肪(内臓脂肪)組織重量に差は認められない。

具体的データ

その他

- 中課題名:代謝調節作用に関する健康機能性解明と有効利用技術の開発

- 中課題番号:310b0

- 予算区分:委託プロ(食品)、交付金

- 研究期間:2010~2012年度

- 研究担当者:渡辺 満、加藤 晶子

- 発表論文等:Watanabe M. et al. (2012) Food Sci. Technol. Res. 18(3): 383-390