Verticillium tricorpus によるデルフィニウム半身萎凋病(新称)

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

宮城県において発生した原因不明のデルフィニウム立枯症状は、これまで国内では未発生である Verticillium tricorpus が関与する新病害である。

- キーワード:デルフィニウム立枯症状、Verticillium tricorpus 、新病害

- 担当:野菜・茶業試験場 花き部 病害研究室

- 連絡先:059-268-4642

- 部会名:野菜・茶業

- 専門:作物病害

- 対象:デルフィニウム

- 分類:指導

背景・ねらい

1999年3~7月、宮城県のデルフィニウム切り花栽培において原因不明の立枯症状が発生した。そこでこの原因につ いて検討し、病原を明らかする。

成果の内容・特徴

- 病徴:下葉から徐々に萎凋し、やがて上位葉にも及んで植物全体が枯死する (図1)。根の褐変は少ないが、地際部維管束は褐変する。維管束細胞内には菌糸が観察される。被害は1番採花時(2 ~4月)よりも2番採花(6~7月)、3番採花と気温の上昇とともに著しくなる。‘パシフィック・ジャイアント系’ の品種に発生がみられる。

- 病斑部からは白絹病菌、立枯病菌とともにPDA培地上ではじめ黄色、のち黒色に変化する菌そうを持つ Verticillium 属菌が分離される(データ略)。

- 分離菌を単独でデルフィニウム苗に浸根または分生子懸濁液を灌注接種すると、原病徴が再現され、接種菌が 再分離される(データ略)。

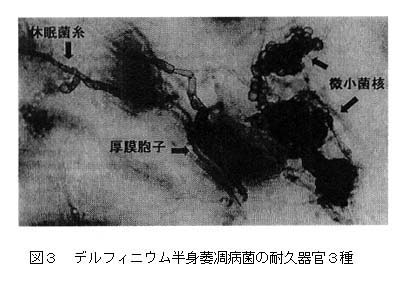

- 本菌の各種器官の形状、種類および大きさなどから本菌はVerticillium tricorpus と同定される (表1、 図3)。本菌の特徴は三種類の耐久器官(微小菌核、厚膜胞子および休眠菌糸)を形成することにある (図3)。適温は20℃ (図2)。本菌は従来から半身萎凋病菌として知られるV. dahliae とは初期の菌そう色、生育適温(25℃)、耐 久器官の種類数(微小菌核のみ)及び宿主範囲が異なる。

- 本菌はデルフィニウムのほかラークスパーに病原性を持ち、トマト、ナス及びピーマンには病原性を持たない (データ略)。本菌は我が国ではジャガイモ塊茎の維管束褐変部から分離されたことがあるが、植物病害としての報告は これが初めてである。

- 本病は新病害であるため、病名を「デルフィニウム半身萎凋病」と提案している。

成果の活用面・留意点

- 病原菌が同定されたことにより、適切な薬剤の登録と選択が可能となる。

- 現在のところ伝染経路は不明であるが、土壌および苗によって伝播する可能性が高いので、苗の移動の際には 発生の有無に注意する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:花き類の新病害・デルフィニウム半身萎凋病

- 予算区分 :経常

- 研究期間 :平成12年度

- 研究担当者:築尾嘉章・萩原 廣・井 智史・君島悦夫(横浜植防)・菊地修・高橋智恵子(宮城防除所)

- 発表論文等:Verticillium tricorpus によるデルフィニウム半身萎凋病(新称).日本植物病理学会報,66巻3号,303(講要),2000.