DIBA法、ラテックス凝集反応法によるスイカ果実汚斑細菌病の迅速診断法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

DIBA(Dot Immuno-Blotting assay)法とその変法であるTBI(Tissue Blot Immuno-assay)法、ラテックスおよび黄色ブドウ球菌の死菌体を利用した凝集反応法による病原細菌の検出は、スイカ果実汚斑細菌病の迅速な診断法として利用できる。

- キーワード:スイカ、果実汚斑細菌病、DIBA、 ラテックス凝集法、診断

- 担当:野菜茶研・果菜研究部・病害研究室

- 連絡先:059-268-4641

- 区分:野菜茶業・野菜生産環境

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

1998年に我が国で発生が確認されたスイカ果実汚斑細菌病は、Acidovorax avenae subsp. citrulli(以下Aac)によって発生する。本病は、アメリカで甚大な被害をもたらした種子伝染性の病害である。このため、我が国では輸入相手国に対して栽培地検査を要求する特定重要病害に指定し、その侵入と発生確認後の国内での蔓延を警戒してきた。スイカ連作地ではつる枯病、炭疽病などの発生が多く、これらの病斑と本病との識別が困難である場合が多い。また、育苗時に発生する苗腐敗などの症状も本病と見分けが困難である場合がある。このため、迅速かつ簡易な診断手法の開発が生産現場では求められている。そこで、血清学的手法の一つであるDIBA法、ラテックス凝集反応法を中心として、生産現場での診断に利用可能な診断技術を開発する。

成果の内容・特徴

- 抗-Aac抗体を使用して酵素結合抗体を作成し、直接法によるDIBA法を確立した。DIBA法による純粋培養菌の検出限界は、106cfu/mlである。

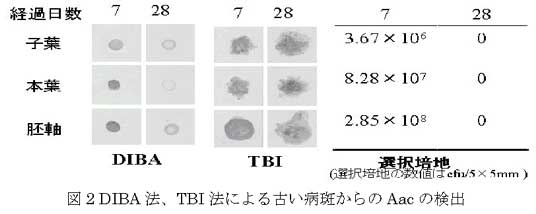

- DIBA法およびTBI法では、Aacに感染して発病した全ての病斑からAacを検出できる。選択培地でAacが検出できない古い病斑からも検出することが可能である(図1、2)。

- DIBA法およびTBI法では50試料を1時間以内に診断することができる。

- ラテックス粒子およびStaphylococcus aureus subsp. aureus(以下Saa)の死菌体に抗-Aac抗体を感作し、これらの感作粒子による凝集反応法を開発した。純粋培養菌の検出限界は、ラテックス粒子で107cfu/ml、Saa死菌体で108cfu/mlである。

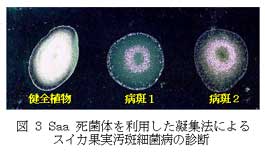

- これら感作粒子を使用した凝集反応法でAacに感染して発病した全ての病斑からAacを検出できる。また、接種28日後の古い病斑を診断することも可能である(表1、図3)。

- これら凝集反応法の操作は簡易であり、検定に必要な時間は1試料あたり3~5分である。

成果の活用面・留意点

- ラテックス凝集反応法は、生産圃場での診断および小規模試料の診断に利用できる。

- DIBA法、TBI法は幼苗検定による種子の保菌検査など、実験室内での大規模試料の診断に使用できる。

- これらの技術は、あくまでも簡易診断手法であるので正確な診断を行う場合、陽性となった試料はさらに選択培地法、PCR法などの方法によってAac検出・分離して簡易同定を行う。

- 使用する抗体によって非特異的反応が生じやすくなるので、酵素結合抗体および感作粒子の作成に使用する抗血清の作成と抗体の調製には、十分な注意を払う。

具体的データ

その他

- 研究課題名:病原細菌の種子および発病個体からの高感度検出法の確立

- 予算区分:行政対応特別研究(スイカ細菌病)

- 研究期間:1999~2001年度

- 研究担当者:白川隆、小宮友紀子、合澤雅夫(那覇植防)、我孫子和雄

- 発表論文等:1) 小宮ら(1999)日植病報 65(6):685(講演要旨).

2) 小宮ら(2000)日植病報 66(3):295(講演要旨).