低カフェイン「べにふうき」緑茶を製造するための生葉処理装置

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

乳幼児、妊婦、高齢者、カフェイン感受性者の「べにふうき」緑茶の飲用促進のために開発した低カフェイン処理装置は、生葉に95℃の熱水シャワーを90秒以上吹きつける処理により茶葉中のカフェイン含量を半分以下にできる。

- キーワード:低カフェイン化、緑茶製造、「べにふうき」、メチル化カテキン

- 担当:野菜茶研・野菜・茶機能性研究チーム

- 区分:野菜茶業・茶業、食品

- 分類:技術・普及

背景・ねらい

「べにふうき」緑茶を妊婦、乳幼児、高齢者、カフェイン感受性者に広く飲んでもらうためには、カフェインを低減化することが必須である。そこで、有効成分であるメチル化カテキン含量を減少させず効率的にカフェインを除去した「べにふうき」緑茶を製造するための機械開発を行う。

成果の内容・特徴

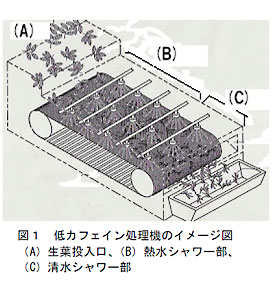

- 本処理装置は、通常の製茶製造ラインでは、粗揉機の前に設置し、低カフェイン処理は、図1の(A)の生葉投入口から生葉を均等な厚さにならしながら処理装置内に入れ、95℃以上の熱水シャワーを(B)でネットコンベアにより移送中の生葉に吹き付けた後、(C)で常温の清水を噴霧して冷却して行う。

- 本処理装置でメチル化カテキン(EGCG3”Me)、エピガロカテキンガレート(EGCG)を減少させずに、カフェイン含量を半分以下にするためには熱水シャワー90秒以上の処理が必要であり(図2)、処理葉の葉色を見ながら調整する。

- 本処理装置によるカフェイン減少率は、茶期別では、一番茶で最も大きく、二番茶、秋冬番と続くが、どの茶期でも90秒の処理でカフェインを半分以下にできる(図3)。

- 低カフェイン処理により、「べにふうき」緑茶の抗アレルギー活性は減少することはない(図4)。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、カテキン類などの内容成分を減らさずに低カフェイン緑茶を製造することが可能なため、「べにふうき」緑茶だけではなく、通常の緑茶にも応用可能である。

- 従来の製茶工場(120kgライン)で使用する場合、450kg/hrの処理能力をもつ本処理装置を蒸し機の替わりに設置すれば、十分な蒸し度が得られ、従来の蒸し機を通す必要はない。なお、本処理装置は、従来の網胴回転攪拌蒸機(800K)に比較して約1.8倍の設置面積が必要であり、必要循環熱水量は約36000リットル/hr、必要熱量は清水注入と生葉温度の上昇とロス分を含め約35万kcal/hrである。

- 低カフェイン処理後、水滴除去のため深蒸し用回転型熱風葉ぶるい機を通過させるか、葉打ち工程を従来より長めにする必要がある。

- 本処理装置(受注生産)の入手先は、(株)寺田製作所(URL;http://www.web-terada.jp)である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:野菜・茶の免疫調節作用、生活習慣病予防作用を持つ機能性成分の評価法と利用技術の開発

- 課題ID:312-b

- 予算区分:高度化事業(緑茶低カフェイン)

- 研究期間:2004~2006年度

- 研究担当者:山本(前田)万里、長屋行昭(寺田製作所)、山口優一、水上裕造

- 発表論文等:低カフェインの茶葉からの抗アレルギー成分含有機能性飲食品(特許3606875号)、

茶生葉処理装置と茶生葉処理方法(特願2003-431932)、

飲料およびその製造方法(特願2005-249681)