並行複式無機化法と有機質肥料を使ったトマト養液栽培

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

栽培前に有機質肥料を無機化する微生物環境を培養液内に整えることにより、培養液中に添加した有機質肥料が速やかに硝酸態窒素に無機化され、有機質肥料を使ってトマトの養液栽培ができる。

- キーワード:有機質肥料、養液栽培、アンモニア化成、硝酸化成、トマト

- 担当:野菜茶研・野菜IPM研究チーム

- 連絡先:電話050-3533-3863、電子メールshsh@affrc.go.jp

- 区分:野菜茶業・生産環境、野菜栽培生理、関東東海北陸農業・土壌肥料、野菜、共通基盤・土壌肥料

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

実用的な養液栽培では、従来、有機質肥料はほとんど利用されてこなかった。これは、培養液に有機質肥料を添加すると分解がアンモニア化成で止まって作物に生育障害が現れたり、脱窒が起きて硝酸態窒素が失われるなどの問題を解決できなかったためである。そこで、脱窒を抑えながら水中で有機態窒素を硝酸態窒素に高収率で無機化する条件を明らかにすると同時に、有機質肥料を使ったトマトの養液栽培法を開発する。

成果の内容・特徴

- 25℃の水2Lを入れたポットに10 gのバーク堆肥(「ゴールデンバーク」)を微生物源として添加し、曝気しながら鰹煮汁を1g/日(窒素添加量で60 mg/L)、10日後まで添加した場合には、約14日で硝酸イオン濃度が安定し、有機態窒素の93.3%が硝酸態窒素となる(図1上)。このように、有機物(鰹煮汁)の添加量が0.5 g/L/日以下の場合には、アンモニア化成と硝酸化成を同時に進める(並行複式無機化法)ことが可能になる。鰹煮汁の添加量が過剰(2.5 g/L/日)だと硝酸化成は進まない(図1下)。

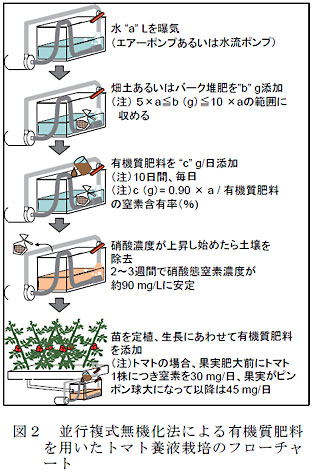

- 培養液を曝気しながら以下の工程を行い、トマトを栽培する(図2)。(i)微生物源として布袋等に入れたバーク堆肥を培養液1Lあたり5g、培養液に浸漬する。(ii)鰹煮汁あるいはコーンスティープリカー(CSL)の添加を培養液1Lあたり窒素添加量で9mg/日(鰹煮汁0.15 g/L/日、CSL 0.3 g/L/日)、10日間行う(水温25℃)。(iii)硝酸態窒素の濃度が上昇し始めたらバーク堆肥を培養液から撤去し、硝酸態窒素濃度が約90 mg/Lに安定するのを待つ。(iv)定植時にカキ殻石灰を添加し、その後有機質肥料を培養液に直接添加しながら栽培する。

- 培養液にカキ殻石灰をトマト1株あたり100 g添加し、有機質肥料(鰹煮汁、CSL)を果実肥大前には窒素で30 mg/株/日、果実がピンポン球大以降は45 mg/株/日となるように添加して一段栽培すると、トマトの生育、収量、品質などに特に問題は認められない(表1)。

成果の活用面・留意点

- 微生物源はバーク堆肥や園芸培土、畑土壌等、硝化菌を含む微生物相の豊かな資材を用いる。

- 水温によって栽培前の微生物環境の構築に要する時間が変わる。高温なほど短期間になる。

- 培養液タンク内の曝気は、培養液の落下を利用するなどして、十分な溶存酸素濃度(2~8mg/L)を確保する。

- 使用する有機質肥料は、上記の鰹煮汁やCSLなど、C/N比が11以下の易分解性のものが使いやすく、油粕などのやや分解しにくい有機質肥料では、栽培前の微生物環境の構築の際に脱窒が起きやすい。脱窒を防ぐためには、硝酸態窒素濃度の上昇時に有機成分が残存しないよう、早めに添加を中断するか、添加量を少なくする。

具体的データ

その他

- 研究課題名:野菜栽培における土壌微生物、天敵の機能解明と難防除病害虫抑制技術の開発

- 課題ID:214-k

- 予算区分:基盤研究費

- 研究期間:2005~2006年度

- 研究担当者:篠原信、大森弘美

- 発表論文等:1)篠原 (2006) 農業および園芸、81: 753-764

2)篠原 (2007) 植物防疫、61: 17-20