メロン水浸状果肉の近赤外線2次微分スペクトルによる非破壊検出法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

メロン花痕部の近赤外線二次微分スペクトルにおける810および942nmの吸光度を基に作成した検量線を用いることにより、メロン果実胎座周辺の正常果肉と水浸状果肉が精度よく、非破壊で検出できる。

- キーワード:水浸状果肉、非破壊計測、近赤外分光法、メロン

- 担当:野菜茶研・野菜・茶の食味食感・安全性研究チーム

- 代表連絡先:電話050-3533-3863

- 区分:野菜茶業・野菜品質・機能性

- 分類:技術・普及

背景・ねらい

市場において内部が水浸状になったメロン果実が発見されると、そのロットの評価は著しく低下する。また、水浸状果肉は消費者からも強く敬遠されることから、メロン果肉の流通現場や市場等での非破壊による検査法の開発が望まれている。そこで、胎座部周辺の果肉が水浸状になった果実を精度良く、除去するための近赤外分光法による非破壊検出法を開発する。

成果の内容・特徴

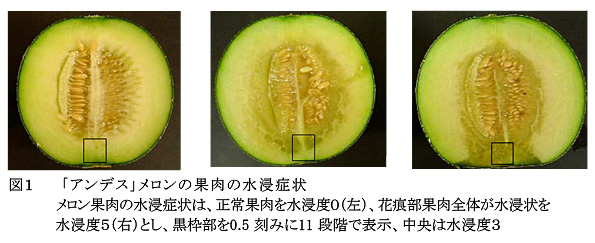

- メロンの水浸症状は果実胎座周辺から花痕部果肉にかけて顕著に現れるが、水浸状果肉を外観で判断することは困難であり、切断して初めて検出できる(図1)。

- メロン花痕部から近赤外線分光光度計を用いて計測すると、その二次微分スペクトルにおいて、正常果肉と水浸状果肉との間で吸光度に差が生じる特徴的な波長域は810、845および 942nm 付近である(図2)。

- 水浸状果肉を検出する上で鍵となる810 と942nmの吸光度(A810とA942とする)を説明変数とした重回帰式(2.31-312.2×A810+226.8×A942)による非破壊計測結果を図3に示す。非破壊計測値が2.31以上の場合には、水浸状果肉の正答率は83%であり、正常果肉および水浸状果肉を精度良く検出できる。

成果の活用面・留意点

- 商業的に流通している近赤外分光光度計を用いて糖度との同時非破壊計測が可能である。農協、試験研究機関などで利用可能であり、静岡県などのメロン栽培農家等に普及している。

具体的データ

その他

- 研究課題名:野菜の安全性評価法の高度化技術の開発

- 課題ID:323-c

- 予算区分:基盤研究費

- 研究期間:2002年度

- 研究担当者:伊藤秀和、森本進((株)クボタ)、吹野伸子、堀江秀樹

- 発表論文等:1)Ito H. et al. (2004) Acta Hort. 654:229-234

2)伊藤秀和(2007) 野菜茶業研究所研究報告、6:83-115