可視・近赤外分光法を用いるトマトリコペン含有量の簡易非破壊計測

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

可視・近赤外分光法を用いる非破壊計測により、トマトのリコペン含有量が簡易に計測できる。

- キーワード:トマト、リコペン、可視・近赤外分光法、非破壊計測

- 担当:野菜茶研・野菜・茶の食味食感・安全性研究チーム

- 代表連絡先:電話050-3533-3863

- 区分:野菜茶業・野菜品質・機能性、食品

- 分類:技術・普及

背景・ねらい

リコペン(全てトランス型)は桃色系および赤色系トマト果実中の主要なカロテノイド(赤色色素)であり、機能性成分として注目されている。また、熟度指標としても利用できる。糖度は着色開始頃から変わらないが熟したトマトの方が食味は良いと言われており、熟度を評価することにより糖度だけでは不足する食味評価を補うことが出来るため、生産・流通業者から簡易で高精度な計測法開発の要望が高い。トマトに含まれるリコペンの非破壊計測においては、有効な波長が可視域に存在するために色の測定値や568nmの吸光度の利用が検討されてきたが、より一層の信頼を得るためには精度の向上を図る必要がある。そこで、トマトに含まれるリコペン含有量をより高精度に(誤差を小さく)非破壊計測するため、可視・近赤外分光法を用いる方法を開発する。

成果の内容・特徴

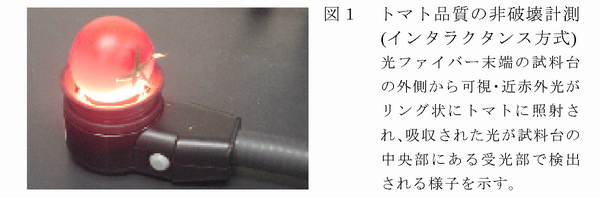

- トマトの赤道部を試料台中央にある受光部にセットして2カ所計測(図1)し、その平均値を1果実の値(果実全体の平均濃度)とする。着色むらが明らかな場合は着色の薄い部分と、通常着色が濃いその反対側を計測する。1回の計測に要する時間は1秒以内である。

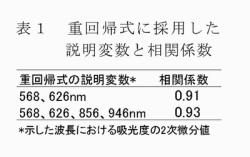

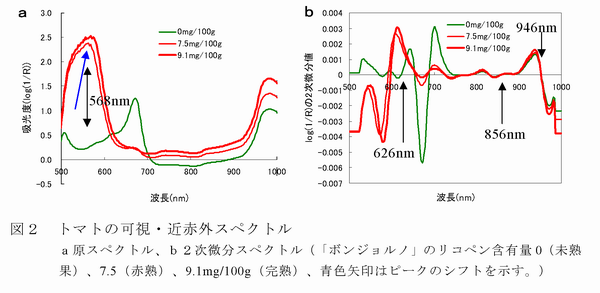

- 非破壊計測時の鍵となる波長は500~630 nmの間に存在し、リコペン含有量が高くなると吸収が強くなってピークが長波長側にシフトする(図2a)。鍵となる2次微分スペクトルの可視域の波長(568、626nm)と組み合わせる補正的な近赤外域の波長として、品温や光路長を補正可能な856nmやブロードな水の吸収帯に位置する946nm(図2b)を採用する(表1)。

- 上述の可視および近赤外域の波長における吸光度の2次微分値を組み合わせて次の非破壊計測検量線(重回帰式)が作成できる。リコペン(mg/100g)=8.17~5×A''568+6960×A'' 626~123000×A'' 856~12500×A'' 946*A''波長:各波長(nm)における吸光度の2次微分値

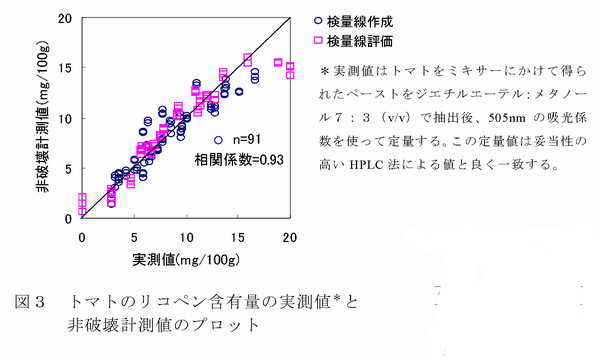

- リコペンの実測値と非破壊計測値との間には高い相関が認められ、リコペン含有量が計測範囲7~18mg/100gにおいて、ほぼ誤差20%以内で計測可能である(図3)。

成果の活用面・留意点

- トマトの生産、育種、流通現場で熟度、食味、リコペン含有量評価に活用できる。

- 本成果はフルーツセレクターの波長拡張型((株)クボタ)を利用する場合に得られた結果である。本装置では糖度も同時に非破壊計測できる。

- 非破壊計測時においては室内の蛍光灯下より明るい場合に、トマトを黒布で覆うなどして外光を遮断する必要がある。

- リコペン含有量が7mg/100g以下のトマトおよび18mg/100g以上の高いトマトでは、非破壊計測時の誤差が大きくなる。後者の小果では非破壊計測値が低くなる傾向がある。

- 従来のハンディ型色差計を用いる非破壊計測と比較すると、誤差は小さい。

- 近赤外分光法を用いる果実糖度の非破壊計測と誤差は同程度である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:野菜の安全性評価法の高度化技術の開発

- 中課題整理番号:323c

- 予算区分:実用技術

- 研究期間:2007~2009年度

- 研究担当者:伊藤秀和、森本進((株)クボタ)、堀江秀樹

- 発表論文等:伊藤、森本(2009)照明学会誌、93:510-513