開花前の日射に基づいた夏秋トマトにおける週間収量変化の予測

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

夏秋トマトの週間収量の変化と開花数日前の日射との間には正の相関がある。開花10~4日前の日射に基づいて夏秋トマトの週間収量の増減を予測できる。

- キーワード:トマト、収量、果実数、開花、日射、気温、モデル

- 担当:野菜茶研・高収益施設野菜研究チーム

- 代表連絡先:電話0569-72-1166

- 区分:野菜茶業・野菜栽培生理

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

トマトの週間収量の変動は、価格の変動、信頼性の低下による産地離れ、生産者の労力配分の不均一等をまねく。週間収量が予測できれば、環境制御の変更や産地間での協力などの対策を講じることできる。これまでにもトマトの収量予測は行われているが、高温期の予測は特に困難とされる。そこで高温期のトマトの週間収量変化の予測手法を開発する。

成果の内容・特徴

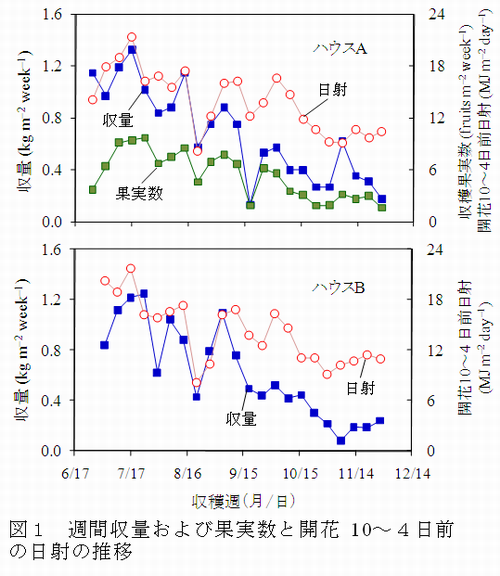

- 週間収量の変化は主に収穫果実数の変化に依存する(r = 0.95、P < 0.001)。週間収量・収穫果実数と開花10~4日前の日射の増減は一致する場合が多い(図1)。

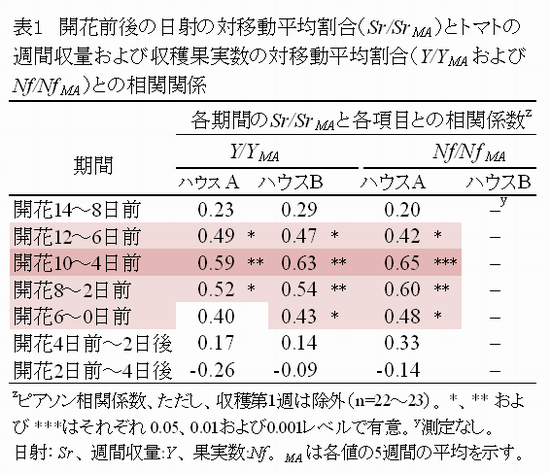

- 収量変化の長期的傾向の影響を除去するために週間収量・収穫果実数と開花前後の日射のそれぞれの対移動平均割合(週の平均値/前後2週を含む5週間の平均)を比べると、週間収量・収穫果実数の対移動平均割合と開花12~2日前の日射の対移動平均割合との間には、有意な正の相関がみられ、最も相関が強いのは開花10~4日前の日射の対移動平均割合である(表1)。

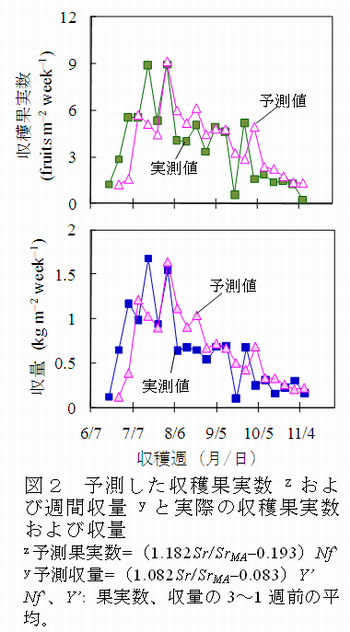

- 以上の関係から開花10~4日前の日射に基づいて週間収量・果実数の変化を予測する式が得られる。これにより夏秋トマトの収量の増減時期が予測できる(図2)。

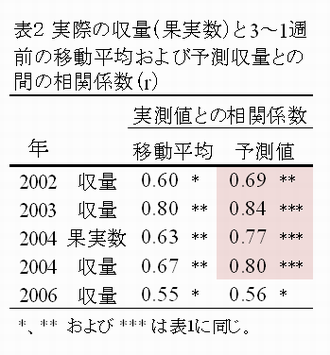

- 図2の予測式作成と無関係な数年間のデータを用いて予測式を検証すると、実際の収量・果実数と予測値との相関は、実際の値と3~1週前の収量・果実数の移動平均との相関よりも強い(表2)。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、夏秋トマトにおいて開花前の日射が着果数に影響し、そのために週間収量が増減することを示唆する。

- 開花数日前の高温により花粉稔性の低下や着果不良が起きるといった報告があるが、高温に遭遇していても果実数の低下はみられず、逆に開花前の気温と果実数の間には正の相関がみられる。収穫1週間前の高温による果実成熟促進で一時的に収量増加が生じるとされるが、収穫前気温と収量には相関はみられない。

- 解析および予測式の作成には、徳島県東みよし町(標高300~360m)の2戸の夏秋トマト生産者の2005年のデータを用いている。栽培時期は4~12月であり、8月の最高気温はしばしば40°Cに達したが、7~8月の最低気温は16~23°Cであり、日射は約5~25MJm-2 d-1である。週間収量・果実数は障害果も含めた総収量・数である。予測の検証には2005年以外の数年間の同地域、同時期の3戸の生産者のデータを用いている。

- 予測時のNf'およびY'に3~1週前の移動平均を用いているため、収量変化の影響を受け、特に急速に収量が増加する収穫はじめの時期の予測値は低くなる。なお、Nf'およびY'には、乾物モデルのような他の方法による予測値を利用することも可能である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:トマトを中心とした高収益施設生産のための多収、低コスト及び省力化技術の開発

- 中課題整理番号:213a

- 予算区分:基盤

- 研究期間: 2008~2009年度

- 研究担当者:東出忠桐

- 発表論文等:Higashide T.(2009)HortScience 44:1874-1878