低温処理した植物組織からの電解質漏出の検出によるチャ耐凍性検定法

要約

チャの冬芽や越冬葉に低温処理を行った後、蒸留水に浸漬し、浸漬開始から2時間の浸漬液の電気伝導率変化を計測し、植物組織からの低温障害による電解質漏出を検出することで、チャの凍害程度と耐凍性を把握できる。

- キーワード:チャ、電解質漏出、簡易電気伝導率計、耐凍性、凍霜害

- 担当:果樹・茶・茶

- 代表連絡先:電話 0993-76-2126

- 研究所名:野菜茶業研究所・茶業研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

チャの栽培で最も重大な気象災害は凍霜害である。一番茶萌芽以降の凍霜害の他に、近年では、秋冬期の気温が高いため、茶樹が十分な耐凍性を獲得する前に降霜することがあり、冬芽が低温障害を受けるため、一番茶の新芽不揃いや収量減が起こる事例が増加している。そのため、チャの耐凍性のモニタリング調査は、春の萌芽期前後だけではなく、秋冬期にも重要性が増している。従来のチャの耐凍性の程度は低温処理後2日目以降の冬芽もしくは越冬葉の変色程度で判断されてきたが、判定に時間がかかること、評価者の主観により判定が変動することなどの問題点がある。そこで、低温処理を行ったチャの植物組織からの電解質漏出を検出することにより、茶葉の凍害程度を簡便な機器を用いて短時間で客観的に評価し、耐凍性を把握する手法を開発する。

成果の内容・特徴

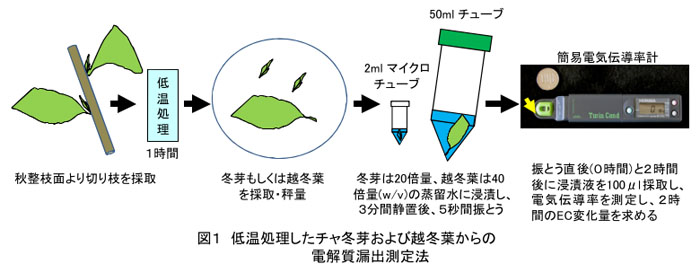

- チャ耐凍性の調査には、成木園の秋整枝面直下にある冬芽もしくは越冬葉の付いた枝を用いる。評価時期により-4°C~-15°Cの低温槽に入れて1時間低温処理を行い、15°Cのインキュベーターで1時間放置後に、冬芽もしくは越冬葉をメスで切り取って秤量する(図1)。

- 秤量した冬芽は2.0mlマイクロチューブ、越冬葉は50mlプラスチックチューブにそれぞれ入れ、冬芽は重量の20倍量、越冬葉は40倍量の蒸留水を加えて静置し、3分間後に5秒間緩やかに振とうする。浸漬液100μlを採取し、簡易電気導電率計を用いて電気伝導率(EC)を測定し、チューブに戻す。これを0時間の数値とする。26°C暗黒下で2時間培養後に再度緩やかに振とうし、100μlを採取してECを測定し、0時間と2時間後のECの差をEC変化量(ΔμS/cm/2hr)として表す(図1)。

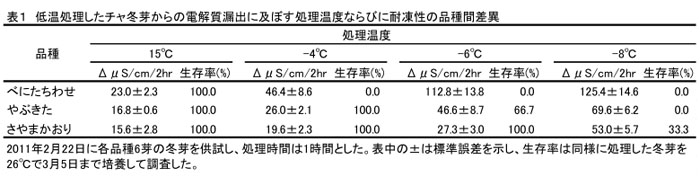

- 耐凍性が異なる「べにたちわせ」、「やぶきた」、「さやまかおり」の冬芽に-4°C、-6°Cおよび-8°Cの低温処理を行い、本法で調査すると、処理温度ならびに品種間のEC変化において明確な差が認められ、凍害程度の差が確認できる。EC変化量が40以上の場合には、組織の凍害程度が大きく、致死的な障害を受ける(表1)。

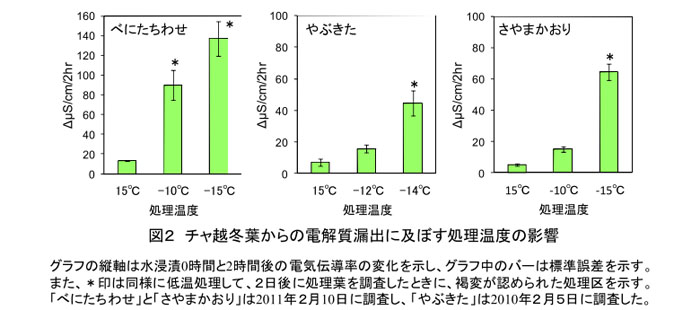

- 同様にチャ越冬葉に低温処理を行い、本法で調査すると、EC変化量に明確な温度間と品種間差が確認され、凍害程度の差を確認できる(図2)。

- 冬芽と越冬葉ともに処理温度2°Cの違いで、凍害程度に差があることを確認でき、低温処理した時点のチャの凍害程度を明らかにできる。低温処理してもEC変化量が少なく、生存している温度が、試験時の耐凍性として評価できる。

成果の活用面・留意点

- 本法はチャの耐凍性の経時的な変化、品種間差異ならびに防霜資材の有効性の評価に利用できる。

- 本成果における数値は、簡易電気伝導率計Horiba B-173を用いて測定したものである。

具体的データ

(吉田克志、松尾喜義)

その他

- 中課題名:多様なニーズに対応する安定多収な茶品種の育成と安定生産技術の開発

- 中課題番号:142f0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2009~2011年度

- 研究担当者:吉田克志、松尾喜義

- 発表論文等:吉田克志・松尾喜義(2012)茶業研究報告113:63-69