四国北東部における酸性雨の季節変化

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

1988年4月から4年間の降雨のpHの平均は4.28であり、pH5.6以下の酸性雨の割合は96%である。また、花き等に被害が現れると言われるpH4.0以下の降雨の割合は33%である。酸性雨はマクロスケールの大気の流れに依存して、暖候期にpHが高く、寒候期に低い季節変動を示す。

- 担当:四国農業試験場・生産環境部・気象資源研究室

- 連絡先:0877-62-0800

- 部会名:生産環境

- 専門:農業気象

- 対象:-

- 分類:指導

背景・ねらい

近年、降雨の酸性化が大きな社会問題となっている。酸性雨のような蓄積性の汚染は被害が徐々に進行していくため、十分な監視と対策を行う必要がある。このような観点から、四国農業試験場(香川県善通寺市)における酸性雨の観測データをもとに、酸性雨の現状および特徴を明らかにすることが求められている。

成果の内容・特徴

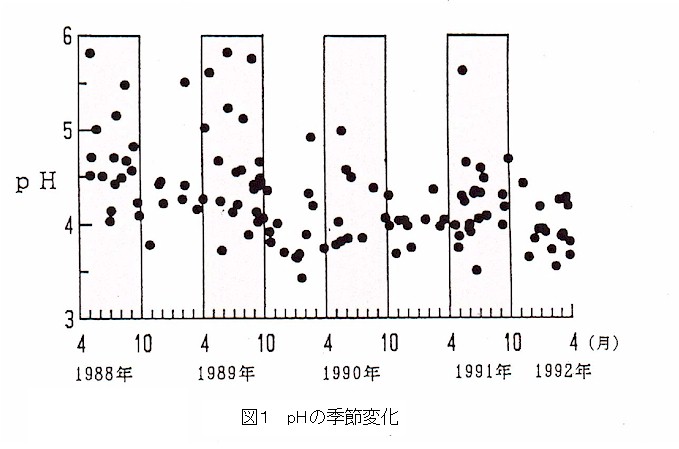

- 図1に1雨毎のpHの経年変化を示す。調査期間(1988年4月~1992年3月)のpHの平均は4.28である。pH5.6以下の酸性雨の割合は96%となり、ほとんどの降雨が酸性雨である。また,花き等に被害が現れると言われるpH4.0以下の降雨の割合は33%である。

- 酸性雨は年間を通して降っているが,pH5.6以上の降雨は暖候期(4月~10月)しか降っておらず、pHの変動に季節変化が認められる。例えば、pH5.6以下の酸性雨の割合は暖候期の93%に対し、寒候期(11月~3月)では100%である。また、pH4.0以下の降雨の割合は暖候期の19%に対し、寒候期では53%である。

- 暖候期と寒候期でメソスケールの風系や大気擾乱の通過位置等の条件が同じ場合でも、暖候期にpHが高く、寒候期にPHが低い(図2,3)。

- 寒候期においては,偏西風や北東季節風により大陸方面から日本、さらに大平洋上空の広い範囲に汚染物質が運ばれ、酸性雨が降る。一方,暖候期においては,偏西風が弱まり、南東季節風や台風の影響により日本や太平洋上空まで汚染物質が運ばれる機会は相対的に少なくなり、pHの高い降雨が降る。すなわち、酸性雨は偏西風や季節風などのマクロスケールの大気の流れに依存して季節変動を示す。

成果の活用面・留意点

活用面:四国北東部における酸性雨の現状および特徴が明らかになった。

留意点:pH値は初期降雨(2mm目から5mm目まで)の値である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:四国地域における異常乾湿対応技術の開発

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成5年(平成元~5年)

- 研究担当者:黒瀬義孝、林陽生

- 発表論文等:四国北東部における酸性雨の特徴と気象的要因、四国農試報、第58号