中山間地域集落の多様な経営活動と耕作放棄発生の評価モデル

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

耕作放棄の発生が経営条件の変化のみならず、中山間地域における集落の多様な経営活動にも規定されるとする評価モデルを構築した。同モデルによる分析結果から、民宿活動を行っている集落では耕作放棄発生率の低いことが明らかになった。

- 担当:中国農業試験場・地域基盤研究部・地域計画研究室

- 連絡先:0849-23-4100

- 部会名:総合農業(経営)、近畿中国(営農)

- 専門:経営

- 対象:

- 分類:研究

背景・ねらい

従来の分析では、耕作放棄が経営条件の悪化の結果として発生することが、一義的に想定され、経営活動が耕作放棄発生にいかに作用しているのかは、分析されていない。そこで、耕作放棄の発生が経営条件の変化のみならず、中山間地域の集落における多様な経営活動にも規定されるとした評価モデルを構築した。データは、野菜産地であり、農家民宿の展開している広島県G町の農業センサス集落データ(1990年)を用いている。

成果の内容・特徴

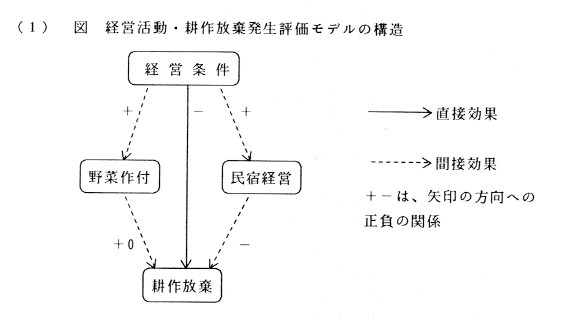

- 評価モデルは、図のように表現できる。これは、耕作放棄の発生率が、集落の経営的生産条件、経営活動(具体的には野菜作付けと民宿経営活動など)によって規定されるとするモデルである。この場合、経営条件の変化が耕作放棄の発生に作用する効果は、(a)宿経営活動による効果(民宿経営効果)、(b)野菜作付けによる効果(野菜作付効果)、(c)経営要素の変化による効果(経営要素賦存効果)の3つに区分できる。前2者は、経営要素の賦存状態に規定される効果で経営条件変化の「間接効果」であり、後者は「直接効果」である(図)。本成果では、経営条件が多様な経営活動を通じて、耕作放棄に作用する間接効果を考慮している点が新たな特徴である。

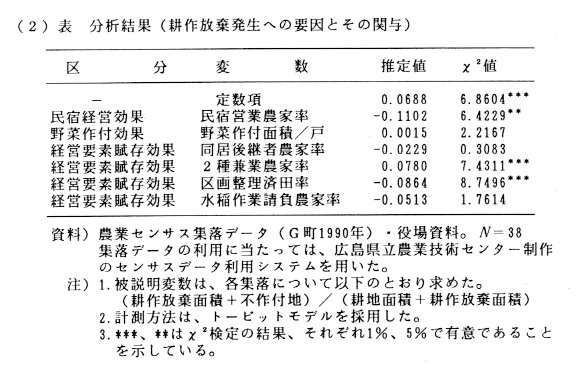

- 計測結果についてみると、経営条件では、最も要因として影響力・有意性で強く作用しているのは、区画整理済田率であった。このことは、圃場整備事業の重要性を裏付けている。また2種兼業農家率が有意に正であるのは、兼業化が耕作放棄発生に作用することを示している。経営活動の効果では、野菜作付効果では、プラスを示すものの統計的にはゼロと有意差がなかった。つまり、野菜作付効果は耕作放棄に関してほぼ中立的といえる。民宿経営効果では、有意に耕作放棄発生率を低めている。つまり、民宿経営活動は、耕地保全に一定の機能を果たしている。これは、多就業農家の活力の高さを示している。

成果の活用面・留意点

特に、近畿中国中山間地域集落の経営活動と耕作放棄の評価モデルとして利用可能。対象地域の利用データのいかんにより、評価できる経営活動は制約をうける。

具体的データ

その他

- 研究課題名:中国地域における農林地利用変動パターンの解明

- 予算区分 :特別研究(中山間保全)

- 研究期間 :平成6年度(平成4~6年)

- 研究担当者:大江靖雄、室岡順一、立川雅司

- 発表論文等:①中山間地域における農家民宿の意義と経営者意識、1994年度日本農業経済学会大会報告要旨、1994.

②中山間地域における農家民宿経営活動と地域保全機能、農業経営通信No.180.1994.