生存分析モデルによる野菜指定産地持続性とその要因解析

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

指定解除産地をも含めた全野菜指定産地を対象に、産地属性要因・市場構造要因による生存分析モデルの構築と計測を行い、各要因のハザード比を求めた。その結果、重量露地野菜産地では、近年その持続性が低下していることを明らかにした。

- 担当:中国農業試験場・地域基盤研究部・地域計画研究室

- 連絡先:0849-23-4100

- 部会名:総合農業(経営)、近畿中国(営農)

- 専門:経営

- 対象:

- 分類:研究

背景・ねらい

従来、産地の持続性がどの程度の期間あるのかという点は、個別的な事例として分析されることが多かった。そこで本研究では、これまで分析対象とされていない指定解除産地を含む全指定産地を分析対象として、生存分析(Survival Analysis)の手法を適用して、指定産地の持続性が、産地の属性および市場構造要因といかに関連しているかを計量的に解明した。具体的には、要因の影響力の大きさの指標となるハザード比を求めた。

成果の内容・特徴

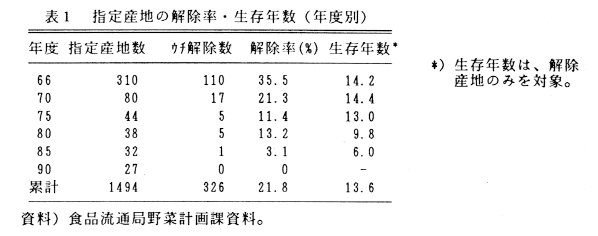

- 指定産地数は、指定を受ける産地数よりも、指定解除される産地数の増加により、1985年をピークとして減少傾向に転じている。また、指定年度の古い産地ほど解除率が上昇し、解除産地の平均存続年数は13.6年で、産地10年交代という通説を裏づけている(表1)。

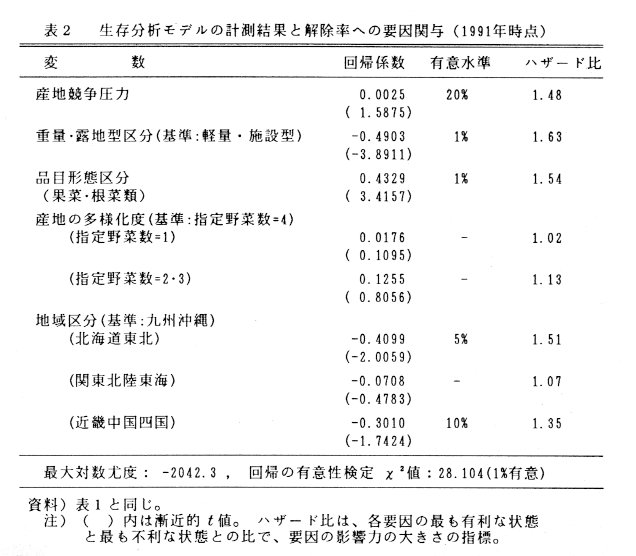

- 生存分析モデルにより各要因が産地の解除率を高めるのか、低めるのか、その方向と大きさを把握した。市場構造要因として①競争産地数、産地の属性要因として、②重量露地型野菜区分、③競争産地数、④品目形態区分、⑤産地の多様化度、⑥地域区分の計6つの要因を採用した。計測は、1980年・1991年の2時点で行ったが、1980年時点ではいずれの要因も有意に計測されなかった。

- 1991年時点での計測結果によると、①競争産地の存在は、解除率を高めているが有意水準は高くない。②重量露地型野菜産地では、解除率が有意に高く、要因の影響力の大きさを示すハザード比が、最も大きい。③形態区分では、果菜根菜類で葉菜類に比べて解除率が有意に高い。④品目数でみた産地多様化度は、有意には作用していない。⑤地域区分では、基準値の九州・沖縄で最もハザードが高く、最も低いのは比較的若い産地の多い北海道・東北、次いで古くからの産地が多い近畿・中国・四国となっている(表2)。

- 総じて、重量露地野菜産地では、その持続性が低下する傾向にある。これは、その背景にある高齢化・後継者不足などの担い手の賦存状態が、近年とくに重量露地野菜産地において深刻化してきていることを示している。

成果の活用面・留意点

今後の野菜指定産地制度のあり方を、再検討するための基礎的資料として利用できる。

指定要件を規定する他の要因については、データ上の制約があり使用していない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:担い手の条件に対応した野菜産地の形成計画に関する研究

- 予算区分 :経常研究

- 研究期間 :平成6年度(平成4~6年)

- 研究担当者:大江靖雄

- 発表論文等:指定野菜産地の生存分析、平成5年度日本農業経営学会秋季研究大会個別報告要旨、1993.