超高速走査型の可視-近赤外分析装置を用いた穀類品質成分の応用計測手法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

超高速走査型の二次微分専用可視-近赤外分析装置は、経時誤差が僅少で長期安定計測に向く。その特性を生かして穀粉∃-ド呈色度の可視連続スペクトルが正確に計測比較できる。蛋白質含量の近赤外測定も玄米粒・原粒小麦姿のままでできる。

- 担当:中国農業試験場・地域基盤研究部・品質特性研究室

- 連絡先:0849-23-4100

- 部会名:食品、流通利用

- 専門:食品品質

- 対象:稲類,麦類

- 分類:研究

背景・ねらい

可視-近赤外分析の問題点は、機器の感度劣化等に伴う経時誤差が蛋白質含量で年間1-2%もあり、しかもその対策がたいへん難しいことにあるといわれている。しかしこれらの主要誤差は、数理論的には低ノイズスペクトルの二次微分変換値を用いることで解消できる。そこで超高速走査型の二次微分専用可視-近赤外分析装置を活用して、穀粉ヨード呈色度の可視透過スペクトルや、玄米粒・原粒小麦の近赤外反射スペクトルを測定し、その長期安定性を生かした穀類品質成分の新しい応用計測手法を開発しようとした。

成果の内容・特徴

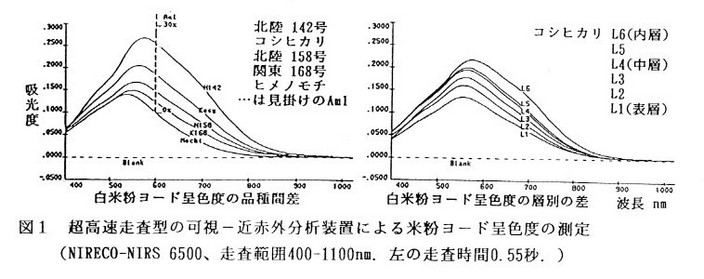

- ジャポニカモチ米粉(主にアミロペクチン)のヨード呈色度は意外に大きく、アミロース(Am1)換算で約7%にも達する(図1)。ゆえにこれをゼロと仮定して「見掛けのAm1」を比色定量すると、コメでは測定結果に大きな歪みを生ずる。その対策として第一は、モチ吸光度の存在に配慮し、Am1でなく、「米粉∃-ド呈色度」として表示する方法、第二は上述の超高速走査型分析装置で連続スペクトルを計測し、得られた図形を画像処理して比較する方法、などが論理的かつ有効である。

- 玄米粒の窒素含量測定用検量線を重回帰法で作成し、その18ケ月後に次年産サンプルを計測した。その際のBias(回帰直線のズレ=主に経時誤差)は原スペクトル検量線では-0.342(即ち米N含量が平均0.342%低く測定される)と大きいが、二次微分検量線では0.041で優れた長期安定性を示した(図2)。また原粒米麦の蛋白質測定における二次微分-PLS法の適用例を見ても、未知試料の実測誤差SEPは、玄米粒でSEP=0.212%(r=0.971)、原粒小麦でもSEP=0.340%(r=0.981)となり、いずれも優れた実用性能を示した(図3)。

- 使用機種は、超高速走査型の二次微分専用可視-近赤外分析装置(NIREC0‐NIRS6500、走査範囲400‐2500nm、その走査時間0.55秒、ノイズレベル0.00002Abs.)とした。

成果の活用面・留意点

本法を活用の際は、本葉記載事項(試料調製法、分析条件、使用機種)に留意のこと。なお化学分析の精度(許容誤差100分の2)やノイズレベル(0.00002Abs以下)が未達成の場合には、必ずしも同一の結果が得られないことがある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:米のタンパク質の全粒・一粒分析法の開発と基準化

- 予算区分 :特別研究(品質評価)

- 研究期間 :平成6年度(平成4~6年)

- 研究担当者:掘野俊郎、三枝貴代、小野田明彦、森 隆(現・食総研)

- 発表論文等:米麦粒状試料の窒素含量計測値の長期安定化に対する低ノイズ型近赤外分析装置の効果、日本作物学会紀事、第63巻別2号:283-284、1994.