バナナ果実の追熟・損傷によるポリアミン含量の増大

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

通常の果実の追熟過程では、エチレンが生成すると共にポリアミン含量が低下するが、バナナではこれと異なり、ポリアミンの内プトレシン含量が増加した。また、損傷ストレスによってもプトレシンは増え、その合成に関与するアルギニンデカルボキシラーゼ活性が増大した。プトレシンの蓄積にはエチレンの生成が関与していると考えられた。

- 担当:中国農業試験場・地域基盤研究部・流通技術研究室

- 連絡先:0849-23-4100

- 部会名:食品、流通利用

- 専門:加工利用

- 対象:果菜類

- 分類:研究

背景・ねらい

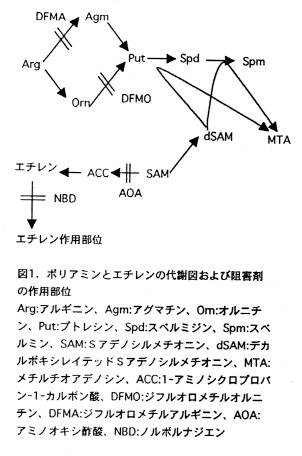

通常の植物では成熟あるいは老化が進むにつれて、植物老化作用を示すエチレンの生成量が増大し、ポリアミン含量が低下することが観察されている。この際に外部からポリアミンを添加することにより、エチレンの発生を抑制し、老化抑制効果を示すことが報告されており、ポリアミンは植物の老化抑制に関与することが期待されている。また、物質代謝上ポリアミンはエチレンと部分的に共通の前駆体(S-アデノシルメチオニン)を持つことから(図1)、この両者のバランスによって老化が制御されているという考えが提唱されているが、十分に立証されてはいない。そこで、ポリアミンとエチレンの関係を明らかにするために、クライマクテリック型植物の典型として知られており、エチレン生成と追熟に関して良く研究されているバナナを研究材料として選び、その追熟過程と損傷ストレスを与えた際の両者の挙動を調べた。

成果の内容・特徴

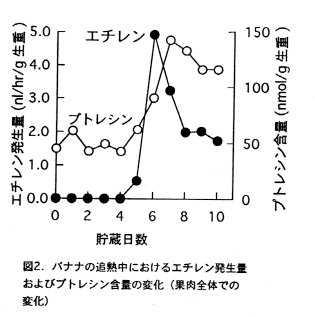

- 緑熟バナナ果実の追熟過程において、エチレン生成の増大と共に顕著なプトレシン含量の増大が観察された(図2)。成熟または追熟過程において、通常はプトレシンを含むポリアミン類は減少する場合が多く、バナナにおけるこのような現象は特異的である。

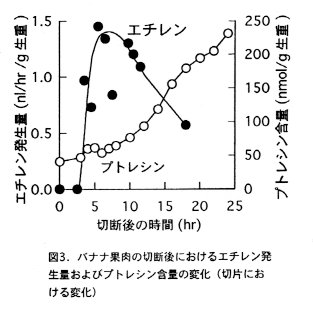

- 緑熟バナナから果肉切片を切り出すことにより損傷ストレスを与えると、4時間程で損傷エチレンを発生し、切断後ほぼ7時間より切片中のプトレシン含量の増大が顕著となる(図3)。また、切断処理により、アルギニデカルボキシラアーゼ活性が増大した。

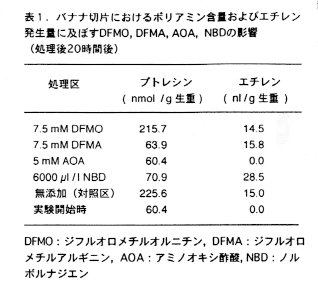

- 切片中のプトレシンの増大はアルギニンデカルボキシラーゼ(ADC)阻害剤であるジフルオロメチルアルギニン(DFMA)によって阻害され、ジフオロメチルオルニチン(DFMO)によっては阻害されないことから、ADCを経る経路でプトレシンは合成されていると考えられた(表1)。

- エチレンの生合成阻害剤であるアミノオキシ酢酸(AOA)、作用点阻害剤であるノルボルナジエン(NBD)により、プトレシン含量の増大が抑制された(表1)。このことから、プトレシンの生成にエチレンが関与していると考えられた。

成果の活用面・留意点

植物におけるポリアミンの老化調整あるいは損傷ストレスに関する役割を知るための基礎的資料として活用できる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:温度およびガス制卸による野菜・果実の生理メカニズムの解明

- 予算区分 :一般別枠(収穫後生理)

- 研究期間 :平成6年度(平成2~6年)

- 研究担当者:與座宏一、野方洋一、太田英明