扇状地型平野の水田から浸透流出する硝酸態窒素量の出水を利用した推定

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

扇状地型平野においては、出水(湧水)の水質の周年測定と、地区水田の平均減水深から、稲作期間に水田から浅層地下水へと浸透流出する硝酸態窒素の量を推定することが出来る。

- 担当:四国農業試験場・地域基盤研究部・環境管理研究室

- 連絡先:0877-62-0800

- 部会名:生産環境(土壌肥料)

- 専門:環境保全

- 分類:指導

背景・ねらい

非灌漑期に多肥になりがちな野菜の栽培が盛んな西南暖地の水田からは、畑地と同じく硝酸態窒素の地下水への流出が懸念されている。四国の丸亀扇状地型平野には、灌漑補助水源として利用される浅層地下水の露頭「出水(ですい)」が、各所に分布している。この出水からの流出水の水質を周年測定して、硝酸態窒素の動態を明らかにする。

成果の内容・特徴

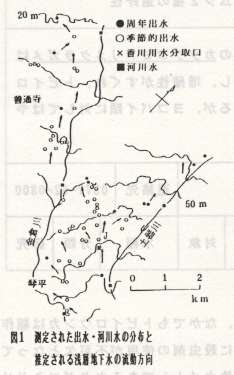

- 出水には水位変動が少く常時流出する周年出水と、稲作灌漑期間のみ流出する季節的出水がある(図1)。後者では、灌漑用水の供給に対応して5~6月に流出が始まり、水位が急速に上昇した後、水田の落水に伴い9~11月にかけて水位は下降し水面が消失する。薄い水田土層を透過した灌漑水によって、浅層地下水が涵養されていたためである。

- 平野の中央部540haには63の出水が点在するので、1つ当りの涵養面積は8.6haと推定される。継続測定した8出水の盛期の平均流出量は6.7l/秒なので、横流れして湧出する成分は7mm/日と見積られる。これは砂壌土水田の減水深17mm/日の約40%に相当する。

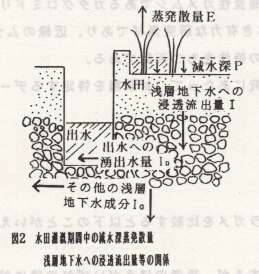

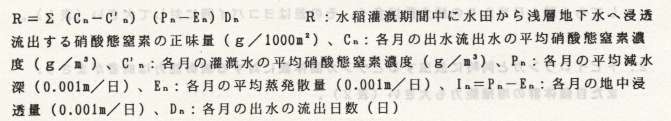

- 水田灌漑期間中の減水深P、蒸発散量E、浅層地下水への地中浸透水量I、出水への流出水量ID、その他の浅層地下水流動IGの関係を図2に示す。IDとIGの濃度が等しいと仮定すれば、水田灌漑期間中に浅層地下水へ浸透流出する硝酸態窒素の量は次式で算出出来る。

Σ(Cn-C'n)(Pn-En)Dn(詳細)

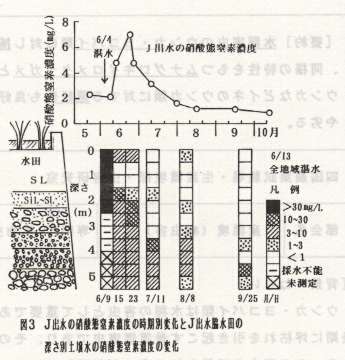

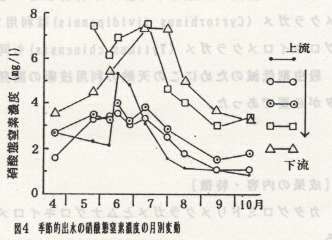

この方法により数Kg/10a以内の硝酸態窒素の流出が試算された。 - J出水に隣接した水田では冬作にニンニクが栽培され、多量の硝酸態窒素が残存していたが、灌漑水の浸透に伴って順次下層へと移行し濃度を下げた。一方、J出水の硝酸態窒素濃度は急増し、6月23日に最大値に達した(図3)。これは高濃度の硝酸態窒素を含有する土壌水が灌漑水により浅層地下水へと押し出され、出水へ湧出した過程をよく示している。図4も同様に灌漑初期の高濃度の硝酸態窒素の流出を示している。

成果の活用面・留意点

- 一筆単位の水田からではなく、数ヘクタール程度の広がりを持った水田からの平均された硝酸態窒素の流出をとらえる方法である。

- 集水範囲が不明確な場合が多いことに問題が残る。

具体的データ

その他

- 研究課題名:扇状地型平野における「出水」を利用した硝酸態窒素の動態解明

- 予算区分:重点基礎及び経常

- 研究期間:平成7年度(平成6~7年)

- 発表論文等:

1)丸亀平野における出水(ですい)の水質と流量、陸水物理研究会講要,17,1995.

2)丸亀扇状地型平野における出水の水質の年間変動、土肥講要,42,1995.