イネ科牧草の初冬追播による暖地低標高地帯の簡易な草地更新法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

寒地型イネ科牧草を初冬追播し、翌年の3月中旬にNレベルで、0.6kg/aの追肥、5月下旬に第1回目の利用を行い、その後春と同量を追肥し、第2回目利用まで30日以上の再生期間を設けると、暖地低標高地帯での草地の簡易更新が可能である。

- 担当:四国農業試験場・地域基盤研究部・草地畜産研究室

- 連絡先:0877-62-0800

- 部会名:畜産

- 専門:栽培

- 対象:牧草類

- 分類:研究

背景・ねらい

暖地の低標高地帯の草地では、気象要因の影響が大きく、寒地型牧草地の植生が悪化し易いので、3~5年ごとに草地を簡易に更新する必要がある。そこで、初冬の12月に寒地型イネ科牧草を追播し、翌春に安定的な牧草の定着を図る簡易な更新法を開発する。

成果の内容・特徴

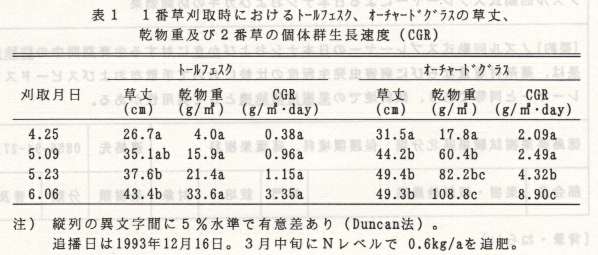

- 初冬追播後、5月下旬以降に翌春の1番草を刈取ると、追播草種の草丈・乾物重及び2番草の個体群成長速度が良好となり、安定的な生長が確保し易いので、牧草が消滅したメヒシバ優占草地における植生改善効果が大きい。植生改善効果は、オーチャードグラス(品種ナツミドリ)がトールフェスク(品種ナンリョウ)よりも良い(表1)。

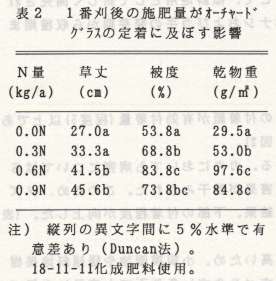

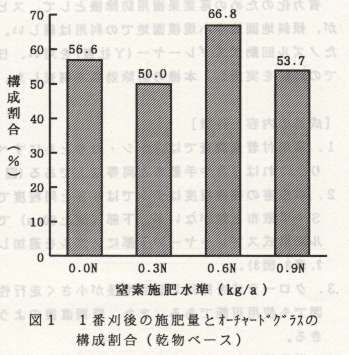

- 1番草刈取後に、Nレベルで0.6kg/aの施肥をすると、草丈、被度及び乾物重に有利な状況がみられ(表2)、また追播牧草の草種構成割合(図1)も大きく、メヒシバ優占草地における植生改善効果が大きい。

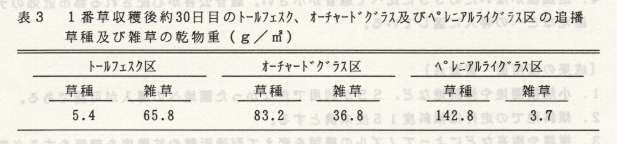

- オーチャードグラス及びペレニアルライグラスの追播草地では、1番草の利用から2回目の利用までに約30日間の再生期間を設けると、必要最小限の現存量を確保できる(表3)。

成果の活用面・留意点

- 暖地低標高地帯の草地に、本成果の供試草種を追播する場合、簡易な更新技術の一手法として活用できる。

- 追播時には、強害雑草が少なく、裸地が見える状態であることが必要。本方法でトールフェスクを用いる場合、利用間隔を長くする。

具体的データ

その他

- 研究課題名:暖地傾斜地における放牧採草兼用草地の草生回復技術の確立

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成7年度(平成5~7年)

- 発表論文等:初冬季播種したオーチャードグラス、トールフェスクの定着に及ぼす翌春の刈取時期の影響、

日草誌,41巻(別),171~172,1995.