蔓性マメ科植物ヘアリーベッチの抑草作用

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

蔓性マメ科植物ヘアリーベッチが示す強い雑草抑制作用は、土壌表面の被覆による光の遮蔽効果だけでなく、根や茎葉の浸出成分によるアレロパシー作用によるところが大きい。

- 四国農業試験場・地域基盤研究部・資源利用研究室

- 連絡先:0877-62-0800

- 部会名:生産環境(土壌肥料)

- 専門:生態

- 対象:マメ科牧草

- 分類:研究

背景・ねらい

蔓性のマメ科植物ヘアリーベッチ(Vicia villosa ROTH.)は、欧米では牧草や緑肥あるいは果樹園の下草として広く栽培されている。本植物は春先の生育が旺盛で雑草抑制力に優れるため、近年増加の一途をたどっている休耕地や耕作放棄地の地力維持と雑草防除に有用な植物として日本でも普及しつつある。本研究の自的は、ヘアリーベッチ(以下ベッチと略)が示す強い雑草抑制作用のメカニズムを明らかにすることにある。

成果の内容・特徴

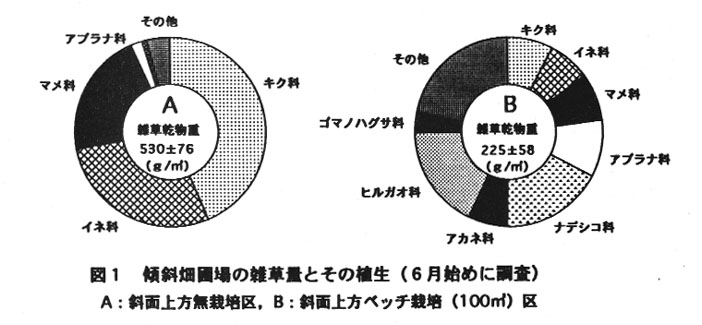

- 10度の傾斜を持つ均一畑圃場において、斜面上方にベッチが栽培(前年秋に散播)されている区とされていない区の雑草量及び植生を比較すると、前者では雑草量が半分以下と少なく、特にノゲシやヨモキなどのキク科雑草の減少が著しい(図1)。

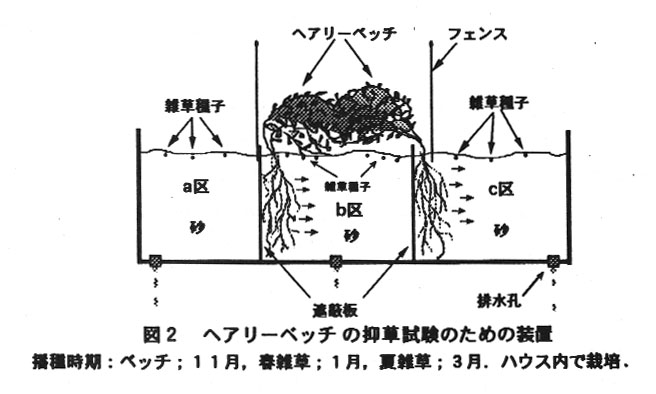

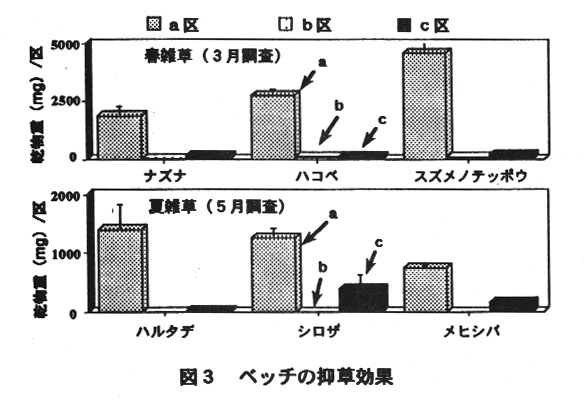

- ベッチの根および地上部の影響を調べる栽培装置(図2)を用いて雑草の生育に対する作用を見ると、本植物の根、地上部両方の影響を受ける場合(図2-b区)、春・夏雑草の生育は完全に抑えられ、また根だけの影響を受ける場合(図2-c区)においても極めて強い抑草作用が認められる(図3)。

- 試験後の川砂を水洗し、再度ポットに充填して雑草を播種すると、ベッチ栽培跡の川砂ではハコベやメヒシバの生育が悪く、砂吸着性成分による抑草作用が観察される。

- 栽培装置の底から流出する水を集め、雑草を接種したポットに定期的に潅水すると、スズメノテッポウの生育はベッチ栽培区の浸出水により著しく抑制を受ける。

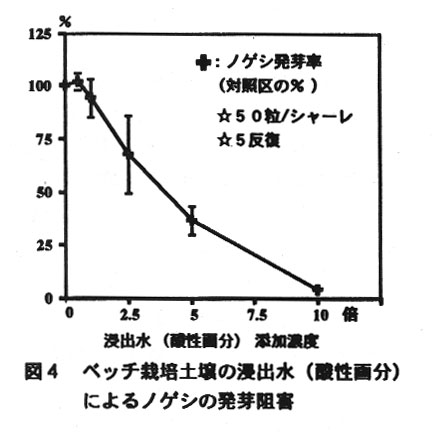

- ベッチ栽培土壌からの浸出水を分画すると、酸性物質を含む画分が特に強い抑草作用を示し、濃度依存的にキク科雑草ノゲシの発芽を阻害する(図4)。

- 以上、圃場や現地で観察されるベッチの雑草抑制作用が、土壌表面被覆による遮光効果だけてなく、地上部茎葉や根から雨水に溶けて浸出してくるアレロパシー成分も大きく関係していることを明らかにした。

成果の活用面・留意点

- アレロパシー成分は複数存在し、雑草種によりそれらに対する感受性が異なる。

- 圃場ではベッチが7月に枯れた後、1~2カ月すると雑草が再び生え始めること、後作への影響は認められないこと等から、抑草成分は土壌中に長く留まらない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:ヘアリーベッチ等被覆植物を利用した耕地雑草制御

- 予算区分:県単

- 研究期間:平成9年度(平成8年~10年)

- 研究担当者:藤原伸介・花野義雄(四国農試)・藤井義晴(農環研)

- 発表論文等:ペアリーベッチを用いた四国地域の耕地雑草制御、四国農試報