窒素収支評価に基づく飼料畑からの流出窒素負荷量の低減指針

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

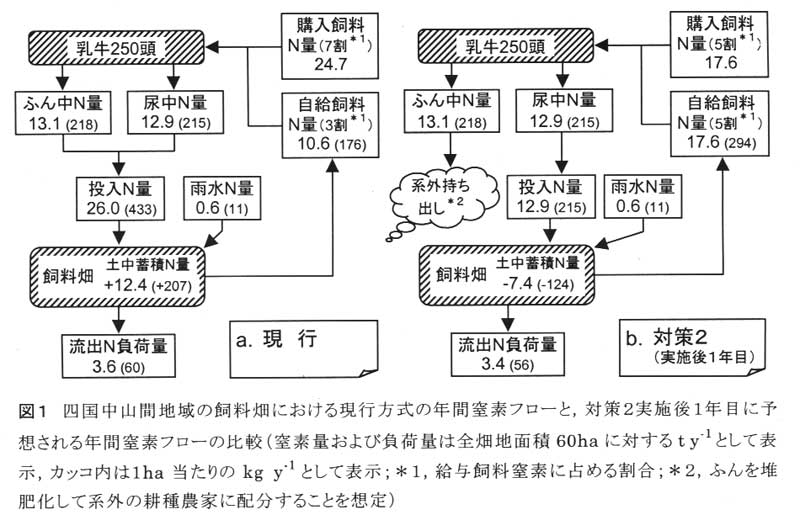

酪農を中心とする飼料畑の窒素収支評価に基づくと,流出窒素負荷量は,牛ふんを堆肥化して系外の耕種農家に配分し,遊休農地などを有効利用して飼料自給率(窒素ベース)を5割程度に引き上げることにより,今後約20年で酪農開始前の水準に低減させることができる。

- 担当:四国農業試験場・地域基盤研究部・資源利用研究室

- 連絡先:0877-62-0800

- 部会名:生産環境(土壌肥料)

- 専門:環境保全

- 分類:指導

背景・ねらい

環境問題への社会的関心が高まるなか,低環境負荷型農業の推進が強く求められている。しかし個々の農家や自治体にとって,負荷を削減するための具体的指針を得ることは必ずしも容易ではない。そこで本研究では,畑地から流出する水の水文・水質調査および営農実態調査などを行うことにより,農家レベルで実施可能な負荷削減手法の提言を行う。

成果の内容・特徴

- 酪農を中心とする飼料畑(面積約60ha)では,独自に作成したシミュレーションモデルに,年間平均流出率,月1回程度の平水時流出水量とその窒素濃度,日降水量と季節ごとの雨水窒素濃度,乳牛飼養頭数,窒素ベース飼料自給率などを入力することにより,年単位の窒素収支が評価でき,流出窒素負荷量および土中蓄積窒素量の推定ができる。

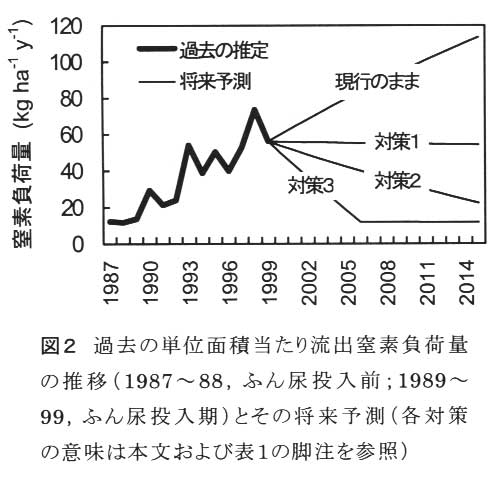

- 乳牛飼育により生じたふん尿を,生に近い状態で飼料畑に全量投入する現行の方式では,過去10年間にわたる窒素投入が土中窒素の過剰蓄積をもたらしており,将来も流出窒素負荷量が増加し続けると予測される(図1a,図2)。

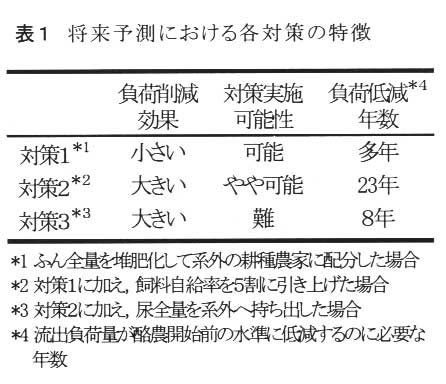

- しかし,対策1(ふん全量を堆肥化して系外の耕種農家に配分する),対策2(対策1に加え,窒素ベース飼料自給率を現行の3割から5割に引き上げる),対策3(対策2に加え,尿全量を系外へ持ち出す)のいずれかを実施することにより,流出窒素負荷量を低減することが可能である(図2)。

- さらに,農家による対策実施の可能性や負荷低減に要する時間などを考慮すると,農家レベルで実施可能な負荷削減手法として,対策2が推奨される(表1,図1b)。

成果の活用面・留意点

- 牛の飼養頭数は,将来にわたり 250頭で一定とみなして推定を行っている。

- ふん尿投入,購入飼料,自給飼料の各窒素量は,家畜排泄物量推定プログラム(農研センター,プロ6チーム提供)をもとに推定する。

- 本窒素収支評価法は,土中水が河川に集中しやすい台地上の畑地に適用される。

- 上記3の理由から,本評価法では,脱窒などによる土中から大気中への窒素移動は考慮していない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:四国中山間地域における河川等の水質汚濁防止技術の開発

- 予算区分:経常

- 研究期間:平成12年度(平成10~12年度)

- 研究担当者:吉田正則,村上敏文

- 発表論文等:

四国中山間地域における農業河川の水質実態,日本土壌肥料学会講要,45集,1999。

水田,飼料畑,茶園,埋立処分場からなる中山間流域の窒素・リン・CODの負荷特性,

日本土壌肥料学雑誌,72巻4号,2001