田面水中におけるイネ苗立枯細菌病菌の分布

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

田面水にはイネ苗立枯細菌病菌が含まれている。その細菌数は7~8月に増加する。細菌数は水田内部より畦畔沿いの田面水の方が高く、それは畦畔雑草由来と考えられる。本細菌は北海道から沖縄までの調査した13道県全てから検出される。

- 担当:中国農業試験場地域基盤研究部病害研究室

- 連絡先:0849-23-4100

- 部会名:生産環境(病害虫)

- 専門:作物病害

- 対象:稲類

- 分類:研究

背景・ねらい

イネ苗立枯細菌病菌は種子伝染することが知られているが、イネ小穂への病原細菌の感染経路には不明の点が多い。予備調査で水田の田面水から本細菌が検出されたため、田面水が種子への伝染源の一つになるとの考えのもとで、田面水中の本細菌量の時期的変動、水田内での分布及び全国調査などを行い、田面水中の本細菌の分布を明らかにする。

成果の内容・特徴

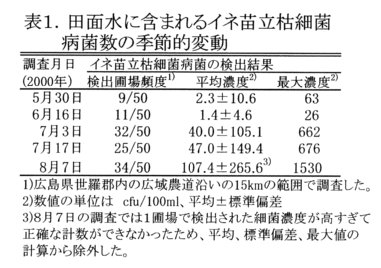

- 5、6月に比べ7、8月には水田の田面水からのイネ苗立枯細菌病菌の検出頻度、検出細菌数が増加する(表1)。

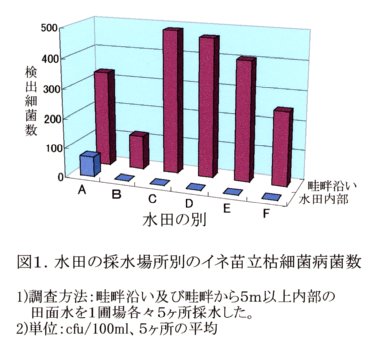

- 水田の畦畔沿いの田面水では畦畔から5m以上内部から採取した田面水に比べイネ苗立枯細菌病菌数が多い(図1)。

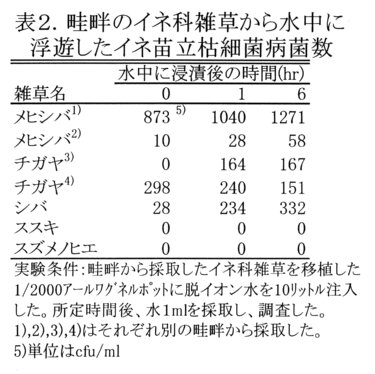

- 上記水田の畦畔から採取したイネ科雑草をワグネルポットに移植し、脱イオン水を注入すると、イネ苗立枯細菌病菌が水中に浮遊する。その濃度は田面水の約100倍程度である(表2)。畦畔沿いの田面水の方が細菌濃度が高いのは、畦畔雑草由来と考えられる。

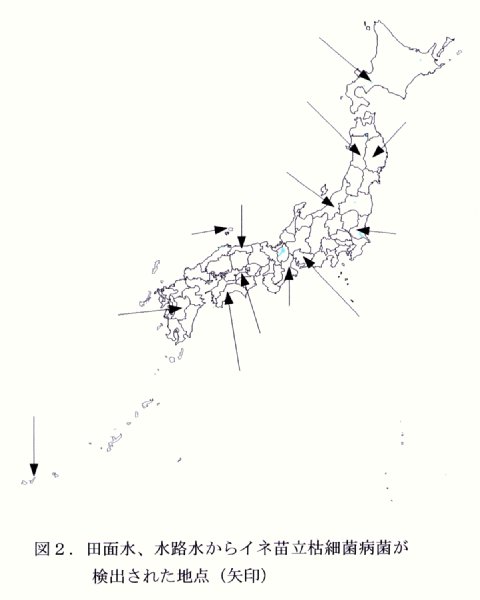

- 北海道から沖縄まで任意に選んだ13道県から収集した田面水、水路水150点中40点(1道県少なくとも1ヶ所)から本細菌が検出され、本細菌はイネ苗立枯細菌病の発生の有無にかかわらず全国に分布していると考えられる(図2)。

成果の活用面・留意点

- イネ苗立枯細菌病菌は全国に分布していると考えられ、本病が発生していない地域でも種子が本細菌に汚染されている可能性が考えられる。

- 本細菌はイネ科雑草の地際部から根部にかけて生息(日植病報66:214-222)しているので、畦畔雑草を刈り取っても、本細菌を減少させることにはつながらない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:イネ苗立枯細菌病の伝染経路の解明

- 予算区分 :経常

- 研究期間 :平成12年度(平成11~12年)

- 研究担当者:宮川久義、井上博喜

- 発表論文等:

Miyagawa, H.(2000)Detection from paddy water of Burkholderia plantarii ,the pathogen of bacterial seedling blight of rice.

Sixth international conference on plant disease;Tours,France. Abstract vol1:219-226.