湛水土壌中における2価鉄濃度の迅速測定法

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

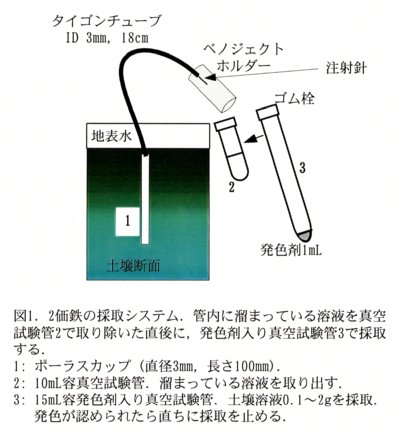

真空採血管を用いた土壌溶液採取装置と2価鉄の比色定量法を組み合わせることにより、土壌溶液中の2価鉄濃度を迅速に測定できる。本法では、真空試験管に発色剤を予め入れておき、吸引採取した土壌溶液を大気に曝さずに発色させる。

- 担当:中国農業試験場・地域基盤研究部・土壌管理研究室

- 連絡先:0849-23-4100

- 部会名:生産環境(土壌・気象)

- 専門:肥料

- 対象:稲類

- 分類:研究

背景・ねらい

2価鉄Fe++ はイネの栄養成分であると同時に過剰に存在するときは毒性をもつ。土壌溶液中のFe++ は大気にふれると急速に酸化されるため、簡易に正確な測定をすることは難しい。そこで真空採血管とポーラスカップを利用した土壌溶液採取装置とFe++ の比色定量法を組み合わせ、迅速なFe++ 濃度の測定法を確立する。

成果の内容・特徴

- 真空採血管を利用した土壌溶液採取装置を利用する(図1)。15mL容試験管にFe++ と反応し赤色を呈する発色剤0.1% 2,2'-Bipyridyl を 1mL 入れ、密栓し水道アスピレーターで真空にした後、重量を測定する。

- 土壌中に挿入されたポーラスカップを通じて、土壌溶液を採取する。装置は試験期間中設置したままにしておき、測定前に装置内に溜まっている土壌溶液を真空試験管で吸引して洗い流し、直後に、発色剤入り真空試験管に0.1~2gを採取する。採取の目処は、発色が一部認められたら直ちに採取を停止することによる。標準曲線を作成するため、Fe++ 標準液を注射器で発色剤入り真空試験管に注入する(0~100μg Fe++ )。真空試験管の重量を測定し、採取量を算出する。

- 開栓して酢酸ナトリウム緩衝液(pH 6.0, 4.2M)を試験管に 0.75mL 注入し、脱イオン水で 12.5mL 定容とし、 522nm で比色する。土壌溶液1gに含まれるFe++ 量を算出する。

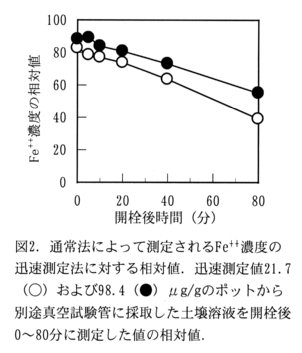

- 迅速測定法によって得られる値はFe++ が酸化されないため、土壌溶液を採取し実験室に持ち帰った後で開栓後に発色、定量した値に比べて高い(図2)。同一の湛水土壌から繰り返し測定した場合、採取量0.4~2.0g(サンプル数6)で平均値22.3、標準偏差0.8μg/gであった。

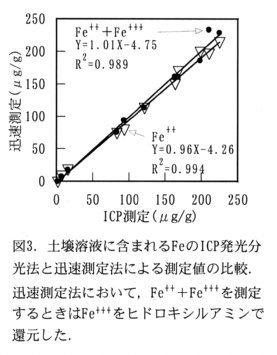

- 迅速測定法による定量値は、ICP発光分光法による定量値とほぼ一致する(図3)。

成果の活用面・留意点

- 圃場やポット試験に利用しやすく、測定点数を増やせる。発色後の試料は安定であり、数日後の比色も可能である。

- 土壌溶液中のFe++ 濃度が高いとき(500μg/g以上)、採取しすぎると発色が濃く誤差が大きくなる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:種子環境の解析に基づいた苗立ちの安定化機構の解明

- 予算区分 :次世代稲作

- 研究担当者:山内 稔

- 研究期間 :平成12年度(平成10~12年)

- 発表論文等:

湛水土壌中におけるエチレンおよび2価鉄濃度とイネ種子の初期生長、土肥講要、第45集、p.139、1999.