ため池の貯留量増加に伴う水質改善効果

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

調査対象としたため池では、農業用水水質基準(水稲)を満たしていないものが多い。浚渫によって貯留量の増加したため池のみならず、幹線上流の親池が浚渫された場合にも、下流の子池では灌漑期間中の全チッソ濃度が抑えられることが予測される。

- 担当:四国農業試験場・地域基盤研究部・基盤整備研究室

- 連絡先:0877-62-0800

- 部会名:傾斜地農業

- 専門:農村整備

- 対象:維持・管理技術

- 分類:行政

背景・ねらい

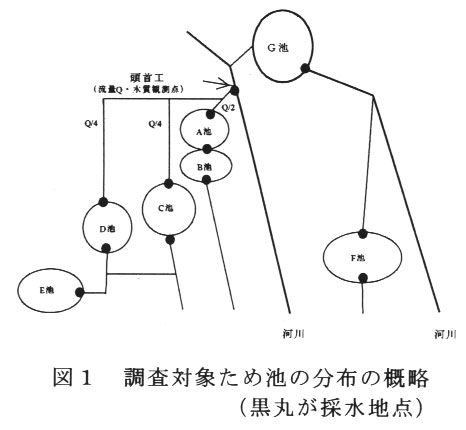

近年では、都市化や混住化などの社会環境の変化に伴い、ため池の水質悪化が進み、問題が表面化してきている。そこで本研究では、香川県内の7つのため池と農業用水路の水質悪化の現況を明らかにするとともに、ため池の浚渫による貯留量の増加を想定した場合の水質改善の可能性について検討し、行政がため池の整備事業を推進するに当たり、その妥当性を考慮する参考とする。

成果の内容・特徴

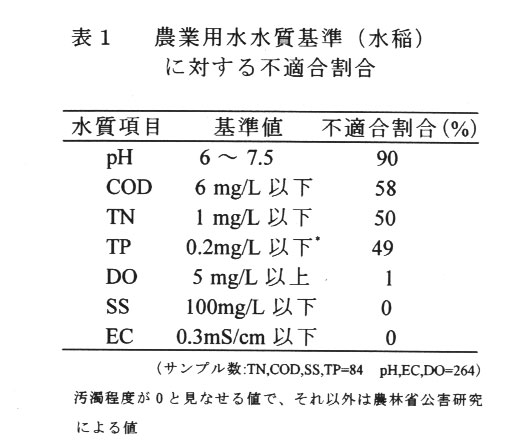

- 調査対象とした7つのため池(図1)のうち、特に人工餌を投入して養殖を行っている2つのため池(D池、F池)では全観測期間を通して顕著な富栄養化現象が見られたが、全体的に見ても農業用水水質基準(水稲)値を上回る割合は高く、pHでは全観測サンプルの90%にも及び、COD(化学的酸素要求量)、TN(全チッソ)、TP(全リン)でも約半数を占めていた(表1)。

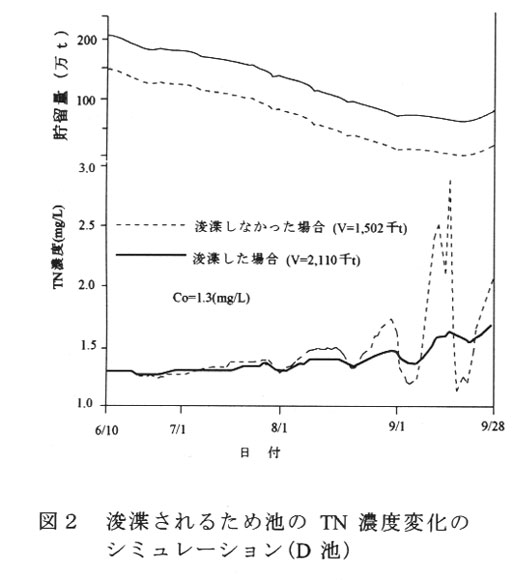

- 浚渫工事に伴う貯留量の増加によって、灌漑期間におけるため池内のTN濃度は下げられるとともにその変動も小さく抑えられ、浚渫による水質改善効果が顕著に現れるため池では、貯留量が1.4倍になった場合に、TN濃度を最大で60%程度に抑えることができる (図2)。

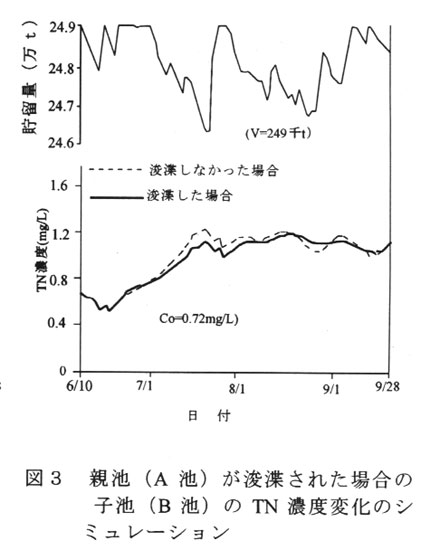

- 直接浚渫されない下流のため池(子池)でも、上流のため池(親池)が浚渫されて貯留量が1.5倍になった場合には、親池からの負荷の減少による水質改善効果が現れ、TN濃度を最大で10%程度抑えることができる(図3)。

成果の活用面・留意点

本成果は、今後、行政によるため池整備事業等へ反映されることが期待される。 ここで行ったシミュレーションでは、1最上流水路での流量と水質の実測値から各池へ流入する日水量とTN濃度を算定し、2代かき日の分布と水稲の成育段階 別の減水深の実測値から、それぞれのため池の受益面積に応じた日灌漑用水量(日放水量)を求めた。次に、3流入時のTNが滞留する日数dを一定として一日 に(1/d)の流入水が混合されると仮定し、流入からn(=1~d)日目のため池内のTN濃度(放水時の濃度)を算出した。また、放水開始時にはため池が 満杯であるとした。なお、水質改善効果の大きさは浚渫の規模だけではなく、もとの貯留量の大きさによっても異なることに留意する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:用水系統の流量増加に伴う水質改善効果の評価

- 予算区分:経常・依頼

- 研究期間:平成12年度(平成11~12年度)

- 研究担当者:内田晴夫・井上久義・細川雅敏

- 発表論文等:

「香川用水土器川沿岸地区に係るため池等水質調査」

平成11年度報告書(四国土地改良調査管理事務所依頼報告書)

「土器川沿岸地区のため池・農業用水路における水質」、四国農試場報告66、2001.