平張型傾斜ハウスの構造変更による適用性拡大

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

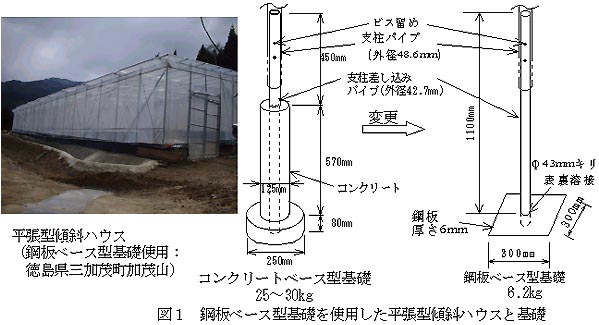

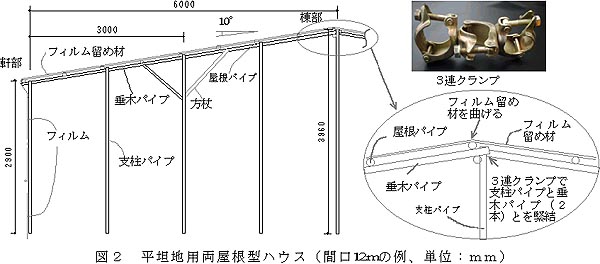

平張型傾斜ハウスの基礎をコンクリートベース型から鋼板ベース型へと変更することで埋設作業が迅速・楽に行える。構造解析結果から、このハウスは山側風32m/sに耐える。3連クランプの使用等により屋根を両屋根型とすることで平坦地にも間口12∼16mの類似構造ハウスが建設できる。

- キーワード:平張型傾斜ハウス、足場用鋼管、鋼板ベース型基礎、両屋根型

- 担当:近中四農研・総合研究部・総合研究第3チーム

- 連絡先:電話0877-63-8116、電子メールwenarc-seika@naro.affrc.go.jp

- 区分:近畿中国四国農業・作業技術、共通基盤・総合研究、共通基盤・作業技術、野菜茶業・野菜栽培生理

- 分類:技術・普及

背景・ねらい

平張型傾斜ハウスは、農家自身が比較的容易に建てることができるが、コンクリートべース型基礎(コンクリート基礎)は重くて位置決 めに手間取り、また、運搬労力が大きいので、ハウス導入の障害となっていた。また、ハウス普及には、構造全体の解析による耐風強度の提示が必要であること から軽量基礎の開発・使用とハウスの耐風性解析を行う。加えて、安価な資材を使用したハウスの平坦地への適用も期待されていたので、間口12∼16m程度 のハウス建設が可能となる構造を追加する。

成果の内容・特徴

- 開発した鋼板ベース型基礎(鋼板基礎)は質量6.2kgと従来のコンクリート基礎25∼30kgの1/4∼1/5と軽くて運搬が楽である(図1)。埋設時の位置決めはコンクリート基礎より迅速に行える(表1)。

- 埋設深さ65cmの基礎の引抜き耐力は、コンクリート基礎2639Nに対して、鋼板基礎ではベース部分の面積が広いため3640Nと大きい(表1)。

- 傾斜6°の圃場(徳島県三加茂町加茂山)に建てた直方体に近い形状の傾斜ハウス(10.5m×27m×高さ約3m)は、山側からの風32m/s、谷側からの水平風50m/sに耐える(表2、構造解析プログラムLUSASを使用)。この風速を上回ると、支柱パイプ下部の最大応力が部材(鋼管STK500、外径48.6mm、厚さ2.4mm)の許容応力を超える。平成16年の台風16、18号通過時の三加茂町加茂山の観測地点における最大瞬間風速は41.0、36.7m/sであったが、平張型傾斜ハウスには異常はない。

- 屋根傾斜が10°程度となるよう支柱長さを3∼4m程度に変化させ、支柱パイプに2本の垂木パイプを3連クランプで緊結して棟部を設けて両屋根構造とすることで、傾斜ハウスと同じ構造の間口12m∼16mのハウスが平地にも建設可能である(図2)。

成果の活用面・留意点

- 平張型傾斜ハウス(主な成果情報:H11年度成果情報「不整形な傾斜圃場に適した低コスト平張型傾斜ハウス」)の建築資材費は10a当たり300万円程度である。積雪30∼50kg/m2となる場合は、方杖補強の箇所を増やす、屋根のフィルム留め材間隔を50cmと狭くする、加温するなどの対策を取る。

- 溶接が必要な鋼板基礎は、溶接加工工場で製作可能である。基礎1本当たりの価格は100本(ハウス面積4∼5a相当)製作で、資材費約1100円/1本、切断・溶接・塗装労賃850∼2500円/1本の合計1950円∼3600円/1本となる。

- 基礎埋設深さは60∼70cmである。鋼板基礎はさび止、上塗り塗装ともに200g/m2程度の場合、埋設後3年を経過した溶接部に腐食は無く、基礎の変形は見られない。

具体的データ

その他

- 研究課題名:平張型傾斜ハウスの強度解析

- 課題ID:06-01-08-*-34-03

- 予算区分:傾斜地特性野菜

- 研究期間:2002∼2005年度

- 研究担当者:伊吹俊彦、角川 修、東出忠桐、笠原賢明、篠 和夫(高知大学)