シコクビエは湛水田で畑よりも安定して栽培できる

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

シコクビエの湛水栽培では、畑栽培よりも稈長や分げつ数が小さくなるが、倒伏や穂いもちの発生が少なく、子実重の年次変動が小さい。また、栽植密度や窒素施肥量を増やすことにより、子実重を増加させることができる。

- キーワード:シコクビエ、子実重、湛水栽培

- 担当:近中四農研・中山間耕畜連携・水田輪作研究チーム

- 代表連絡先:電話0877-62-0800

- 区分:近畿中国四国農業・作物生産、作物

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

地域農業活性化、農業経営の安定化、食糧自給率の向上や農地保全等のための不耕作地の解消等に利用可能な作物の開発は重要である。その対象作物として、健康機能性が評価され、消費者のニーズに対応した作物の一つとして注目されている雑穀、中でも古くから四国において栽培されていたシコクビエを取り上げ、水田輪作体系に組み込み可能なシコクビエ栽培の確立を目指す。

成果の内容・特徴

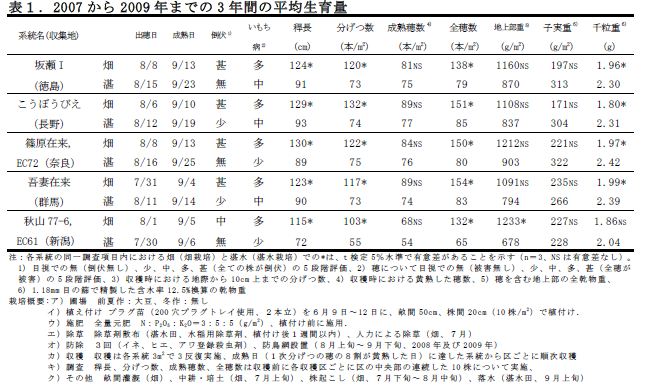

- 畑栽培に対し湛水栽培は、稈長が短く、分げつ数が少なくなり、倒伏や穂いもちの発生が少ない(表1)。

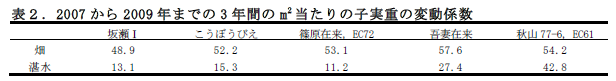

- 地上部重は畑栽培の方が大きく、子実重は湛水栽培の方が大きい傾向にあるが、有意差はほとんど認められない(表1)。子実重の変動係数は、畑栽培48.9~57.6、湛水栽培11.2~42.8であり(表2)、同じ系統内で比較すると11.4~41.9ポイント畑栽培の方が大きく、湛水栽培の方が畑栽培よりも子実重の年次変動が小さく、収量が安定している。また千粒重は湛水栽培の方が大きい(表1)。

- 「秋山77-6, EC61」以外の系統では、畑栽培よりも湛水栽培の方が出穂日や成熟日が遅い(表1)。また、成熟日における未成熟な穂も含めた全穂数は畑栽培の方が多くなるが、成熟日における成熟した穂数には差がない。

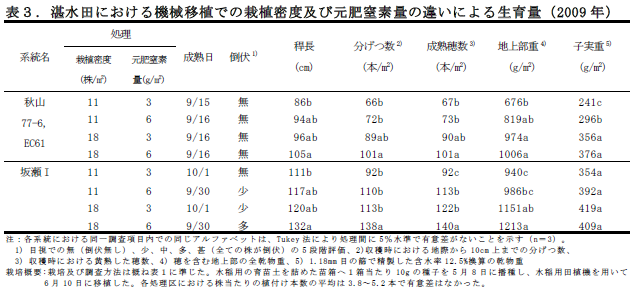

- シコクビエは水稲用の田植機を用いた機械移植による湛水栽培が可能であり、出穂日の異なる2系統を用いた湛水栽培では、栽植密度や窒素施肥量を増やすことにより、地上部重や子実重を増加させることができる(表3)。

成果の活用面・留意点

- 地域特産物や飼料作物として栽培を希望する地域において、地域の栽培条件に応じた新たな栽培方法を開発するための基礎的な知見である。

- 本試験は、香川県善通寺市の近畿中国四国農業研究センター内の試験圃場において、苗を6月に移植し、一次分げつの穂の成熟後に一斉収穫した栽培結果であり、使用した系統はジーンバンクで保存されている国内で収集された在来系統である。

- シコクビエはメイチュウやいもち病等により被害を受ける。本試験は除草剤や殺虫剤を用いており、また、防鳥網の設置や畑栽培では倒伏した株を支える処置を行った上での結果であり、現場での栽培において、防除等を行わなければ本試験結果の収量を得ることは難しい。

- 本試験における栽植密度及び窒素施肥量の違いによる生育量の結果は、在来系統の代表として選定した2系統を用いたものであり、使用する系統により結果が変わる可能性がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:地域条件を活かした高生産性水田・畑輪作のキーテクノロジーの開発と現地実証に基づく輪作体系の確立

- 中課題整理番号:211k.7

- 予算区分:基盤、ジーンバンク

- 研究期間:2006~2009年度

- 研究担当者:杉浦 誠