温暖地西部における新規需要米向け多収品種の収量性

要約

夏季が高温多照となる温暖地西部において、新規需要米多収品種は一般品種より2~5割の多収を示す。「タカナリ」「北陸193号」は1t/10aの多収能力を示すが、日射条件により籾数や登熟が変動し易い。一方「ミズホチカラ」の収量は年次間で安定している。

- キーワード:イネ、新規需要米、多収、インド型、登熟、日射量、温暖地

- 担当:近中四農研・稲収量性研究近中四サブチーム

- 代表連絡先:電話084-923-4100

- 区分:近畿中国四国農業・作物生産、作物

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

近年、主食用以外の用途に用いられる新規需要米が注目されているが、その生産にあたっては、低価格化を進めるために多収性が重要なポイントの一つとなる。最近、米粉用や飼料用に向く新規需要米多収品種が多数開発されているが、当地域への導入に際しては、各品種の生育収量の特徴を整理する必要がある。

そこで、全国各地で育成された多収品種を用いて栽培試験を行い、当地域における収量とその年次間変動の品種間差を明らかにする。

成果の内容・特徴

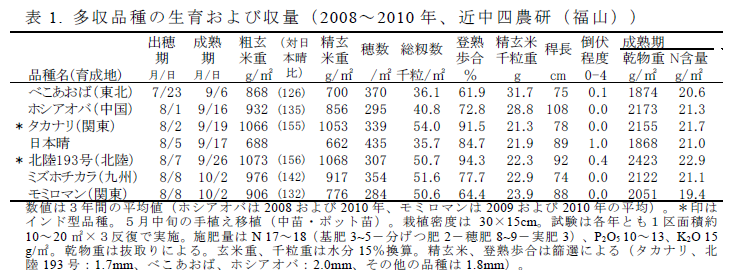

- 夏季が高温多照となる温暖地西部での多肥栽培条件において、多収品種「べこあおば」「ホシアオバ」「タカナリ」「北陸193号」「ミズホチカラ」「モミロマン」は一般品種「日本晴」と比較して2~5割の多収性を示す。特に、インド型品種「タカナリ」「北陸193号」の収量性が高く、10a当たり換算で1tの多収能力を示す(表1)。

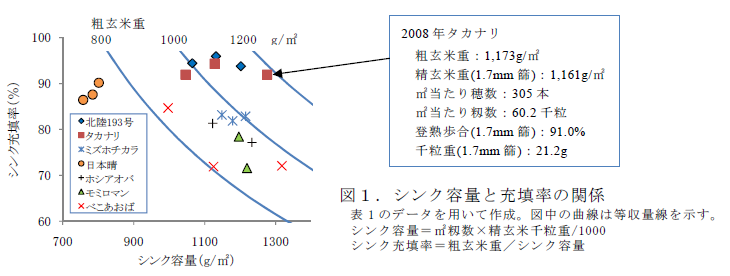

- インド型品種の多収要因は、豊富なシンク容量(m2籾数×千粒重/1000)を確保しながら、登熟性の指標値であるシンク充填率(粗玄米収量/シンク容量)が90%以上と高いことにある。7~9月の日射量に恵まれた2008年において1,173g/m2(品種:タカナリ)が得られた際の収量構成要素は、m2籾数60.2千粒、登熟歩合91%、千粒重21.2gである(図1)。

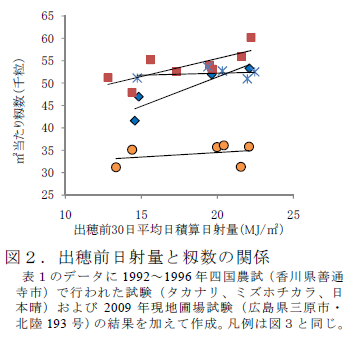

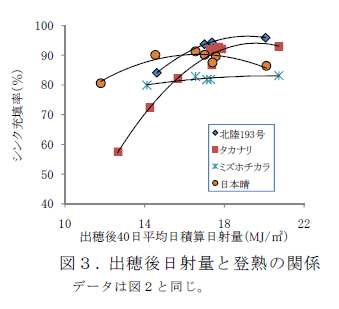

- インド型品種は、出穂前および登熟期間中の日射量の低下にともなう籾数および登熟の減少程度が大きい(図2、図3)。したがって、同品種を用いて高収量を目指すためには、日射量が安定して確保できる7月末~8月中旬に出穂期を迎える作期設定が適する。

- 一方、日印交雑型品種「ミズホチカラ」は日射条件による籾数および登熟の変動が小さく(図2、図3)、年次間で安定した多収を示す(図1)。

成果の活用面・留意点

- 成果の大部分は、2008~2010年に近中四農研水田圃場(広島県福山市、標高2m、細粒灰色低地土)で5月中旬に移植して得られた結果である。

- 当地域での新規需要米生産における品種選択の際の基礎資料として利用できる。

- 品種導入にあたっては、各品種の栽培・加工・飼料適性を十分把握する。インド型品種は低日射条件での収量性低下のほかに低温耐性にも劣るので、栽培地の気象条件を考慮した品種選択および作期設定を行う。

(参考)農林水産省「多収米栽培マニュアル」

http://166.119.78.61/j/seisan/sien/tasyumai/t_manual/index.html

具体的データ

その他

- 研究課題名:イネゲノム解析に基づく収量形成生理の解明と育種素材の開発

- 中課題整理番号:221c

- 予算区分:重点事項研究強化費(超多収栽培)

- 研究期間:2008~2010 年度

- 研究担当者:長田健二、佐々木良治、大平陽一